昨2009年9月5日に「京都駅前に建つ電気鉄道事業発祥地の碑」と題して、我が国電車発祥の地であることを記した記念碑を紹介しました。

1895年2月1日、京都電気鉄道の手で東洞院塩小路下ル⇔伏見下油掛間に開通し、その両端の地に記念碑があり前回は京都駅前に建つ碑に続いて、今回は伏見の地に建つ記念碑です。

「いちご大福、うぐいす餅」の文字が目立ちますけど、老舗和菓子屋さんの敷地内にあるんです。

よってみると。

あっさりしていますね。上の画像の左手側側面です。

昭和45年2月1日、鉄道友の会京都支部の手によって建立。つまり電車開通75年目の日に建立されたわけです。

右側側面。もっと写したかったですが、いちご大福の看板で、勝手に動かすわけにもいかず、店の人に声かけて動かして貰う方法もありましたが、いちご大福買うてけ!とも言われそうですし、これでガマンです。

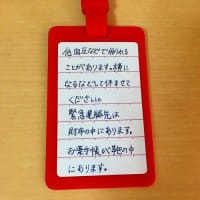

刻まれている碑文は次の通り。

- 明治廿八年二月一日 京都電気鉄道株式会社は京都市下京区東洞院通東塩小路踏切(旧東海道線) 南側から伏見町油掛通まで 電気鉄道を我国において初めて開業した

京都電気鉄道の伏見側終点は下油掛。油掛通(あぶらかけどおり)という通りが竹田街道と交差しており、伏見の中心部でした。その油掛通の説明板があります。

この記念碑がある場所の全体はこんな感じ。手前の横の道路が油掛通。左側が竹田街道。

場所はここです。

伏見というところは、今は京都市の一部で伏見区となっていますが、近世までは淀川の水運で栄えた、京都とは別の城下町です。その伏見と官鉄(今の東海道本線)とを結ぶ目的で開通したのが京都電気鉄道で、琵琶湖疏水によって発電される電力を用い、我が国初めての電気動力による輸送機関となりました。

画像撮影:2010年2月

「京都ネタ」と言うことで、お約束どおり釣られてみました。

京都でも、伏見はあまり行かないですね。

伏見稲荷ぐらいしか、思い浮かびませんでした。

伏見言うと、パレット・ブルーさんは名古屋市中区でしょうか。かく言う私もそうでした。

伏見稲荷ですけど、伏見区でも北部の方、伏見の町ではなく深草のエリアになります。1889年(明治22)から1931年(昭和6)の京都市編入まで、深草村(1922年・大正11年より深草町)で、伏見の町には一度も編入されずに、京都市編入時に伏見区に編成されたという過程です。

そして伏見の中心部は、稲荷の方ではなく、桃山城にも近いこの辺りですね。ですのでここまで電車が開通したわけです。