久しぶりに、クラシック演奏会拝聴記です。演奏会拝聴記は、セカンドブログのアメブロのブログと、ダブルポストとしましたので、1日前のアメブロ記事とほぼ同じ内容です。

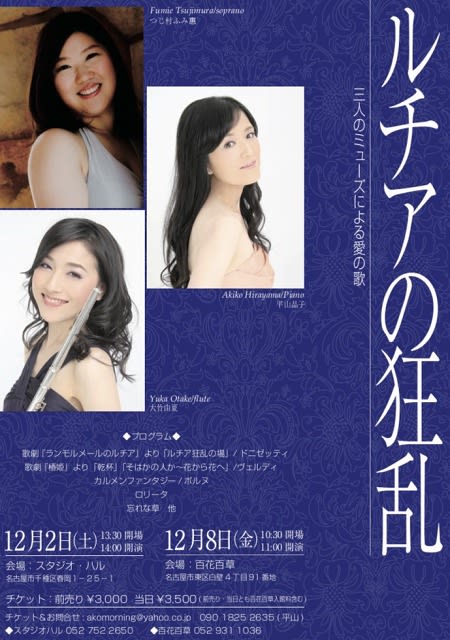

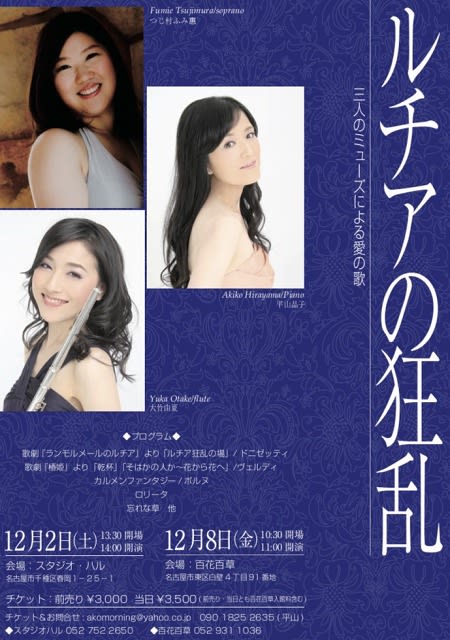

お世話になっている、ピアニストの平山晶子さんから案内があり、池下駅近くのスタジオ・ハルで、このような演奏会があるから来てと。

案内のちらし。

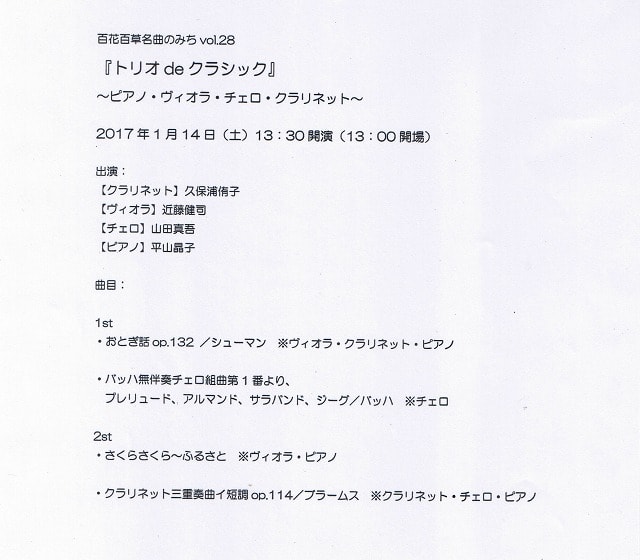

当日頂いたレジメ。

演奏曲目。列記するのが大変なので、レジメから。

演奏者様からのメッセージかな。最後の面。

演奏曲目や、その演奏順番は、演奏家からのメッセージがあるものですが、私にはそのメッセージの意図は読み取れません。

演奏や曲の好みかどうかで判断しています。

1曲目、カッチーニのアベマリア。

クリスマスの12月ということで選んだという挿話でしたが、この曲はどこか幻想的で、秋深まっり霧が濃い風景を想像させる、なかなか好みの曲です。

ルチアの狂乱で、女性たちの愛の物語だそうで、その序奏にふさわしい曲だと思いましたが、どうかな。

演奏の途中で、ホール後方の扉が開き、ソプラノのつじ村さんが謡いながら入場する演出。

2曲目、オペラ椿姫から乾杯の歌

これは有名ですね。喜びの前の乾杯を表した曲です。

3曲目、カルメンの間奏曲。

これも良く知られた曲。

フルートの音色が存分に発揮された演奏でした。

4曲目、ロリータ。

これは、始めましての曲です。

イタリアの作曲家の曲だそうで、歌詞に甘い言葉が沢山あるそうです。

こんなこと思い出しました。

イタリアでは、とにかく女性をほめることが大事。目の前に女性がいたら、まずはしっかり見ること!そして何かしらの言葉をかけること!だそうです。そんな文化的な背景の曲でしょうね。

5曲目。勿忘草。ドイツの歌曲だそうで、勿忘草の花言葉は「真実の愛」「私を忘れないでください」だそうです。

そんな歌詞が綴られた歌だそうです。

6曲目。フルートのための12の幻想曲から第11番。

フルートのソロ演奏でした。フルートの指使いが素晴らしい一曲ですね。

7曲目。ピアノソロで演奏するまでのお楽しみ、とされていますが、ピアノの平山さんのお話では、曲が決められなかったとのことです。

そこで演奏されたのは、ショパンのワルツ嬰ハ短調 OP.64-2。ショパンのワルツの一曲です。ワルツの何番だったのかな。作品番号が64ということだけ覚えてきました。ショパンの曲は、作品番号で覚えております。

たしかフレデリック・ショパンの恋に基づくワルツ曲だと伺っていましたので、今日の演奏会チョイスによく合っていると思いました。

8曲目。オペラ椿姫から、そは彼の人か、花から花へ。

先ほどの乾杯の歌の後のシーンだそうで、ソプラノ演奏で一人二役のような歌い方をなされていました。

なんとなく能の屋島での替間で上演される、那須与一語りを想い出してしまいました。

休憩をはさみ、9曲目。エディットピアフを讃えて。

曲の出だしが、枯葉よ~、を思い出すメロディということでしたが、まさしくそんな感じ。

結構好きな一曲です。1曲目のカッチーニのアベマリアのように、秋も深まり、気温が低くなり霧が濃い風景を思い出します。

10曲目。カルメン幻想曲。

有名なカルメンの中からメロディが登場します。ハバネラはカチッとしていいですね。も好いです。

最後の11曲目。これが今日のメインですね。

オペラ、ランメルモールのルチア、狂乱の場。

オペラでは凄い場面だそうですが、情熱的な女性の愛を表現した今日の演奏会の総仕上げ、でしょう。

そうして今日の題「ルチアの狂乱」に続くと感じました。

今日の演奏会場は千種区の池下から少し南に位置する、スタジオ・ハル。

東部丘陵地位置する高級住宅街の一角にある、個人宅をクラシックホールとされたところです。

昨今、個人宅を改装(したりしなかったり)し、喫茶店や食事処とされているお宅がありますが、それの演奏ホール版ですね。オーナーさんにも会いましたので、お話したら、その通り!と言われました。

玄関前、本日の案内。

玄関では、うさぎさんがお出迎えしてくれました。

ホール内。個人のお宅とは思えない天井の高さ。二階建ての二階部分の天井までの高さがあります。

ステンドグラスが良いですね。

ホールの中にいろいろなコレクションがあります。

ここのお宅は、ピアノの先生をなさっておられたそうで、そのコレクションの楽譜。

トイレの中で、ねこちゃんが、ヴァイオリンを演奏しています。

演奏終了後で参加者からの撮影を、横からこっそり写しました。

こういうの、正面切って「写したい!」と言えない性格なので。

三人の演奏者さんと、オーナーご夫婦の方に見送られました。

素敵な時間をありがとう、とのお言葉をお伝えしました。

帰りは池下駅へ。池下駅に近い所に、こんな古風(というか鄙びた)民宿がありました。

回りは時代のトレンドを行くマンションやそんな雰囲気のお宅に囲まれた中。

人の生の声による歌はとても素晴らしいものです。ピアノの音色は確かに大好きでありますが、人の声による演奏は、不思議と魂に響きます。だからまた拝聴したくなるんですね。音楽っていいですね。

お世話になっている、ピアニストの平山晶子さんから案内があり、池下駅近くのスタジオ・ハルで、このような演奏会があるから来てと。

案内のちらし。

当日頂いたレジメ。

演奏曲目。列記するのが大変なので、レジメから。

演奏者様からのメッセージかな。最後の面。

演奏曲目や、その演奏順番は、演奏家からのメッセージがあるものですが、私にはそのメッセージの意図は読み取れません。

演奏や曲の好みかどうかで判断しています。

1曲目、カッチーニのアベマリア。

クリスマスの12月ということで選んだという挿話でしたが、この曲はどこか幻想的で、秋深まっり霧が濃い風景を想像させる、なかなか好みの曲です。

ルチアの狂乱で、女性たちの愛の物語だそうで、その序奏にふさわしい曲だと思いましたが、どうかな。

演奏の途中で、ホール後方の扉が開き、ソプラノのつじ村さんが謡いながら入場する演出。

2曲目、オペラ椿姫から乾杯の歌

これは有名ですね。喜びの前の乾杯を表した曲です。

3曲目、カルメンの間奏曲。

これも良く知られた曲。

フルートの音色が存分に発揮された演奏でした。

4曲目、ロリータ。

これは、始めましての曲です。

イタリアの作曲家の曲だそうで、歌詞に甘い言葉が沢山あるそうです。

こんなこと思い出しました。

イタリアでは、とにかく女性をほめることが大事。目の前に女性がいたら、まずはしっかり見ること!そして何かしらの言葉をかけること!だそうです。そんな文化的な背景の曲でしょうね。

5曲目。勿忘草。ドイツの歌曲だそうで、勿忘草の花言葉は「真実の愛」「私を忘れないでください」だそうです。

そんな歌詞が綴られた歌だそうです。

6曲目。フルートのための12の幻想曲から第11番。

フルートのソロ演奏でした。フルートの指使いが素晴らしい一曲ですね。

7曲目。ピアノソロで演奏するまでのお楽しみ、とされていますが、ピアノの平山さんのお話では、曲が決められなかったとのことです。

そこで演奏されたのは、ショパンのワルツ嬰ハ短調 OP.64-2。ショパンのワルツの一曲です。ワルツの何番だったのかな。作品番号が64ということだけ覚えてきました。ショパンの曲は、作品番号で覚えております。

たしかフレデリック・ショパンの恋に基づくワルツ曲だと伺っていましたので、今日の演奏会チョイスによく合っていると思いました。

8曲目。オペラ椿姫から、そは彼の人か、花から花へ。

先ほどの乾杯の歌の後のシーンだそうで、ソプラノ演奏で一人二役のような歌い方をなされていました。

なんとなく能の屋島での替間で上演される、那須与一語りを想い出してしまいました。

休憩をはさみ、9曲目。エディットピアフを讃えて。

曲の出だしが、枯葉よ~、を思い出すメロディということでしたが、まさしくそんな感じ。

結構好きな一曲です。1曲目のカッチーニのアベマリアのように、秋も深まり、気温が低くなり霧が濃い風景を思い出します。

10曲目。カルメン幻想曲。

有名なカルメンの中からメロディが登場します。ハバネラはカチッとしていいですね。も好いです。

最後の11曲目。これが今日のメインですね。

オペラ、ランメルモールのルチア、狂乱の場。

オペラでは凄い場面だそうですが、情熱的な女性の愛を表現した今日の演奏会の総仕上げ、でしょう。

そうして今日の題「ルチアの狂乱」に続くと感じました。

今日の演奏会場は千種区の池下から少し南に位置する、スタジオ・ハル。

東部丘陵地位置する高級住宅街の一角にある、個人宅をクラシックホールとされたところです。

昨今、個人宅を改装(したりしなかったり)し、喫茶店や食事処とされているお宅がありますが、それの演奏ホール版ですね。オーナーさんにも会いましたので、お話したら、その通り!と言われました。

玄関前、本日の案内。

玄関では、うさぎさんがお出迎えしてくれました。

ホール内。個人のお宅とは思えない天井の高さ。二階建ての二階部分の天井までの高さがあります。

ステンドグラスが良いですね。

ホールの中にいろいろなコレクションがあります。

ここのお宅は、ピアノの先生をなさっておられたそうで、そのコレクションの楽譜。

トイレの中で、ねこちゃんが、ヴァイオリンを演奏しています。

演奏終了後で参加者からの撮影を、横からこっそり写しました。

こういうの、正面切って「写したい!」と言えない性格なので。

三人の演奏者さんと、オーナーご夫婦の方に見送られました。

素敵な時間をありがとう、とのお言葉をお伝えしました。

帰りは池下駅へ。池下駅に近い所に、こんな古風(というか鄙びた)民宿がありました。

回りは時代のトレンドを行くマンションやそんな雰囲気のお宅に囲まれた中。

人の生の声による歌はとても素晴らしいものです。ピアノの音色は確かに大好きでありますが、人の声による演奏は、不思議と魂に響きます。だからまた拝聴したくなるんですね。音楽っていいですね。