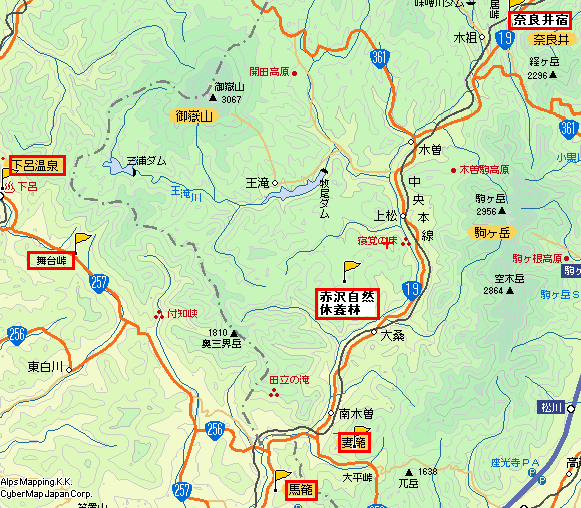

奈良井宿・馬籠峠 2007/10/27~28

阪急交通社の“錦秋の木曽路 馬籠峠を歩く 赤沢森林トロッコ列車2日間”のツアー

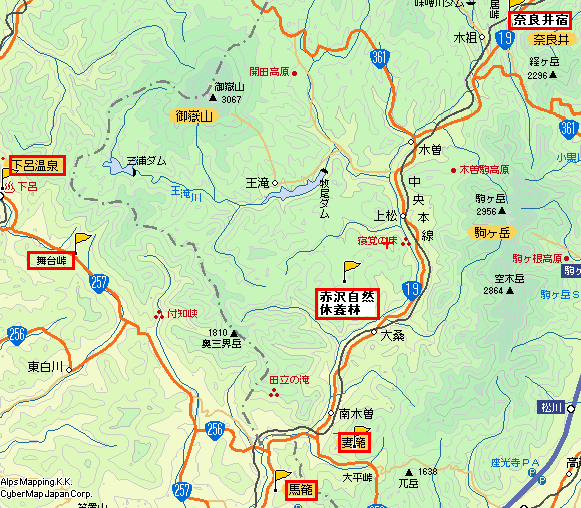

一日目:新宿7:40~奈良井宿11:30[1時間半]~赤沢自然休養林トロッコ列車2:30[1時間]~下呂温泉17:30[みのり荘]

二日目:ホテル8:00~舞台峠9:00~~馬籠宿10:00[1時間]馬籠峠ウォーキング11:10[2時間]~妻籠~けやき工房~山都飯田13:10発新宿19:30着

台風が急襲したが出発。

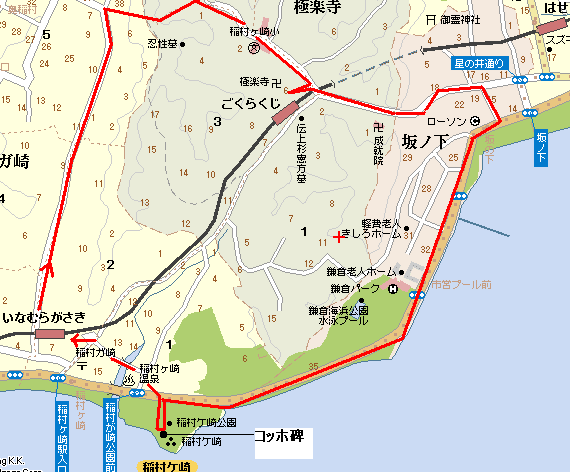

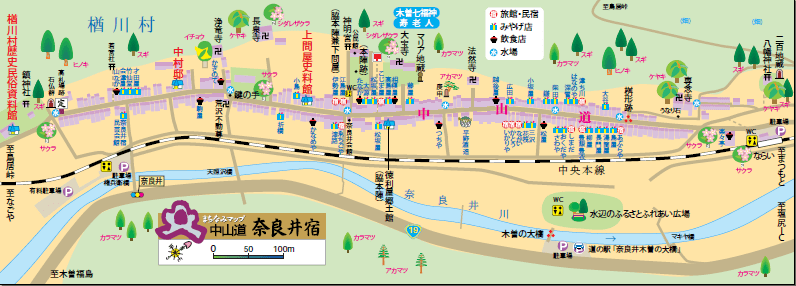

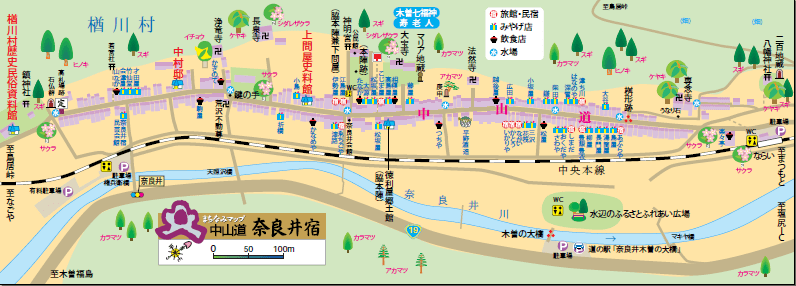

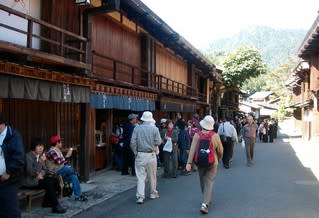

奈良井宿

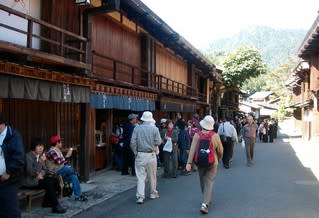

奈良井宿町並

鍵の手水場

浄龍寺

荒沢不動尊

上問屋資料館

大宝時

マリア地蔵尊[幼子を抱えた頭のない地蔵、地中から発見された、

幼子が手にする蓮華は十字形をしていて隠れキリシタンのものではないかと言われる]

入口には、かわいい七福神

法然寺

厄除延命地蔵[残念ながら失敗、あじわいある顔をしている]

専念寺

専念寺墓地

専念寺から見た奈良井宿の町並

八幡宮

二百地蔵に行く杉並木、左は八幡宮

二百地蔵

この地蔵の前にも大きくたくさんの石碑・塚などが立ち並ぶ

奈良井宿の北の端で、眼下には小さな奈良井駅。

神明宮[行きに見落としたので]、だが、写真は失敗

長泉寺

かわいい道祖神

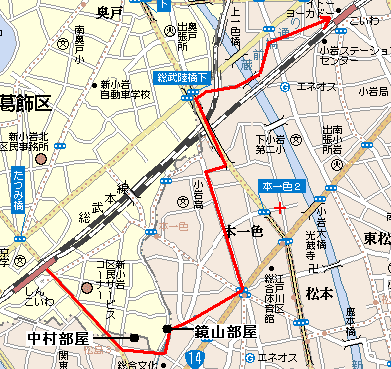

資料館・中村邸

時間が無くこれより南には行けなかった。

この先南には、若宮神社・鎮神社・楢川歴史民俗資料館がある。

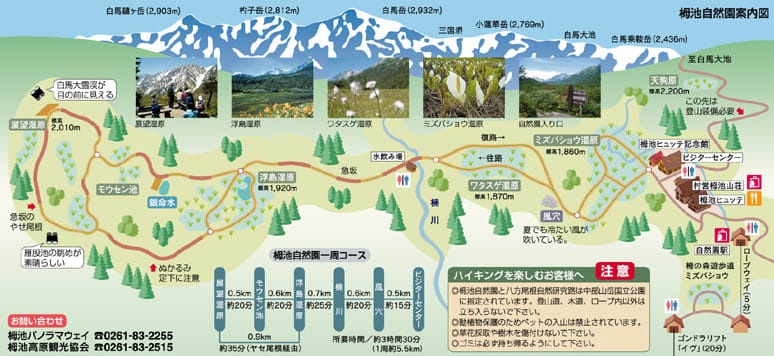

赤沢自然休養林

森林鉄道・トロッコ列車が走る

トロッコ列車から

昔はこんな汽車が走っていた

8つの散策コース、鉄道沿いの木で作られた遊歩道がある。

行きはトロッコ、帰りはこの道を歩くのが良いのだが大雨なので往復ともトロッコにした。

下呂温泉・みのり荘に宿

二日目朝、みのり荘の庭から下呂温泉の町並を

舞台峠[源義経ゆかりの地というが、ツアーにつき物の買い物のための立ち寄り、関の刃物]

馬籠宿~今年七月に来て散策したので今回はその時見られなかった資料館などを見た。

馬籠脇本陣資料館[300円]

玄武石垣[坪庭]=資料館のトイレは階段を下りた地下にあった、実は地下ではなくそこは一階だった。

街道に面した入口は一階ではなく二階で、建物は三階建てになっていたのだ。

立派な石垣が庭にあった。

清水屋資料館[島崎藤村家と同じ様に宿村役人を務めた名家・原家の屋敷跡]

以下は、今年4月に来た時には時間が無くて来られなかった所、馬籠宿から中津川宿に行く途中に

馬籠城跡[丸山の坂]

諏訪神社

これ以上は行けなかった。

馬籠峠をバスで越えたところから、妻籠宿までウォーキング~上りはほとんど無く下り

立場茶屋[馬籠宿と妻籠宿のほぼ中間にあった]

歩いてきた馬籠宿方向

こちらは妻籠方向

男滝 少し上流に、女滝

倉科祖霊社

大妻宿入口

大妻宿の民宿

妻籠宿~ゆっくり散策する時間は無かった:今年4月にも来た。

妻籠宿の町並

尾又

妻籠宿を散策するには更に40分ほど必要か、

2時間の時間設定は企画者の完全なミスだ。

従って、昼食をゆっくり取るには馬籠峠からは3時間以上は必要となる。

ケヤキ工房カネキン見学~ツアー恒例の実演販売

山都飯田水引博物館~これもツアー恒例の見学ショッピング

皆水引で作られている。

飯田発15:10 大月で渋滞となり、新宿に着いたのは19:30だった。

諏訪湖を過ぎて、南アルプスの八ヶ岳、富士山を見ることができた。

江戸時代、この道を旅するのは大変だったろうなとつくづく思った。

だが、こんな山奥でも旅することができたのは、藩・幕府の警察権力が十分に作用していたのだろうな、とも感じた。

また、庚申塚や地蔵などが数多くあるのは、行き倒れで死んだ人が多くいたことも想像させる。

木と紙でできた住宅は、この山村ではどんなに寒かっただろう、

昼でも暗い室内、人々は夜明けとともに起き、日の暮れに休んだのだろう。

大雨の中旅行したことはあっただろうか。

暗いのでシャッタースピードが遅くなり、傘を持ったままなので手ぶれをおこしてしまった。

妻と二人。参加者には若い人も二組ほどいたが、私達より高齢者も多かった。

ケヤキ工房カネキン・水引博物館は必要ないのだが、ツアーとしては仕方ないのかな。

どちらかをはずしてウォーキングに回せば、まことに申し分なかった。

ツアー料金は一人2万円2千円。参加者は約40人、これで採算があうのだろうか。

これだけ安いというのは、きっとどこかが無理をしているのだろう。

適正な価格とは思えない。

宿泊したみのり荘の部屋はバス・トイレなしの立派な部屋ではなかったが、

食事は食べきれない量で私達にはもっと少なくて良い、

温泉が良く、私達には不満はない。

交通手段はバスで、移動距離は一日400kmほど。

塩尻まで電車で行ってそこからバスが良いのだが、

ツアーとなると電車の指定席が取れないし、交通費が高くなってしまう、のだろう。

一日目の奈良井宿は雨でも歩けたが、赤沢自然林は雨が強すぎた。

晴れていたら、自然林散策はとても良かったと思うが、

晴れていれば、トロッコ列車は混んで乗れなかったかもしれない、とはやせ我慢。

両日とも移動は団体だが、後は自由行動なので自分のペースで歩ける。

宿には流石にコンビニが無く、昼はお握りなどで十分のだが、買えず苦労した。

奈良井宿はちょうど昼で、蕎麦屋に入ったが酒・ビールが無いのにはがっかり。

有名人の色紙がたくさんはってあったが、汁はショッパすぎ、

「お酒ありますか?」に、「飲み物はない」との返事。

ビール・地酒をおかないのはいかにも「こだわり」みたいな顔には頭に来た。

それで、ざるそばが千円。

阪急交通社の“錦秋の木曽路 馬籠峠を歩く 赤沢森林トロッコ列車2日間”のツアー

一日目:新宿7:40~奈良井宿11:30[1時間半]~赤沢自然休養林トロッコ列車2:30[1時間]~下呂温泉17:30[みのり荘]

二日目:ホテル8:00~舞台峠9:00~~馬籠宿10:00[1時間]馬籠峠ウォーキング11:10[2時間]~妻籠~けやき工房~山都飯田13:10発新宿19:30着

台風が急襲したが出発。

奈良井宿

奈良井宿町並

鍵の手水場

浄龍寺

荒沢不動尊

上問屋資料館

大宝時

マリア地蔵尊[幼子を抱えた頭のない地蔵、地中から発見された、

幼子が手にする蓮華は十字形をしていて隠れキリシタンのものではないかと言われる]

入口には、かわいい七福神

法然寺

厄除延命地蔵[残念ながら失敗、あじわいある顔をしている]

専念寺

専念寺墓地

専念寺から見た奈良井宿の町並

八幡宮

二百地蔵に行く杉並木、左は八幡宮

二百地蔵

この地蔵の前にも大きくたくさんの石碑・塚などが立ち並ぶ

奈良井宿の北の端で、眼下には小さな奈良井駅。

神明宮[行きに見落としたので]、だが、写真は失敗

長泉寺

かわいい道祖神

資料館・中村邸

時間が無くこれより南には行けなかった。

この先南には、若宮神社・鎮神社・楢川歴史民俗資料館がある。

赤沢自然休養林

森林鉄道・トロッコ列車が走る

トロッコ列車から

昔はこんな汽車が走っていた

8つの散策コース、鉄道沿いの木で作られた遊歩道がある。

行きはトロッコ、帰りはこの道を歩くのが良いのだが大雨なので往復ともトロッコにした。

下呂温泉・みのり荘に宿

二日目朝、みのり荘の庭から下呂温泉の町並を

舞台峠[源義経ゆかりの地というが、ツアーにつき物の買い物のための立ち寄り、関の刃物]

馬籠宿~今年七月に来て散策したので今回はその時見られなかった資料館などを見た。

馬籠脇本陣資料館[300円]

玄武石垣[坪庭]=資料館のトイレは階段を下りた地下にあった、実は地下ではなくそこは一階だった。

街道に面した入口は一階ではなく二階で、建物は三階建てになっていたのだ。

立派な石垣が庭にあった。

清水屋資料館[島崎藤村家と同じ様に宿村役人を務めた名家・原家の屋敷跡]

以下は、今年4月に来た時には時間が無くて来られなかった所、馬籠宿から中津川宿に行く途中に

馬籠城跡[丸山の坂]

諏訪神社

これ以上は行けなかった。

馬籠峠をバスで越えたところから、妻籠宿までウォーキング~上りはほとんど無く下り

立場茶屋[馬籠宿と妻籠宿のほぼ中間にあった]

歩いてきた馬籠宿方向

こちらは妻籠方向

男滝 少し上流に、女滝

倉科祖霊社

大妻宿入口

大妻宿の民宿

妻籠宿~ゆっくり散策する時間は無かった:今年4月にも来た。

妻籠宿の町並

尾又

妻籠宿を散策するには更に40分ほど必要か、

2時間の時間設定は企画者の完全なミスだ。

従って、昼食をゆっくり取るには馬籠峠からは3時間以上は必要となる。

ケヤキ工房カネキン見学~ツアー恒例の実演販売

山都飯田水引博物館~これもツアー恒例の見学ショッピング

皆水引で作られている。

飯田発15:10 大月で渋滞となり、新宿に着いたのは19:30だった。

諏訪湖を過ぎて、南アルプスの八ヶ岳、富士山を見ることができた。

江戸時代、この道を旅するのは大変だったろうなとつくづく思った。

だが、こんな山奥でも旅することができたのは、藩・幕府の警察権力が十分に作用していたのだろうな、とも感じた。

また、庚申塚や地蔵などが数多くあるのは、行き倒れで死んだ人が多くいたことも想像させる。

木と紙でできた住宅は、この山村ではどんなに寒かっただろう、

昼でも暗い室内、人々は夜明けとともに起き、日の暮れに休んだのだろう。

大雨の中旅行したことはあっただろうか。

暗いのでシャッタースピードが遅くなり、傘を持ったままなので手ぶれをおこしてしまった。

妻と二人。参加者には若い人も二組ほどいたが、私達より高齢者も多かった。

ケヤキ工房カネキン・水引博物館は必要ないのだが、ツアーとしては仕方ないのかな。

どちらかをはずしてウォーキングに回せば、まことに申し分なかった。

ツアー料金は一人2万円2千円。参加者は約40人、これで採算があうのだろうか。

これだけ安いというのは、きっとどこかが無理をしているのだろう。

適正な価格とは思えない。

宿泊したみのり荘の部屋はバス・トイレなしの立派な部屋ではなかったが、

食事は食べきれない量で私達にはもっと少なくて良い、

温泉が良く、私達には不満はない。

交通手段はバスで、移動距離は一日400kmほど。

塩尻まで電車で行ってそこからバスが良いのだが、

ツアーとなると電車の指定席が取れないし、交通費が高くなってしまう、のだろう。

一日目の奈良井宿は雨でも歩けたが、赤沢自然林は雨が強すぎた。

晴れていたら、自然林散策はとても良かったと思うが、

晴れていれば、トロッコ列車は混んで乗れなかったかもしれない、とはやせ我慢。

両日とも移動は団体だが、後は自由行動なので自分のペースで歩ける。

宿には流石にコンビニが無く、昼はお握りなどで十分のだが、買えず苦労した。

奈良井宿はちょうど昼で、蕎麦屋に入ったが酒・ビールが無いのにはがっかり。

有名人の色紙がたくさんはってあったが、汁はショッパすぎ、

「お酒ありますか?」に、「飲み物はない」との返事。

ビール・地酒をおかないのはいかにも「こだわり」みたいな顔には頭に来た。

それで、ざるそばが千円。