戸田公園駅周辺を歩く

曇り空なので外出したが、昼前から真夏のよう。

昨日までは寒い位だったのに、急激な気温上昇はとても疲れたので、2時間ほど、予定の半分でやめた帰った。

戸田には昔、戸田城[城主:桜井直和]があったそうだ。

今日歩いたのは戸田公園駅西口と大宮バイパスに挟まれた狭い地域[東西約1キロ南北700m位]に過ぎない。

こんな狭い範囲だけ歩いただけで言うのはあまりにも乱暴だが、戸田市財政が唯一赤字でないのは倉庫や物流などたくさんの企業の法人税のおかげではないかと思う位、企業が多かった。

オリンピック通り、中央通りを歩いた。

大きな寺が3、4あり、氷川神社も大きかった。

倉庫街は昔は田圃だったのだろう。

埼京線戸田公園駅・西口

多福院[真言宗智山派]

右・馬頭観音菩薩、左・子育て地蔵

桂林寺[法華宗]

戸田市は倉庫街がたくさんあるが、この寺もオリンピック通り周辺の倉庫街にあった。ほとんど民家様。

妙慧寺

この寺もほとんど民家様であった。

氷川神社[古くから新曽村の鎮守様であった、と言う。

拝殿・本殿の扉が開いていて本殿まで筒抜けで参拝できた=これはとても珍しいことだ]

鳥居左には神楽殿もあり、境内は広い。

鳥居手前にも参道が続いている。

・夫婦柿[鳥居右側、この柿の木には雌型・雄型の二つの柿の実がなるという。

雌型は丸形、雄型は細形。

普通雄花には実はならないが、この柿は突然変異によって雄花にも実がなるのだという、ちょうど花が咲いていた]

・秋葉大神、稲荷大神、神明大神、八幡大神の四つがまとまって収められていた。

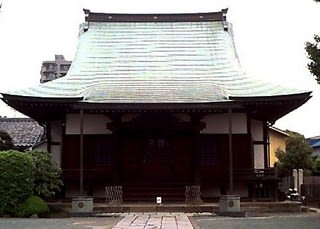

金剛院[真言宗智山派]

妙顕寺[大きい寺で古く大きい門と仁王門があった]

写真右の黒い部分は仁王門の柱。

観音寺[この寺も大きく立派な仁王門と本堂・阿弥陀堂・弁財天堂他があったが、写真は失敗した]ここでお昼を食べた。木陰にいるとかなり強い風が吹いていて涼しかった。

帽子を忘れ日射しが強く汗びっしょり、疲れたので観音寺前から西川口駅までバスに乗った。

バスは冷房が効きすぎて寒くシャツを着るしまつ。

曇り空なので外出したが、昼前から真夏のよう。

昨日までは寒い位だったのに、急激な気温上昇はとても疲れたので、2時間ほど、予定の半分でやめた帰った。

戸田には昔、戸田城[城主:桜井直和]があったそうだ。

今日歩いたのは戸田公園駅西口と大宮バイパスに挟まれた狭い地域[東西約1キロ南北700m位]に過ぎない。

こんな狭い範囲だけ歩いただけで言うのはあまりにも乱暴だが、戸田市財政が唯一赤字でないのは倉庫や物流などたくさんの企業の法人税のおかげではないかと思う位、企業が多かった。

オリンピック通り、中央通りを歩いた。

大きな寺が3、4あり、氷川神社も大きかった。

倉庫街は昔は田圃だったのだろう。

埼京線戸田公園駅・西口

多福院[真言宗智山派]

右・馬頭観音菩薩、左・子育て地蔵

桂林寺[法華宗]

戸田市は倉庫街がたくさんあるが、この寺もオリンピック通り周辺の倉庫街にあった。ほとんど民家様。

妙慧寺

この寺もほとんど民家様であった。

氷川神社[古くから新曽村の鎮守様であった、と言う。

拝殿・本殿の扉が開いていて本殿まで筒抜けで参拝できた=これはとても珍しいことだ]

鳥居左には神楽殿もあり、境内は広い。

鳥居手前にも参道が続いている。

・夫婦柿[鳥居右側、この柿の木には雌型・雄型の二つの柿の実がなるという。

雌型は丸形、雄型は細形。

普通雄花には実はならないが、この柿は突然変異によって雄花にも実がなるのだという、ちょうど花が咲いていた]

・秋葉大神、稲荷大神、神明大神、八幡大神の四つがまとまって収められていた。

金剛院[真言宗智山派]

妙顕寺[大きい寺で古く大きい門と仁王門があった]

写真右の黒い部分は仁王門の柱。

観音寺[この寺も大きく立派な仁王門と本堂・阿弥陀堂・弁財天堂他があったが、写真は失敗した]ここでお昼を食べた。木陰にいるとかなり強い風が吹いていて涼しかった。

帽子を忘れ日射しが強く汗びっしょり、疲れたので観音寺前から西川口駅までバスに乗った。

バスは冷房が効きすぎて寒くシャツを着るしまつ。