荻原秀三郎著『稲と鳥と太陽の道』シリーズを中断して、富神社を参拝して思うことを紹介する。荒神谷遺跡が存在する出雲市斐川町富村に鎮座するのが、今回取り上げる富神社である。富神社は謎が多く、今回と次回に分割して記すことにする。

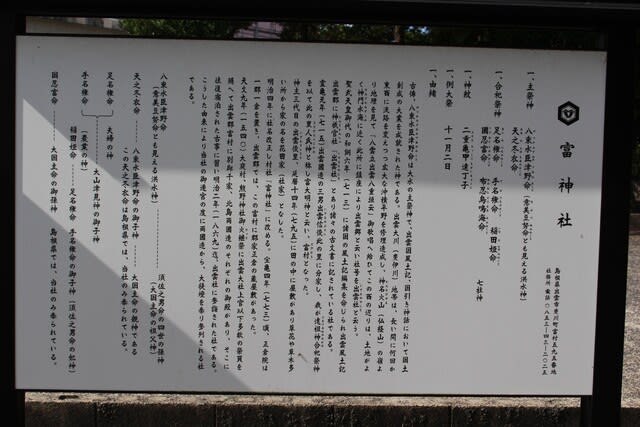

先ず、参道は鳥居近くに掲げられている由緒である。『古傅、八束意美豆努神國引神事後出雲大川(斐伊川)地帯は、雲州(簸川)平野のナイルで斐伊川は、長い間に何回か東西に流路を替えつつ広大な沖積平野を修理造成し、神名火山(佛經山)の嶺より地理を見て「八雲立出雲八重垣云」御歌唱へ給ひてこの西の辺りは、土地がよく神門水海に近く此所に鎮座により出雲郷と云い社号を出雲社と云う。

聖武天皇御代の和銅六年(七一三)に諸国の風土記編集をめいじられ出雲風土記出雲郡に神祗官社「出雲社(いずものやしろ)」とあり諸々の古文書に記されている社である。

霊亀元年(七一五)出雲國造出雲冶郎信正の三男出雲信俊此の里に分家し、我が遠祖神(とおつみおやのかみ)合祀祭神を以て此の里人氏神と称し富大明神と云い、富村となった。

神主三代目の出雲俊里、延暦一四年(七九五)に田の中に屋敷があり草花や花木多いところから家の名を花田家となした。

明治四年に社名改正し村社「富神社」に改める。宝亀四年(七七三)頃、正倉院は一郡一倉を置き、出雲郡では、この富村に郡家正倉の蔵屋敷があった。

天文九年(一,五四〇)大庭村、熊野神社御火継祭に出雲大社上官以下多数の祭員を隨へて出雲郡富村に別邸千家・北島両国造のそれぞれ御殿に往復宿泊され古事に習い明治二年(一,八六九)迄、出雲社に参詣された社である。こうした由来により当社の御遷宮の度に両国造から、大提燈を奉り参列される社である。』

出雲国風土記に記されている『出雲社』とある。出雲国で『出雲社』と国名を背負るのは、出雲大社と富神社のみである。上に長々と由緒を由緒書から転載したが、いかにも由緒正しい社のようにみえるが、実は謎の多い社である。

主祭神は八束水臣津野(やつかみずおみつの)命と天之冬衣(あめのふゆきぬ)命である。この二柱の神は親子関係である。ここで古代・出雲王家の系図は、淤美豆奴神(八束水臣津野神)ー天之冬衣神ー大国主神となる。出雲大社云々と云われる理由が御理解できたものと思われる。

先ず、拝殿・本殿までのアプローチを紹介する。

左右の狛犬の先に手水舎が、参道右側にある。その先が随神門。

写真は随神門内の青と緑に彩色された神門狛犬。祭神は櫛磐窓神と豊磐窓神。武官用の衣を着た左右一対神像を随神といい、矢大臣、左大臣というとのこと。

(拝殿)

(本殿)

主祭神は先に紹介したとおり。以下、拝殿と本殿の社紋であるが、亀甲に交差丁子紋である。

(本殿)

(拝殿)

その昔は丁子ではなく交差する銅剣(荒神谷遺跡の銅剣に恣意的に結び付けているきらいもあるが)であったようだ。戦う神と八束水臣津野命、天之冬衣命とのイメージが結べないのだが・・・。

以下、大いなる謎を紹介する。富神社は古代出雲王朝の王家である富家が建立したと伝わる。司馬遼太郎氏の著書『歴史と小説』に、以下の如く記されている。”知人の島根県人によると「天孫降臨以降、出雲の屈辱の歴史が始まった」と云う。”その知人とは産経新聞時代の同僚・富當雄氏である。記紀による系図は先に記載した。その八束水臣津野命は出雲国風土記に記されるように『出雲の国引き』を行った神である。つまり出雲の国土を創生した。大国主命の代に至り、『国譲り』を行わざるを得なくなる。つまり出雲の国土は天孫族に簒奪されたのである。

異伝によれば、古代出雲王国の始祖『八耳命(菅之八耳)』には、二人の息子がいた。その二人の息子が出雲の東(意宇)と西(出雲)を分割統治したという。東は富家、西を神門臣家が支配する構図であった。

記紀で親子の関係である八束水臣津野命が神門臣家、天之冬衣命が富家となる・・・今回はここまでとしたい。

<次回に続く>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます