※6月1日(月)13:00からBSプレミアムで、この映画を放送します。

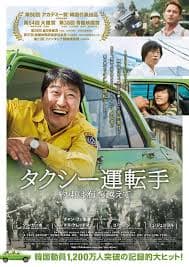

「タクシー運転手 約束は海を超えて」を観る。

(原題は「タクシー運転手」 これでいいのでは、と思ったが

マーティン・スコセッシ監督の「タクシー・ドライバー」を意識してのことか?)

光州事件を背景にしているが、私は詳しいことは知らなかった。

1980年の5月(ちょうど40年前)、民主化を求める人々のデモを

戒厳軍が弾圧する。

このことをドイツ人記者ピーターが取材しようとするが、戒厳令が出されていて

思うように動けない。

そこで10万ウォンを出し光州までの往復に、ソン・ガンホ演じる

タクシー運転手を雇うことになる。

至る所に検問があり、タクシー運転手はさっさと送り届けて残りの金を得ようとする。

この時の報道では、「スパイに扇動された学生が、5人の警察官を殺す」だった。

だが実際にタクシー運転手が目にしたのは、学生を含む民間人を情け容赦なく

殺傷する軍の姿だった。

実際の死者は、民間人(144人)、軍人(22人)、警察官(4人)。

(ウィキペディアによる)

現在、香港では「国家安全法」をめぐって、デモ隊を弾圧する警察官の姿が

連日報道されている。

このことを思い出させるような、あるいはそれ以上の虐待が、この映画では行われている。

仲間たちに命がけで助けられながら、タクシー運転手はドイツ人記者を何とかソウルに

送り届ける。

映画の最後の字幕には、次のように書かれている。

「ピーターが命がけで撮影した光州の真実は世界に報道され、

軍部独裁の暴圧を知らしめるきっかけとなった」

タクシー運転手を演じるソン・ガンホ(「パラサイト 半地下の家族」に出ている)が

チャーミングで素晴らしい。

生身の彼にぐいぐい惹きつけられ、目が離せなかった。

歴史に対してごまかさずに直視する姿勢。

娯楽性を忘れずに大いに笑わせてくれる。

そして登場人物には、みな血が通っている。

こうした作品を作ることのできる韓国映画界とチャン・フン監督はすごい!

(画像はお借りしました)

「タクシー運転手 約束は海を超えて」を観る。

(原題は「タクシー運転手」 これでいいのでは、と思ったが

マーティン・スコセッシ監督の「タクシー・ドライバー」を意識してのことか?)

光州事件を背景にしているが、私は詳しいことは知らなかった。

1980年の5月(ちょうど40年前)、民主化を求める人々のデモを

戒厳軍が弾圧する。

このことをドイツ人記者ピーターが取材しようとするが、戒厳令が出されていて

思うように動けない。

そこで10万ウォンを出し光州までの往復に、ソン・ガンホ演じる

タクシー運転手を雇うことになる。

至る所に検問があり、タクシー運転手はさっさと送り届けて残りの金を得ようとする。

この時の報道では、「スパイに扇動された学生が、5人の警察官を殺す」だった。

だが実際にタクシー運転手が目にしたのは、学生を含む民間人を情け容赦なく

殺傷する軍の姿だった。

実際の死者は、民間人(144人)、軍人(22人)、警察官(4人)。

(ウィキペディアによる)

現在、香港では「国家安全法」をめぐって、デモ隊を弾圧する警察官の姿が

連日報道されている。

このことを思い出させるような、あるいはそれ以上の虐待が、この映画では行われている。

仲間たちに命がけで助けられながら、タクシー運転手はドイツ人記者を何とかソウルに

送り届ける。

映画の最後の字幕には、次のように書かれている。

「ピーターが命がけで撮影した光州の真実は世界に報道され、

軍部独裁の暴圧を知らしめるきっかけとなった」

タクシー運転手を演じるソン・ガンホ(「パラサイト 半地下の家族」に出ている)が

チャーミングで素晴らしい。

生身の彼にぐいぐい惹きつけられ、目が離せなかった。

歴史に対してごまかさずに直視する姿勢。

娯楽性を忘れずに大いに笑わせてくれる。

そして登場人物には、みな血が通っている。

こうした作品を作ることのできる韓国映画界とチャン・フン監督はすごい!

(画像はお借りしました)