xyzzy を導入したので,ほんの少しだけ遊んでみた。

とりあえず LaTeX ファイルを編集できるようになったら嬉しいな,と考えて,設定メニューを探していたら,ツールに (>_<) という可愛らしい顔文字があったので,迷わずそれを開いてみる。

すると,ハノイの塔やら五目並べやら,確か本家の Emacs にもあったメニューが並んでいた。

まずハノイの塔を選ぶと,7 段のハノイの塔が,円板がパタパタと移動するアニメーション付きであれよあれよという間に解かれていく。

もしかすると段数もある程度選べるのかもしれないが,それはともかくとして,これらの機能は M-x で実行することができる。

Meta キーという UNIX 系のキーボードに備わっていたキーは Windows 用のものにはついていないが,通常,Alt キーを Meta キーとして使えるような設定(キーバインド)が用いられる。

xyzzy も,もとからそのキーバインドになっている。そこで,M-x と押すと,バッファウィンドウというところに M-x: と表示されるので,そのまま gomoku と打ち込む。

そうすると五目並べ―モードが発動し,小さいポップアップウィンドウ(いうなれば吹き出し)に,英語表記ではあるが,「私に先手を譲ってくれますか?」と対戦相手であるコンピュータからの申し入れが表示される。

仕方がないなぁということで,Yes を選択すると,先手側のコンピュータが嬉しそうに O を打ち込む。

後手の私はカーソルで石を打つ場所を選んで X を打ち込む。

五目並べというのは,私の感想としては,後手が先手に振り回されるゲームである。ちょっとぼんやりしていると両端の空いた「三」が作られ,打つ手を間違えると両端の空いた「四」へと成長し,その次のこちらのターンでこちらが五目を完成させる見込みがなければ,つまり,相手が自分の手を完成させることを優先してこちらのリーチを見逃してくれていないかぎり,相手の「四」が盤面に登場した時点でこちらの負けが確定する。

気を付けて差し手を考えているつもりだったが,あやしい飛び四が現れたときに,その間を埋めれば五目が完成することに気付かず,別のところに指してしまった。

その結果,全部で 10 手もいかないくらいで一局が終了したわけだが,エコー領域と呼ばれる部分に「弱すぎ!」とこちらをディスるメッセージが表示されたのを私は見逃さなかった。

先手は譲ったものの,勝ちまで譲るつもりはなかったのだが,致し方ない。

三×三のマス目に〇と×を交互に並べていくスタイルでおなじみの三目並べは先手と後手が互いに最善手を指し続けると引き分けになる。

これは経験上,誰しも感じていることであろう。

それでは五目並べも同じように引き分けになるゲームなのであろうか。

先ほども述べたが,私にとって五目並べは先手が次々と五目を完成させようと仕掛けてくるのを,後手が神経を削りながら,文字通り後手に回りつつ阻止するゲームであって,後手が先手を出し抜いて下剋上を果たすのは極めて望みが薄いように感じている。

自分が先手であるとき,差し回しが下手だとダラダラと続いてしまうが,ちょっと気を付けいれば後手の企みはことごとく潰すことができる。

逆に自分が後手であるときは,先手が次から次へと対応を迫ってくるため,いつ罠にかけられるかとビクビクして落ち着かない。そんな気色悪さがある。

Wikipedia で確認したところ,禁じ手がないルールだと先手必勝であることが,明治時代,1899 年に黒岩涙香という人が必勝法を発見したことで判明しているとのことである。

そういや,つい最近,オセロは引き分けゲームらしいというのがコンピュータの支援の下で検証されたというニュースがあったっけな。

1899 年といえば,私がすぐ思い浮かべるのは David Hilbert が Grundlagen der Geometrie(幾何学の基礎)という著作を発表した年である,ということくらいである。

それとは関係ないが,Giuseppe Peano が,今日 Peano の公理系の名で呼ばれる,1 のすぐ次の数は 2,2 のすぐ次の数は 3,といったような,カウント(数える)という行為に根差していると思われるスタイルで自然数とはどういう体系であるのかを数学的に明快に特徴付けた理論を Arithmetices Principia という書籍で出版したのが 1889 年,自然数から実数に至るまでの道筋を数学的に示して見せた Richard Dedekind の Was sind und was sollen die Zahlen?(数とは何ぞや,そして其は何であるべきぞや)の 1888 年の登場にタッチの差で及ばなかったところであった。

それもまた別の話。

ところで,本家の GNU Emacs の最新版は 2044 年 3 月 27 日付けの GNU Emacs-29.3 のようだが,あえて xyzzy を利用しようとせず,素直に本家の方を導入する方が良いのではないか,と言われれば,まったくもっておっしゃる通りである。

だが,本家が提供してくれる超高機能な統合開発環境を使い倒すのではなく,ほんのちょっと出来心で Emacs LISP をいじってみたい,という軽い遊び程度なら,日本で生まれた xyzzy がとても手軽でお手頃のように思うのである。

今のところ,xyzzy の設定を elisp ファイルだっけ,そういうのをちゃんと作って行おうとか,本家をインストールして,腰を据えて使おうとか,そこまで大事には考えていない。

春休みがもう終わってしまったので,これから 4 か月ほどは遊べなくなってしまうし。

この春休みは,今年こそじっくり勉強するぞと思っていたのに,何もせずに,何もなせずに,いたずらに時間が過ぎてしまった。毎年繰り返していることは今年も起こる。そうか,それを数学的帰納法と人は呼ぶのだな。

Wikipedia の気になる記事に手を入れてみようとか,日本語版がまだない項目のいくつかを,英語版を翻訳して立ててみようかと夢を抱いていたが,ちょくちょく誤植と思われる個所を訂正したり,リンク切れになっているところを,移動先の URL に貼り直したりといった保守作業をちまちまやっただけで終わった。

最近興味が再燃した CASL II も今やオワコンだし,xyzzy も最後の版から 10 年が経過しているし,それでもどちらも Windows 11 で使えるよ,といった簡単な報告に終始したわけだが,それが私という人間の嘘偽りのない能力そのものなのだから,受け入れることとしよう。

それでは,思い出の一枚を添付して筆を擱く。

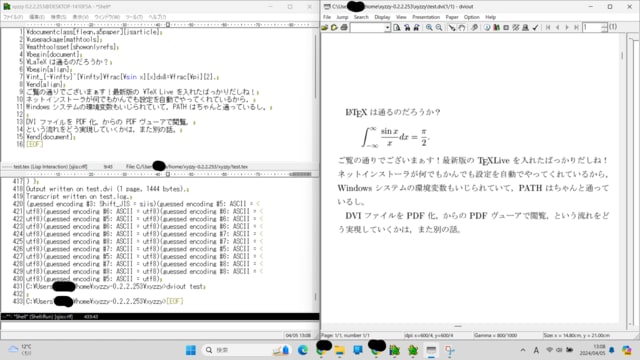

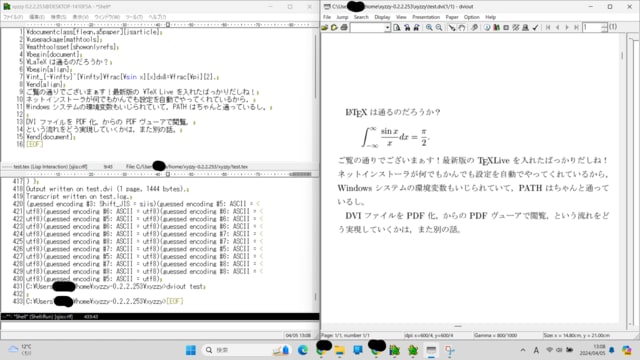

xyzzy の編集画面を Ctrl+x 2 で上下 2 段に画面を分割し,上の画面には LaTeX 文書(ファイル名は test.tex)をべた書きし,下の画面で M-x shell で何か(おそらくコマンドプロンプトという名称の,cmd.exe)を起動し,ファイルを編集しているフォルダが作業フォルダとなっているので,そのまま

>platex test

と打ち込んでコンパイルし,コンパイルが通れば test.dvi というファイルが生成されているので,それを

>dviout test

で閲覧すると,DVIOUT というプレヴューアの別ウィンドウが開いてそれが表示される,といった流れである。

xyzzy と DVIOUT のウィンドウを仲良く並べて撮影した記念撮影がこちら。↓

春休み最後の日の思ひ出。

Windows キー+Shift+S で,はい,チーズ!(パシャリ)

あ,積分の中の dx の前に \, で小さな空白を入れるのを忘れていたけど,まあ,五目並べにあっさり負けたくらいぼさっとしているので,ご愛敬ということで。

とりあえず LaTeX ファイルを編集できるようになったら嬉しいな,と考えて,設定メニューを探していたら,ツールに (>_<) という可愛らしい顔文字があったので,迷わずそれを開いてみる。

すると,ハノイの塔やら五目並べやら,確か本家の Emacs にもあったメニューが並んでいた。

まずハノイの塔を選ぶと,7 段のハノイの塔が,円板がパタパタと移動するアニメーション付きであれよあれよという間に解かれていく。

もしかすると段数もある程度選べるのかもしれないが,それはともかくとして,これらの機能は M-x で実行することができる。

Meta キーという UNIX 系のキーボードに備わっていたキーは Windows 用のものにはついていないが,通常,Alt キーを Meta キーとして使えるような設定(キーバインド)が用いられる。

xyzzy も,もとからそのキーバインドになっている。そこで,M-x と押すと,バッファウィンドウというところに M-x: と表示されるので,そのまま gomoku と打ち込む。

そうすると五目並べ―モードが発動し,小さいポップアップウィンドウ(いうなれば吹き出し)に,英語表記ではあるが,「私に先手を譲ってくれますか?」と対戦相手であるコンピュータからの申し入れが表示される。

仕方がないなぁということで,Yes を選択すると,先手側のコンピュータが嬉しそうに O を打ち込む。

後手の私はカーソルで石を打つ場所を選んで X を打ち込む。

五目並べというのは,私の感想としては,後手が先手に振り回されるゲームである。ちょっとぼんやりしていると両端の空いた「三」が作られ,打つ手を間違えると両端の空いた「四」へと成長し,その次のこちらのターンでこちらが五目を完成させる見込みがなければ,つまり,相手が自分の手を完成させることを優先してこちらのリーチを見逃してくれていないかぎり,相手の「四」が盤面に登場した時点でこちらの負けが確定する。

気を付けて差し手を考えているつもりだったが,あやしい飛び四が現れたときに,その間を埋めれば五目が完成することに気付かず,別のところに指してしまった。

その結果,全部で 10 手もいかないくらいで一局が終了したわけだが,エコー領域と呼ばれる部分に「弱すぎ!」とこちらをディスるメッセージが表示されたのを私は見逃さなかった。

先手は譲ったものの,勝ちまで譲るつもりはなかったのだが,致し方ない。

三×三のマス目に〇と×を交互に並べていくスタイルでおなじみの三目並べは先手と後手が互いに最善手を指し続けると引き分けになる。

これは経験上,誰しも感じていることであろう。

それでは五目並べも同じように引き分けになるゲームなのであろうか。

先ほども述べたが,私にとって五目並べは先手が次々と五目を完成させようと仕掛けてくるのを,後手が神経を削りながら,文字通り後手に回りつつ阻止するゲームであって,後手が先手を出し抜いて下剋上を果たすのは極めて望みが薄いように感じている。

自分が先手であるとき,差し回しが下手だとダラダラと続いてしまうが,ちょっと気を付けいれば後手の企みはことごとく潰すことができる。

逆に自分が後手であるときは,先手が次から次へと対応を迫ってくるため,いつ罠にかけられるかとビクビクして落ち着かない。そんな気色悪さがある。

Wikipedia で確認したところ,禁じ手がないルールだと先手必勝であることが,明治時代,1899 年に黒岩涙香という人が必勝法を発見したことで判明しているとのことである。

そういや,つい最近,オセロは引き分けゲームらしいというのがコンピュータの支援の下で検証されたというニュースがあったっけな。

1899 年といえば,私がすぐ思い浮かべるのは David Hilbert が Grundlagen der Geometrie(幾何学の基礎)という著作を発表した年である,ということくらいである。

それとは関係ないが,Giuseppe Peano が,今日 Peano の公理系の名で呼ばれる,1 のすぐ次の数は 2,2 のすぐ次の数は 3,といったような,カウント(数える)という行為に根差していると思われるスタイルで自然数とはどういう体系であるのかを数学的に明快に特徴付けた理論を Arithmetices Principia という書籍で出版したのが 1889 年,自然数から実数に至るまでの道筋を数学的に示して見せた Richard Dedekind の Was sind und was sollen die Zahlen?(数とは何ぞや,そして其は何であるべきぞや)の 1888 年の登場にタッチの差で及ばなかったところであった。

それもまた別の話。

ところで,本家の GNU Emacs の最新版は 2044 年 3 月 27 日付けの GNU Emacs-29.3 のようだが,あえて xyzzy を利用しようとせず,素直に本家の方を導入する方が良いのではないか,と言われれば,まったくもっておっしゃる通りである。

だが,本家が提供してくれる超高機能な統合開発環境を使い倒すのではなく,ほんのちょっと出来心で Emacs LISP をいじってみたい,という軽い遊び程度なら,日本で生まれた xyzzy がとても手軽でお手頃のように思うのである。

今のところ,xyzzy の設定を elisp ファイルだっけ,そういうのをちゃんと作って行おうとか,本家をインストールして,腰を据えて使おうとか,そこまで大事には考えていない。

春休みがもう終わってしまったので,これから 4 か月ほどは遊べなくなってしまうし。

この春休みは,今年こそじっくり勉強するぞと思っていたのに,何もせずに,何もなせずに,いたずらに時間が過ぎてしまった。毎年繰り返していることは今年も起こる。そうか,それを数学的帰納法と人は呼ぶのだな。

Wikipedia の気になる記事に手を入れてみようとか,日本語版がまだない項目のいくつかを,英語版を翻訳して立ててみようかと夢を抱いていたが,ちょくちょく誤植と思われる個所を訂正したり,リンク切れになっているところを,移動先の URL に貼り直したりといった保守作業をちまちまやっただけで終わった。

最近興味が再燃した CASL II も今やオワコンだし,xyzzy も最後の版から 10 年が経過しているし,それでもどちらも Windows 11 で使えるよ,といった簡単な報告に終始したわけだが,それが私という人間の嘘偽りのない能力そのものなのだから,受け入れることとしよう。

それでは,思い出の一枚を添付して筆を擱く。

xyzzy の編集画面を Ctrl+x 2 で上下 2 段に画面を分割し,上の画面には LaTeX 文書(ファイル名は test.tex)をべた書きし,下の画面で M-x shell で何か(おそらくコマンドプロンプトという名称の,cmd.exe)を起動し,ファイルを編集しているフォルダが作業フォルダとなっているので,そのまま

>platex test

と打ち込んでコンパイルし,コンパイルが通れば test.dvi というファイルが生成されているので,それを

>dviout test

で閲覧すると,DVIOUT というプレヴューアの別ウィンドウが開いてそれが表示される,といった流れである。

xyzzy と DVIOUT のウィンドウを仲良く並べて撮影した記念撮影がこちら。↓

春休み最後の日の思ひ出。

Windows キー+Shift+S で,はい,チーズ!(パシャリ)

あ,積分の中の dx の前に \, で小さな空白を入れるのを忘れていたけど,まあ,五目並べにあっさり負けたくらいぼさっとしているので,ご愛敬ということで。