8月は篠原園地で毎年行っている「真夏の夜の自然探検」を岸根公園と綱島公園でも行ないました。

また、三ツ池公園で「水生植物の自然観察会」を行ないました。

今月9月は活動はありませんが、10月11月の活動に備えて水面下で準備中です。

今年は三ツ池公園で「水生植物の自然観察会」を依頼されたことと、綱島公園での「ヤゴ救出」や「真夏の夜の自然探検」にお近くに住むご家族たちが参加してくださったことを契機に、今後はこれら二つの公園で新たな活動が展開していけそうです。

今はまだ準備中の段階ですが、今年の秋そして来年の初夏の活動へと、新たな活動の内容や主旨をより明確に打ち出せるようになってくると思います。

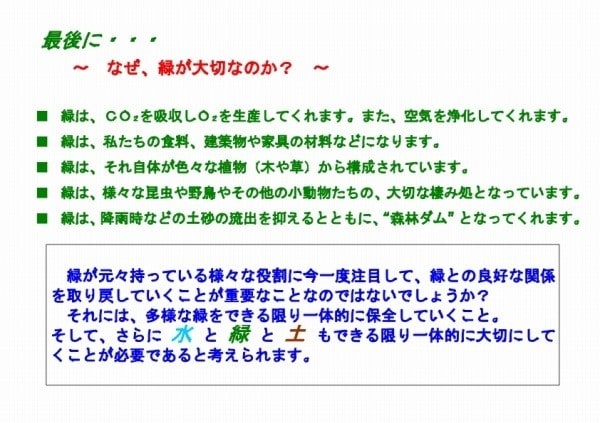

自然は大切なものです。

どんなに便利な世の中になっても、私たち人間が地球上の有機生命体である限り、自然環境がなければ生きてはいけません。

その自然を壊す一方だったり、自然と私たち人間とのつながりを断ち切ってしまったりするということばかりが行われないよう、少しでも自然を守ることに繋がり参加者の方々にも喜んでいただける活動。そのような活動をこれからも続けていくつもりです。

また、三ツ池公園で「水生植物の自然観察会」を行ないました。

今月9月は活動はありませんが、10月11月の活動に備えて水面下で準備中です。

今年は三ツ池公園で「水生植物の自然観察会」を依頼されたことと、綱島公園での「ヤゴ救出」や「真夏の夜の自然探検」にお近くに住むご家族たちが参加してくださったことを契機に、今後はこれら二つの公園で新たな活動が展開していけそうです。

今はまだ準備中の段階ですが、今年の秋そして来年の初夏の活動へと、新たな活動の内容や主旨をより明確に打ち出せるようになってくると思います。

自然は大切なものです。

どんなに便利な世の中になっても、私たち人間が地球上の有機生命体である限り、自然環境がなければ生きてはいけません。

その自然を壊す一方だったり、自然と私たち人間とのつながりを断ち切ってしまったりするということばかりが行われないよう、少しでも自然を守ることに繋がり参加者の方々にも喜んでいただける活動。そのような活動をこれからも続けていくつもりです。