翡翠丸Cの鍵の件で、あれこれ頭を悩ます今日この頃ですが、当面はこれで行こう!と思える状態になりました。

前回のエントリーでも考えてたM-WAVE BOOSTER バイシクルロックですが、結局買ってしまいましたw

Canon PowerShot S90

1/60s, f/4, ISO 80

これです。買ってビックリ600gもします。ロードバイクにこんな重量物を固定するなんて正気か?と思う人は御自由にどうぞ。翡翠丸Cはロードバイクではありますが、レース機材ではありません。何かと言われたら通勤用自転車、それ以上でも以下でもないんだよなぁ…です。

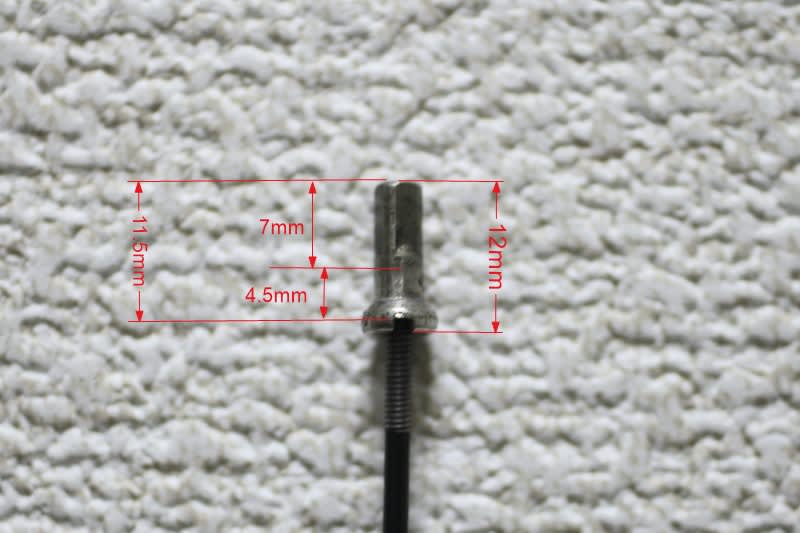

で、この鍵ですが、ちょっと妙な作りをしています。

イメージが沸きにくいかもしれませんが、ちょっと説明を。

上の写真はロックが外れている状態です。鍵穴の付いているユニットを回転させると、その下に見える、銀色のバーが横に向き、反対側のユニットにある穴にバーの先っぽが入り込み、ロックがかかるという仕組みです。

写真の通り、バーの先っぽには斜めに切られた爪があります。これが問題で、鍵穴に鍵を挿している状態なら、指で押せば全部バーの中に押し込むことが出来ます。鍵を抜いている状態なら爪が半分ほどしか押し込めません。(なんちゅう仕様じゃ!?)

この商品、鍵がなくてもロックがかかるというのがウリなんですが、鍵がないと、爪が途中までしか押し込めない、つまり、爪を斜めに切って、一方通行でロックがかかるようにしているのだけど、不十分な爪の引っ込み方で軽くはロックできない。ぐいっと結構な力を込めて押し込むようになります。

実は、この押し込む力は商品によってまちまちのようです。と言うのが、実はこの鍵、俺が持っているのは2個ですw

最初にうちに来たのは、鍵を挿さずにロックするのは目茶苦茶力が要るものでした。正直「いつかは壊れる」と思いますもん。これは不良品ですわと、購入したAmazonに相談しようとしたら、返品交換可能だと言うことで、交換しました。2個目はやや、軽い力でロックできます。それでも不便かなと思うんですが、軽くカッチリ鍵がかかると、いたずらでロックされても困るんで、このくらい抵抗があるのは正義!と思うようにしますw

とりあえず、この鍵を購入する事を検討されている方は、思ったようには出来ないのでご注意を。鍵無しでロックしたいなら、握力が必要です。楽にロックしたいのなら鍵を挿せば良いだけです。(なんか騙されてる気がしますけどねw)

Canon PowerShot S90

1/60s, f/3.5, ISO 80

フレームと鍵を固定するときに少しスペーサーが必要になりますのでワッシャを何枚か重ねて使用します。

今回は4枚用意しましたが、実際使ったのは3枚だけです。

Canon PowerShot S90

1/80s, f/4, ISO 80

この鍵の裏側はこんな感じになっています。回転ユニットの裏側には少し厚みのあるパーツが。そして反対側は溶接(?)しているような感じ。これが直接フレームに触れると塗装面が傷付くかもしれないので…

Canon PowerShot S90

1/80s, f/4, ISO 80

こんな感じでゴムシートを貼っておきます。

でもネジ穴の周りの4枚は要らなかったな。接触しないところだったので。

Canon PowerShot S90

1/60s, f/4, ISO 80

あとは、フレームと後輪ブレーキの間に鍵をかませます。

Canon PowerShot S90

1/60s, f/2.8, ISO 80

ワッシャをスペーサーとして使っているところ。

見てのとおり、キャリパーブレーキ取り付け穴の位置が、シートチューブよりも奥まった位置にあるのでいくらか浮かせないとダメなんです。あまり浮かせすぎると、ブレーキのネジの長さが足りなくなるし。

Canon PowerShot S90

1/60s, f/4, ISO 80

後ろから見るとこんな感じ。なんか目立ちますね。鍵という用途を考えたら、ある程度はアピールする必要はあると思いますが。

ただ、この商品、黒と銀色があったんですが、黒で正解だったかな。

ブレーキが銀色なんであわせた方が良いかなと思ったんですが、シートポストとか黒いので、それほど違和感なかったです。

リング錠と比較して、張り出し部分が少なくなったので、シューズと鍵が接触する心配がなくなったのは大きいですね。

Canon PowerShot S90

1/60s, f/2.8, ISO 80

今はブレーキと1点で共締めしているだけなので、不意にそこを中心に回転して位置がずれちゃったりしてもいけないので、シートチューブとタイラップで固定します。

見えないですけどシートチューブのタイラップ巻くところには、3Mの保護シートを貼っています。水貼りしているので、キレイに隠れてくれています。

しかし、こんだけのスペース確保できるんなら、リム高10cmのディープホイールでも余裕で入りそうですねw

Canon PowerShot S90

1/50s, f/2, ISO 80

で、定点撮影。

実はシートポストも前のに戻しました。

やっぱりワイヤーが全部シートポスト内に収まらないと、余ったワイヤーの先に付いた鍵の部分がパタパタとサドルの裏側にたたきつけられちょっと不快だったので。

で、やっぱり青のワイヤーロックは、地球ロック用に常備しとこうかなと。

コンビニなんかの短時間の駐輪は、後輪ロックだけで。街中にある程度停めるときは、フレームを地球ロックするという2段構えで盗難のリスクに備えようと。

Canon PowerShot S90

1/40s, f/2, ISO 80

ブレーキの取り付け位置をずらしたので、ブレーキシューの位置も調整。

今回のDIYは狙い通りに行きすぎて、ちょっと拍子抜け過ぎる。

あ、でもこれは、うちの自転車に限って(大きく影響するのはシートチューブの形状)のことでしょうから、俺はすべてのロードバイクで、この鍵が使えると言っているわけではありません。これを真似てみようと思われる方は自己責任でお願いします。

あと、これからの翡翠丸Cですが、いよいよ手組みホイールを作ってみようと思います。

手組みホイールは翡翠丸Oの700C化の時と、子供らの自転車のハブダイナモ化のときに経験しているので、技術的なものに不安はないつもりなんですが、今悩んでいるのはリムを何にするかです。

一応第一候補はMAVICのOpen Proにしようかと思っているのですが…高いw

何がそんなに良いのかよく分からないんですが、このリムのことを悪く言う人がいない。ド定番中のド定番。20年以上モデルチェンジ無しで販売を継続しているのは、それだけの商品なんでしょう。

こういうのを選ぶのが一番幸せになれるのではないかなと。そういえば、CAAD10を買うときもそんな基準で決めたよなぁ。

ただ、そんなホイールに付けてみたいタイヤが、ちょっとイカれているヤツなんですw

TUFO C-S33 PRO

ジャンルは「チューブラークリンチャー」。クリンチャーのリムに取り付けられるチューブラータイヤとのこと。

色々問題があるようなんだけど、俺にとっては色々メリットも感じられるこのタイヤ。

俺が普通のクリンチャータイヤに感じる不満は、パンクしやすいと言うこと。特にメタボな俺はリム打ちパンクに悩まされる。またクリンチャーはパンク即走行不可能になる。危険なんだよな。そこは、チューブレスにすることでほぼ解消された。

だけど、チューブレスはリムにタイヤをはめるのも大変だし、空気を入れるのも携帯用ポンプでは無理。遠出をしているときに何かあったらどうしようというのは、常に頭にあった。今のホイールWH-6700はチューブレス、クリンチャー対応となっているが、チューブレスがパンクしてクリンチャーで応急手当、それは不可能ではないけども、バルブを取ったり、クリンチャー専用ホイールと比較すると、タイヤの装着が難しい。

何かタイヤ交換までしやすいチューブレスは無いものか?と思っていたら、不意にヒットしたのがこのタイヤ。

このタイヤのメリットは…

・安い!7,000円で前後が買える。

・チューブレス同様にパンクしにくい。パンクしても空気が抜けるのに時間がかかり、しばらく自走できる。

・空気が抜けにくい。久々に乗ろうと思ったら空気が抜けていたって事が無いらしい。

・タイヤの持ちが良いらしい。

デメリットは…

・乗り味がハードらしい。

→でも俺は結構空気圧高めで乗るので、それはいつものこと?

・雨に弱いらしい。濡れた路面ではグリップ力が良くない

→雨の日は自転車乗らないし。

・最初の1回はものすごくタイヤ交換が大変らしい。前後で半日かかった挙げ句、ショップに持ち込むような事になるらしい。

→まあ、そこはタイヤを温めて…無理かなぁ。

・もう何年も前に発売したタイヤなのにどのメーカーも真似しない。

→何でなんだろう?TUFOが言わないだけで欠陥商品なの?

でも転がり回転はすごく良い。直線番長でコーナーリングは苦手、と言う味付けもなんか楽しそうw

…と言うことで、まずはリム選びだなぁ。サイクリーぐらいに良い中古があれば良いんだけど。

あ、サイクリーと言えば、どんどんお店が閉店していますね。日本のユーザーに売るよりも海外に輸出した方が良いのかなあ?