今日は立冬です。二十四節気の一つで、暦の上ではこの日から冬に入ります。

今朝冬の日当りそめし手水鉢 富安風生

やはり冬になれば一番有り難いのは何といってもお日様ですね。朝夕はぐっと冷え込むようになり、いよいよ今日から本格的な冬に突入するのだと自覚した作者。そんな日の朝、やっと手水鉢に日が当たり始めたのを見てホッとする…読者も救われた気になりますね。

でも今日はそんなに寒くもなくて、午後からの体操は気持ちよく出来ました。

ああ、そうそう〝尾道吟行〟の番外編の写真が残っていますので、今日はそれを書きましょう。

10月28日、尾道駅で解散したのが14時過ぎ。その後私たち宇部組の6人は、せっかく尾道まで来たんだから、もう少し見て帰ろうと言うことで、まず尾道の寺巡りならここだけは是非にといわれる「浄土寺」へ向かいました。

タクシーを降りると、目に飛び込んできたのが、朱色の堂々とした重要文化財の山門です。山門の脇には、尾道石工の素晴らしい石碑があります。碑文は、江戸時代の漢詩人頼山陽作で狛犬が石碑に巻きつくように彫られていて、しかも一石彫というすごく面白い石碑です。

この見応えのある浄土寺は、616年聖徳太子開基と伝わる古刹で、小津安二郎監督の名作『東京物語』の舞台になった風光明媚な美しいお寺です。映画の舞台としてだけではなく、歴史も古く、多くの寺宝を持つ浄土寺は、尾道水道を眼下に威厳ある姿で佇んでいます。中でも見逃せないのは、日本三大名塔ともいわれる国宝の「多宝塔」。元徳元(1329)年鎌倉時代末期建立で、三間多宝塔、本瓦葺。見どころは、大きなわりにバランスよく美しい塔の姿、軒の垂木や蟇股の装飾の素晴らしさです。蟇股には、牡丹・唐草に蝶の透かし彫りが施されています。さらに本堂も国宝になっています。

次はここからブラブラと歩いて、「西國寺」へ。

この寺は、天平年間(729~748)、行基の創建と伝えられ、他のお寺の門と違うのは、大きな草履がかかっているところ。この巨大草履は約2メートルもあり、“仁王様のように丈夫な脚になるように”との健脚祈願のシンボルです。仁王様のたくましい脚にあやかろうと、仁王門には大小のわら草履が所狭しと奉納されていました。この坂の町・尾道では、昔から脚が健康であることがとても大切だったそうですから当然でしょうね。

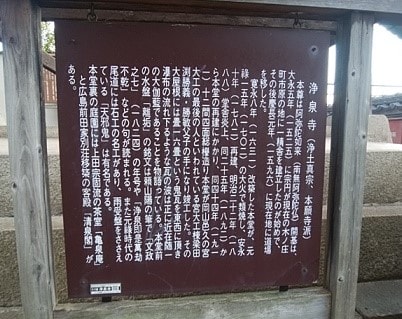

その後帰り道にあった「浄泉寺」にも少し寄って、もう疲れてきたし、お寺にも飽きたので、そろそろ帰ることにしました。

実はこれからが大変だったのですよ。タクシーでコインロッカーへ寄ってもらって荷物を取り、新尾道駅まで行く予定でした…が、大変なハプニングが起きたんです。そのコインロッカーが開かないと…。最近のコインロッカーは紙に印刷されたコードを読み取って開くようになっているので、それを何度かざしても開かない!もうみんな真っ青です!2台のタクシーを待たせてありましたので、それを断わり、そのロッカーの会社に電話をするのですがなかなか通じません…どうしよう、どうしよう、時間は過ぎていくばかり…ほとほと困り果てました。みんな貴重品だけは持っていますので帰れないことはないのですが、トランクなどの重い荷物は全部預けていたのですから…そしたらビックリ!開いたんですよ!なぜかって?それは私が、肩で思いっきりドンと押したからなんです。その時はなぜそうしたのか…後で考えると〝きちんと閉まってないから開かないのでは?〟と思って、しっかり閉めるつもりで押したんです。もうすでに開いていたのか、それとも何かに引っかかっていただけなのか、その時はそんなこと考える余裕はありませんでした。頭の中真っ白でしたもの。そうですね、昔から〝押してダメなら引いてみな〟というけど、その反対をしたんですね。ああ、ヨカッタ!

早めに寺巡りを切り上げていたので、時間には余裕があり、新幹線にもゆっくりと間に合い、一件落着です。と思いきや、今度はMさんが忘れ物をしたと…それもこの勉強会の大事なメモ書きの資料とか。それを書くとまた長くなりますので、それは割愛して…。でも翌日無事に見つかって解決。

このようにいろいろハプニングがありましたが、とにかく今回の旅でつくづく実感したことは、尾道の人ってみ~んな親切だということです。本当に有り難うございました。