そこは、見渡すかぎり、花の野原でした。

のばらや、ツユクサ、クリンソウ、ヒオウギ、タンポポ、ヒメスミレ……。じゅうたんのように、一面に、一面に、咲いています。ところどころ、木々が、緑のこずえをさやさやとなびかせ、細腰を優雅に曲げて立っています。ちょろちょろ流れる小川のほとりでは、かわいらしい野苺の実も、まるで小人のともしびのように、ぽちぽち赤く光っています。

こどもたちも、たくさん、遊んでいました。花をつんで首かざりを作ったり、小川でカニをつかまえたり、チョウチョウとおいかけっこをしている子もいます。れつを作って、木にしつらえたブランコの順番を待っているこどもや、つめに花の汁をすりつけて、お化粧ごっこをしている子、高い木の上にのぼって、ただ遠くを見ている子、ねころんで、アリの行列を一心に見つめている子……。たくさん、たくさん、います。それに、先生のような大人の人も、何人か見えます。

さて、ここはどこでしょうか? ここは、幼稚園なのです。でも、普通の幼稚園とは、ちょっとちがいます。この幼稚園のこどもたちは、みんな、生まれる前の、こどもたちなのです。そう。おぎゃあと、赤ちゃんになって、おかあさんから生まれてくる前、こどもたちはみんな、ここにいたのです。いつか生まれてゆく日の、準備をするために、こどもたちはここで、いっしょに遊んだり、勉強をしたりします。花をつんだり、小川で水遊びをしたりしながら、いよいよ生まれてゆくときは、どんな感じだろうとか、生まれたら、どんなことをして遊ぼうかなあって、どきどき、わくわく、しながら、考えているのです。

え? そんなところ、見たことも聞いたこともないって? それはしかたありません。この世に生まれてきたら、ほとんどの人は、この幼稚園のことを、すっかり忘れてしまうのですから。

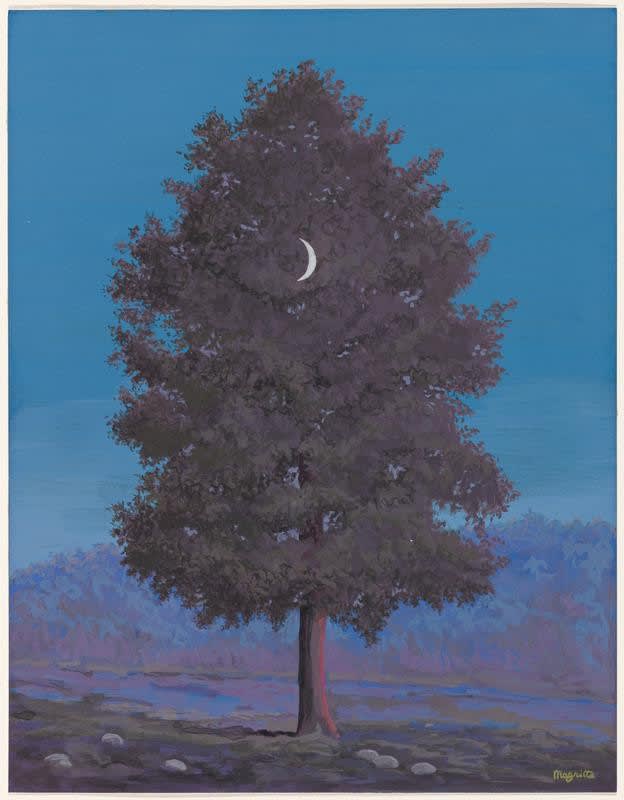

空は、青いというより、あわい虹色に見えました。それは、霧のようなふわふわ雲が、子供たちの歌う不思議な歌にそめられて、ぽわぽわと色で歌っているからです。小鳥も、たくさん飛んでいます。耳をすますと、ヒバリの声が、ちりちりちりちり、まるで心の中に、じんじん溶けてくるようです。あの雲の向こうから、時々ちらりと見えるやさしいお顔は、お月さま? それとも、お日さまかな? こんなにあたりは明るくて、あたたかいから、お日さまにちがいない。でも、あんまりやさしくて、静かな光だから、なんだか、まちがえてしまいそう……。

空を見あげて、きょとんと首をかたむけたのは、フゥちゃんです。フゥちゃんは、ついさっきまで、夢中で花をつんでいました。フゥちゃんの好きな、のばらの花のかんむりを、三つも作ったのです。一つは自分でかぶって、さて、あとの二つは、誰にあげましょう?

そのとき、野原に風がそよそよ吹いて、先生の声をはこんできました。

「みなさん、あつまりなさい。もう遊びの時間は、おわりましたよ」

ふりむくと、ゆるやかな丘のてっぺんで、先生が手をふっています。フゥちゃんは、かんむりの一つは、先生にあげようと思いました。そして、一生けんめい、走って、丘をのぼりました。みんなも、遊んでいたのをやめて、いっせいにのぼってきます。

フゥちゃんは、一番最初にせんせいのそばに走っていきました。先生は、白いドレスのような服を着た、ほっそりとした女の人です。にこにこわらっていて、きれいな苺の耳かざりと、白い花の胸かざりをつけています。フゥちゃんは、先生に、のばらのかんむりをあげました。先生は、ありがとう、とにっこりわらって、かんむりをかぶってくれました。

みんなが、先生の前に集まりました。

「みなさん、あつまりましたね。さあ、ここにいるのは、来年の一月生まれの、こどもたちです。みんな同じ、一月に生まれるのですよ。そして今日は、十二月三十一日。神さまがみなさんに、いのちをくれる日です」

みんなは、わあっと声をあげました。うれしくって、とびあがる子もいます。ちょっと不安そうに、もじもじする子もいます。

「ほら、後ろをごらんなさい。小川のほとりに、どなたかいますよ?」

先生が指さすほうをふりむくと、そこには、茶色の、すその長いコートを着た、白いひげのおじいさんが、小川のほとりで、ゆったりとすわって、手をふっていました。

「あれ、神さま?」

こどもたちのだれかが言いました。先生は笑ってうなずきました。こどもたちは、さざ波のように、うきあしだちました。神さま? あれが神さまだって! ウワァ……。

「みなさん、静かに、さあ、行儀よくならびましょう。急がなくても、神さまはちゃんと待っていてくださいます」

先生にしたがって、こどもたちは一列に並びました。そして、神さまのところまで、そわそわ、そわそわ、歩きました。それぞれに、つんだ花や、木の実や、チョウチョウなどを、いっぱいもっています。それらはみんなこどもたちが、この世にもっていく、おみやげになるのです。ほら、生きていると、つらいこともあるけれど、一生に何度か、とてもうれしい、きらきらしたできごとがあるでしょう? それはこのときに幼稚園でもらった、神さまのおみやげなのです。

こどもたちの行列が、神さまの前にたどりつきました。近くで見ると、神さまは、まるで小山のように大きくて、みんなちょっとびくびくしました。高いところにある、神さまのお顔は、なんだかよく見えないけれど、笑っているような気がします。

「みんな、楽しかったかい?」

神さまの声は、深い山の上から降りてくるこだまのようなとてもやさしい声でした。いたずらなこどもがひとり、「神さま、どこにいるの? お顔が見えないよ!」と叫びました。すると神さまは、「おやおや、そうかい」と言って、わさわさと音をたてながら、野原の樫の木くらいに、小さくなってくれました。こどもたちは、よろこんで、ぴょんぴょんはねました。

神さまは、右の肩に白いうさぎを、左の肩に灰色の子犬をのせています。ほほ笑んでいるお顔から、音のない水のように、白いヒゲが流れています。目も遠いお山の青い峰のように、清らかです。手は大きくて、強そうで、白いつえをにぎっています。よく見ると、茶色のコートは、地面にさわるところで、溶けるように消えていて、神さまはまるで、ほんとうに、お花の野原から生えてきている、木のようでした。

「さあ、みなさん。これから神さまが、命をくださいます。順番に、神さまの前に出たら、右手か左手の、どちらかの手で頭をなでてくださいと、いうのですよ。ほらごらんなさい。神さまの右の肩にはうさぎが、左には子犬がいますね。うさぎの名は『幸福』といい、子犬の名は『試練』といいます。幸福とはしあわせのこと、試練とは苦しみのことです。もし、神さまが、右手で頭をなでてくれたら、きっと幸せの多い人生を授かるでしょう。けれどももし、左手で頭をなでてくれたら、苦しみの多い人生となるでしょう」

先生が、言いました。みんなはざわざわとざわめきました。

れつの真ん中あたりで、フゥちゃんはどきどきしていました。神さまは、のばらのかんむりを、かぶってくれるでしょうか? フゥちゃんのささやかなおくりものを、よろこんでくれるでしょうか?

こどもたちは、つぎつぎと、頭をなでてもらいました。みんな、右手でばかり、なでてもらっています。それはそうです。しあわせになりたいと思うのは当然のこと。頭をなでてもらった子は、一瞬、白い光にふわりとつつまれ、たんぽぽのたねのように体が浮いて、つぎつぎに小川のむこうに飛んで行きます。小川の向こうは、いつしか綿のような白い霧におおわれていて、目をこらしても、みんなどこにいってしまったのか、わかりません。でもきっと、どの子も、やさしいおかあさんやおとうさんのところに、生まれているでしょう。そして、宝物のようにだいじにされて、しあわせに笑っているのでしょう。ああ、はやく、順番がこないかなあ。こどもたちは、ためいきばかりついて、じりじり待っています。

けれど、フゥちゃんは、ふと、気づきました。順番が近づくにつれ、神さまのお顔が、何だか少し、さみしそうに見えるのです。

「神さま、右手でなでてね」

「ぼくも、右手で。いいことがいっぱいあるように!」

「わたしも右手! くるしいのは、いやだもん!」

こどもたちは、つぎつぎに言います。そのたびに、神さまは、

「ああ、いいとも、みんな楽しくやっておいで」

と言って、やさしく、右手で、頭をなでてあげるのでした。左手は、ずっと、つえをにぎったままです。白いうさぎは、せわしなく口をもぐもぐさせたり、目をぱちぱちさせたりしていますが、子犬はずっと眠っています。

フゥちゃんは、神さまの顔ばかり、見ていました。自分の前の人数が、すくなくなっていくにつれ、神さまがフゥちゃんに近づいてきます。最初は、気のせいかなぁとも思ったけれど、だんだん、順番が近くなるにつれ、胸に水がしみこんでくるように、フゥちゃんにはわかってきました。神さまは、さみしいのです。なんだかわからないけれど、さみしいようなのです。

(どうしてかなあ。神さまは、しあわせじゃないのかなあ。かんむりをあげたら、よろこんでくれるかな)

そうこうしているうちに、フゥちゃんの番がやってきました。先生に言われて、はっとしたフゥちゃんは、あわててのばらのかんむりをさがしました。でもかんむりは、どこにもありません。ぼんやりしているうちに、落としてしまったのでしょうか?

「さあ、どちらの手で、なでようかね?」

神さまが、やさしく、いいました。フゥちゃんは、神さまを見上げました。右肩の、うさぎも、ちらりと見ました。次に、左の子犬も見ました。最後にもう一度、神さまの顔をみました。神さまは、やさしくわらっています。でも、やっぱり、まるで氷のつぶのような、さみしいきもちが、神さまのひとみの奥から、フゥちゃんの胸に、ぽつぽつと落ちてくるのです。フゥちゃんは、なんだかたまらなくなって、思い切ってたずねました。

「神さま、どうしてさみしそうなの?」

「おや、おまえには、さみしそうに見えるのかね」

「うん」

フゥちゃんがいうと、神さまは、とてもあたたかい笑顔で、フゥちゃんを見下ろしました。でも、フゥちゃんの問いには、答えてくれず、ただだまって笑っています。

「……のばらのかんむりを、あげようと思ったの。でお、落としちゃったみたいで、どこにもないの。あっそうだ、まだひとつあった。ほら、これ!」

フゥちゃんは、自分のかぶっているかんむりを外して、神さまにさしだしました。でも、神さまはゆっくりと首を横に振りました。

「それはおまえのものだから、おまえがもっていなさい」

フゥちゃんは、こまった顔をしました。もう、あげるものがありません。どうしたら、神さまの、うれしい顔を、みることができるでしょう。フゥちゃんは考えこみました。

「さあ、どちらの手でなでようかね?」

神さまが、もういちど、いいました。フゥちゃんは、ふたたび、神さまを見上げました。もしかしたら、神さまは、右手でばかりなでるのが、いやなのかな? そしてフゥちゃんは、神さまの手をみて、はっとしました。どうしたのでしょうか? 神さまの右手はふっくらとした左手にくらべると、とてもやせこけて、まるでイバラでひっかいたように傷だらけになっていたのです。

その痛みが、ひりひり心にしみてくるようで、フゥちゃんは、泣きたくなりました。そしてまた、考えこみました。

(どうしよう。しあわせのほうがいいなあ。でも、神さま、痛そう。ずっとがまんしてたんだね……)

考えに考えたすえ、フゥちゃんはとうとう、いいました。

「……神さまが、きめて」

すると神さまは、はっとしたように、目をみひらきました。

「わたしがきめていいのかね?」

「うん、いい」

フゥちゃんは、神さまをまっすぐにみあげて、きっぱりといいました。すると、急に、フゥちゃんのまわりは、深く、深く、海のように、ゆたかな、神さまの吐息に、満たされました。神さまは、かなしげな、それでいて、うれしげな、とてもふしぎな、ひとみで、フゥちゃんをみつめかえしました。涙が、ひとつぶ、ふたつぶ、ふってきたような気がします。フゥちゃんは、ぼんやりと、みとれました。なんときれいな、なんとやさしい、目なのでしょう。

「かわいい子よ」

それは、海の底からひびいてくるような、深い声でした。そして、神さまは、ぐらりと、山のように体ぜんたいをゆらしました。

「……おまえの、とおい、とおい、真実の、しあわせのために」

声は、まるでやわらかい風の布のように、フゥちゃんのたましいを、やさしくつかまえました。なんだか気持ちがよくって、頭の中がぼんやりします。かすかに、子犬が、動いたような気がしましたが、フゥちゃんはもう、目を閉じてしまったので、神さまがほんとうはどちらの手でなでてくれたのか、わかりませんでした。ただ、神さまの手はとても大きくて、暖かくて、まるでフゥちゃんのすべてを、つつみこんでくれるかのようでした。

これは、フゥちゃんの、生まれる前の話です。わたしは、フゥちゃんが十才のときに、この話を、フゥちゃんから、聞きました。おぼえていないはずなのに、なぜかおぼえてるのって、フゥちゃんは笑っていました。神さまも、ときには手ちがいをするのかもしれませんね。

フゥちゃんの左手は、生まれつき、動きません。目も、あまり、見えません。今、フゥちゃんは二十才。昼は会社で働いて、夜は学校で勉強しています。

わたしは、天気のいい日には、よくフゥちゃんといっしょに、青空の下でおべんとうを食べます。こどものときから、とてもいいともだちなのです。

「きっとわたしは、右手でなでてっていった口だね」

わたしはいつも、いいます。フゥちゃんは、だまって笑っています。

「フゥちゃんは、どっちの手で、なでてもらったと思う?」

そうわたしがきくと、フゥちゃんは、少し首をかしげて、いいます。

「さあ、わからない。たしかに、つらいことやくるしいこと、たくさんあったけど……。でもわたし、今は、ほんとうに、あれでよかったと思ってるの」

「神さまが、よろこんでくれたから?」

「ううん。……神さまのきもちが、わかったから」

そういうと、フゥちゃんは、青空を見上げて、きらきらと、笑ったのです。わたしは、あのときほど、にんげんの、ほんとうに、しあわせそうな笑い顔を、見たことはありませんでした。