先日買った古本を開いたら

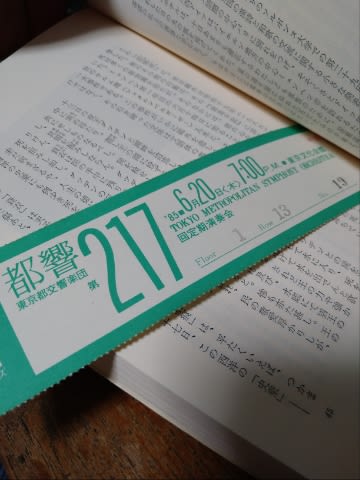

チケットの半券が挟まっていた。

今までにも昔の栞が挟まっていたことは何度かあったけれど、チケットの半券は初めて!

ちなみに1985年6月20日木曜日、都響第217回定期演奏会

会場は東京文化会館

アナログなハンコのナンバリングが味わい深い。

紙もケント紙くらいの厚みがあり、これは確かに栞にぴったり!

一階13列19番。

確かにここに座ったどなたかがこの本を所有していらしたのねぇ。

今はこうしてわたしの手の中にあるフシギ。。。

1985年6月20日

わたしは何をしていたかしら。

わたしは19歳の学生で、まだ家族一緒に東京湾の見える品川区のマンションで暮らしていた頃だ。

そして6月20日は弟の誕生日。

彼はまだ中学生だったから、この日はきっと皆で誕生日ケーキでも食べていたかもしれないな。

ふいに現れたチケットの半券。

過去へのタイムトラベルチケットかも!

古本ってこれだからオモシロイなぁ。

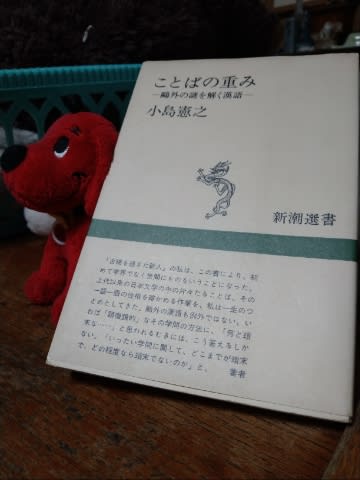

ちなみにこの本は

「ことばの重み―鴎外の謎を解く漢語」小島憲之著

過日拝聴した五木寛之氏の講演会で、氏が絶讃されていた本なのであります。

いや〜わたしには難しそう〜

。

しかし鴎外のナゾには(舞姫のエリスさんとかね)興味があるので少しずつ読んでみたいと思います〜!

発行は1984年。

この半券の御方は読了されたのかな〜?