釣り竿アンテナ第5弾…

えっ、もう5弾なの…?って

第一弾5.4mタイプはローカルに嫁入り…

第二弾は4.5mで昨夏から道の駅移動運用で使用…まだ手元にあり

第三弾は4.5mで第二弾の改良タイプ(コイル位置を一段高くした)これが現在の道の駅用メイン…

その後コイルだけ改良し7MHz、10MHz共用タイプに改造。

第四弾は第三弾とほぼ同じ…JF8DSNが一人で移動運用するっていうので作成(その前に準備しなければならないことが多々あるんだけどね)コイルは第三弾のものを使用。

で、第五弾ですが、先日通販で買った1.2mmのスズメッキ線を使用して3.5MHz~10MHz(うまく行けばその上も)マルチバンド対応型ということで深めの容器を探してきて長~くコイルを巻いてみた。

巻いた長さ12m弱…

仮留して既存の竿にセットしてみる。

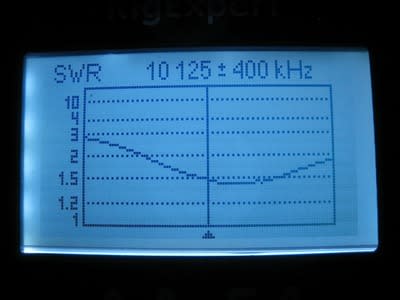

下一段タイプの竿にコイルを付けると3.12MHz付近でマッチング

この時のSWRは1.7

下二段タイプの竿にこのコイルを付けると3.46MHzでマッチング

この時のSWRは1.2

スズメッキ線を巻いてるだけあって重いんで当初は下一段タイプにしようかと思ったけど、マッチング的には下二段(ということはコイルが一段高くなる)タイプにしたほうがいいのかな…

竿の加工はこれからなんで、さてどうしよう?

今回新しいアイテム

(ドラえもん風に…)

テレレレッテレ~

「サークルカッター!!」

百均で買って来ました。

もともと紙用なんだけど、コイルケースに穴を開けるのに刃を反対に回すと徐々に削れてきてキレイに切れます。

本当は18mmと28mmのホールソーを買おうと思って行ったんですが、最近のダイソーは工具類が減ってきたと思うのは気のせい…?

結果的には時間はかかるけどホールソーよりもキレイに開けることができました。

コイルの途中からも端子を取り出して差し口で3.5MHz、7MHz、10MHz対応にしようと思います。

欲張って14MHz、18MHz、21MHzあたりまでマッチング取れればなおいいですが、チューナー併用は間違いなし…かな。

えっ、もう5弾なの…?って

第一弾5.4mタイプはローカルに嫁入り…

第二弾は4.5mで昨夏から道の駅移動運用で使用…まだ手元にあり

第三弾は4.5mで第二弾の改良タイプ(コイル位置を一段高くした)これが現在の道の駅用メイン…

その後コイルだけ改良し7MHz、10MHz共用タイプに改造。

第四弾は第三弾とほぼ同じ…JF8DSNが一人で移動運用するっていうので作成(その前に準備しなければならないことが多々あるんだけどね)コイルは第三弾のものを使用。

で、第五弾ですが、先日通販で買った1.2mmのスズメッキ線を使用して3.5MHz~10MHz(うまく行けばその上も)マルチバンド対応型ということで深めの容器を探してきて長~くコイルを巻いてみた。

巻いた長さ12m弱…

仮留して既存の竿にセットしてみる。

下一段タイプの竿にコイルを付けると3.12MHz付近でマッチング

この時のSWRは1.7

下二段タイプの竿にこのコイルを付けると3.46MHzでマッチング

この時のSWRは1.2

スズメッキ線を巻いてるだけあって重いんで当初は下一段タイプにしようかと思ったけど、マッチング的には下二段(ということはコイルが一段高くなる)タイプにしたほうがいいのかな…

竿の加工はこれからなんで、さてどうしよう?

今回新しいアイテム

(ドラえもん風に…)

テレレレッテレ~

「サークルカッター!!」

百均で買って来ました。

もともと紙用なんだけど、コイルケースに穴を開けるのに刃を反対に回すと徐々に削れてきてキレイに切れます。

本当は18mmと28mmのホールソーを買おうと思って行ったんですが、最近のダイソーは工具類が減ってきたと思うのは気のせい…?

結果的には時間はかかるけどホールソーよりもキレイに開けることができました。

コイルの途中からも端子を取り出して差し口で3.5MHz、7MHz、10MHz対応にしようと思います。

欲張って14MHz、18MHz、21MHzあたりまでマッチング取れればなおいいですが、チューナー併用は間違いなし…かな。