前回、壊したiPhoneにたいした写真入ってなかったなんていいましたが、

やっぱり入ってました。

6月27日土曜日に開催された、『神話のハジマリ』という、神島にまつわる神話と歴史についての勉強会の写真が…

今現在、手に入るこれらの写真で公開することにします。

知夫で一番大きな神社、天佐志比古命神社(一宮神社)の神様は、西暦585年頃、

6世紀後半に知夫里島の南に位置する神島に降臨されたという言い伝えがあります。

知夫の南側からは大体この神島がよく見えます。

ここは赤壁の手前の道ですが、ここからも見えますね。

気づかないくらいひっそりと『猫が岩屋古墳』はあります。

崩れてしまって、素人には古墳とわかるかわからないかのような姿ですが…

この古墳の南側の、海に近い地域には昔水田がありました。

おそらくそれなりに大きな集落があって、その土地の首長のような方がここに埋葬されたということです。

神島が見える、神の御加護を受けられるようにと、この場所に置かれたのではないかとみられます。

仁夫里地区へ向かう途中の道です。

仁夫の小高い丘にある『石の唐櫃(からと)古墳』。

藪をはらえば、ここも神島が見える場所です。

去年も訪れましたが、その時小学生の発見した土器の破片から、

この古墳が6世紀後半のものだと判断されました。

同じスタイルの猫が岩屋古墳もたぶん同じ時代でしょう。

天佐志比古命が神島に降臨されたのが6世紀後半、

そして知夫に現存しているこの二つの古墳も6世紀後半の遺物。

黒曜石の本土への輸出の形跡や、縄文土器の発見などから、

隠岐には旧石器時代から人類が存在していたと推定されていますが、

人の生活、営みの跡が6世紀後半からは明確な姿として残されているということです。

神様の降臨は、神話ではありますが、

そのころの(知夫の)人々の信仰のあり方というか、意識が容易に想像されます。

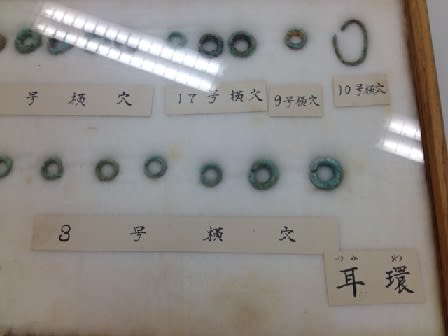

こちらは同じ仁夫の海沿いにあった高津久横穴墓群から出土した、太刀と土器。

ハゾウとは、この開いている穴に竹等の管を差し込んで液体を注ぐのに使ったらしいです。

もちろんこの横穴墓からも神島がよく見えます。

585年から587年頃に神島に降臨という言い伝えがあるからには、

その頃になにか特別な出来事があったのかな?などとあれこれと想像してしまいます。

本当に神がかり的に英知に長けた人物がやってきたのかもしれない、

天変地異みたいな自然現象があったのかもしれない、

それから大漁とか豊作とかいいことがたくさんあったのかもしれない、などなど。

それから、今月に入って知ったことなのですが、

天佐志比古命の別名は、大巳貴命(おおなむちのみこと)というのですが、

この大巳貴命、またの名は大国主命(おおくにぬしのみこと)であり、

つまり出雲の国の主神であります。

(大国主命は名前が50以上あるそうです。)

その時、いったい何が起こったのか、誰が何をしたのか答えの出しようがありません。

できることならタイムスリップして大国主命が知夫に奉られた瞬間を見てみたいものです。

小さい島から広い世界に連れ出してほしいとか夢見るからフィルターかかるよね~

小さい島から広い世界に連れ出してほしいとか夢見るからフィルターかかるよね~

という気待ちになって、

という気待ちになって、

カフェランチ

カフェランチ