JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

富士急行 ありがとう富士吉田駅記念乗車券

2011(平成23)年6月に富士急行富士吉田(現・富士山)駅で購入した、「ありがとう富士吉田駅記念乗車券」です。

若草色FKKふじきゅうこう自社地紋のD型矢印式大人専用往復乗車券で、関東交通印刷で調整されたものと思われます。

この券は同駅がこの券が発行された6月30日限りで富士吉田駅としての営業を終了し、翌7月1日からは富士山駅として改称されることを記念して発行されたものです。実際にこの券を購入したのは富士山駅となってからの9月の頃で、駅の窓口にまだ売れ残りがあったので購入いたしました。

裏面です。

「12月31日までの使用開始日から連続した2日間有効」となっておりますので、仮に12月31日に使用開始したとすると、復路券は翌年の1月1日まで使用できることになります。これは独特な言い回しですが、同社の企画型往復乗車券には良く用いられるもので、様々な往復乗車券に見ることができます。

また、「本券は駅名変更後もと利用出来ます」とあります通り、富士吉田駅が富士山駅となっても使用することが可能です。

仙台車掌区乗務員発行 自由席特急券 上野から800kmまで

1979(昭和54)年4月に特急「はつかり」号車内にて、仙台車掌区乗務員が発行した、上野から800kmまでの自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋の車急式券で、仙台印刷場で調製されたものと思われます。

一番上の券面部分には「特急券」の題字があり、その下に発売(乗車)日、乗車駅、注意書きおよび発行車掌区名の順に記載されています。

発売日欄については年号を省略して記入するようになっており、乗車駅についてはチェックをすることで特定します。

御紹介の券のように、赤鉛筆を使用していた例が多くみられましたが、他に赤ボールペンや黒ボールペンで記入する例もあります。また、発駅名をチェックではなく、丸を付ける車掌さんもいました。

乗車駅名を見てみますと、当時の「はつかり」号の停車駅は、上野を出ますと(大宮)・宇都宮・郡山・福島・仙台・(小牛田)・一ノ関・(水沢)・(北上)・(花巻)・盛岡・(一戸)・(北福岡、現・二戸)・(三戸)・八戸・(三沢)・(野辺地)・浅虫、終点の青森(括弧括りの駅は列車によって異なる停車駅)となっており、黒磯・白石・水戸・平の各駅については停車駅の該当がなく、逆に水沢・花巻・一戸・北福岡・三戸・三沢・野辺地・浅虫の各駅については空欄の四角の中に記入するようになっているようです。

これは、仙台車掌区が受け持つ「はつかり」号以外の東北本線と常磐線を走る特急列車の乗務にもこの券で対応できるよう、券面のスペースの都合から、需要の多い駅をピックアップした結果なのだろうと思います。

JR東日本 Jヴィレッジから木戸ゆき 片道乗車券

2019(令和元)年5月にJR中央線西荻窪駅で購入した、常磐線Jヴィレッジ駅から木戸駅ゆきの片道乗車券です。

青色JRE地紋の感熱式マルス券となっています。

Jヴィレッジ駅は2019(平成31)年4月20日に新規開業した駅で、4月20日以降の月内に新たに開業する駅はなく、同駅が平成最後の新駅となります。また、同社管内でローマ字がつく駅名は、同駅が初めてであるようです。

これまで日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとしてオープンしたJヴィレッジの最寄駅として開業し、これまで最寄り駅であった木戸駅が施設まで約1.9km離れていましたが、新駅は施設から170mと近くなっており、利用の便は向上しているようです。とは言え、同駅は臨時駅となっており、Jヴィレッジでのイベント開催時のみの営業となります。

今回、開業記念イベントが開催された4月20日からゴールデンウイーク中の5月6日までの毎日、同駅は営業し、列車が停車しています。

臨時駅である同駅には券売機等の出札設備は設備されておらず、JR東日本水戸支社のホームページにもあります通り「あらかじめ往復のきっぷをお求めのうえご乗車ください。 IC 乗車券のご利用はできません。」という案内がされています。

予定が合わなくて5月の連休中に同駅を訪問することができませんでした管理人ですが、「あらかじめ往復のきっぷをお求めのうえ…」ということでしたので、せめて乗車券を購入しようと思いつき、令和になってからではありましたが、地元の駅の指定券券売機で乗車券を購入してみました。

しかし、誤発券を防止するためでしょうか、指定券券売機はロックが掛かっているようで、Jヴィレッジ駅関連の乗車券は発券できない(えきねっとであれば可能かもしれませんが…)ようでしたので、みどりの窓口での購入となりました。

小田急電鉄 参宮橋駅発行 下北沢駅接続 京王線180円区間ゆき 片道連絡乗車券

2019年4月に小田急電鉄参宮橋駅のMSR端末で発行された、下北沢駅接続・京王線180円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋の85mm券で、感熱式券となっています。同駅には券売機が2台あって連絡乗車券も発売できるようになっていますが、下北沢接続京王線方面の乗車券については渋谷および西永福対応の130円区間と高井戸および初台・芦花公園対応の140円区間、三鷹台および新宿・仙川対応の160円区間までしか設定が無く、Suicaを使えば何ということも無かったのですが、当日は180円区間である吉祥寺まで行くため、MSR端末発行の京王電鉄連絡乗車券の蒐集目的で窓口で購入しました。

窓口氏に京王線吉祥寺までの連絡乗車券を購入したい旨を伝えると、券売機に口座が無い割には需要がそこそこあるのでしょうか、断わられることなく発券されました。

接続駅である「下北沢」の文字が大変大きく感じられるレイアウトで独特な印象を受ける様式です。右上にはMSR端末独特のコードが記載されていて、この券の場合は「000330619100416003003」と印字されています。

これを分解して解読してみますと、「0003」参宮橋、「3061」京王吉祥寺、「91」下北沢接続、「0」片道、「0416」発行日 コード、「0」割引区分、「0」大人となります。最後の「3003」だけが分かりませんが、端末ごとの券番か何かかもしれません。

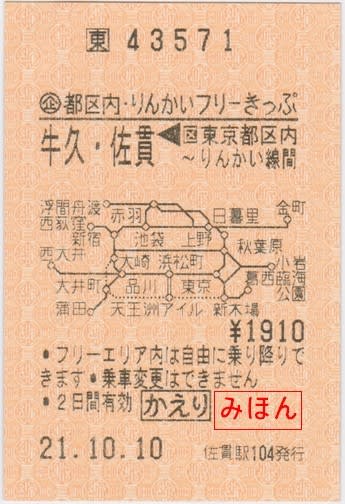

JR東日本 〇企 都区内・りんかいフリーきっぷ

戴き物ですが、2009(平成21)年10月にJR東日本常磐線の佐貫駅で発行された、〇企 都区内・りんかいフリーきっぷのかえり券です。

JRE地紋の感熱式券売機券で、85mm券となっています。

都区内・りんかいフリーきっぷは、国鉄時代から継承されてきた「東京自由乗車券」のバージョンアップ版として誕生した企画乗車券で、東京駅から51km以上の駅を発駅とし、東京山手線内の他、東北本線田端~赤羽間および尾久・赤羽線各駅・総武本線東京~錦糸町間および秋葉原~錦糸町間のフリーエリアを2日間乗り降り自由とする旧東京自由乗車券のフリーエリアに、りんかい線各駅および東京モノレール線モノレール浜松町~天王洲アイル間を追加したものとなっていました。

この企画乗車券が発売された当初、常磐線だけが設定金額が往復運賃より高くなるという理由で導入されなかったようですが、日本共産党の茨城県議団や牛久市議団などの要請によって他路線より遅れて設定された経緯があります。

このような複雑な事情が絡み合った都区内・りんかいフリーきっぷですが、2013(平成25)年の3月に廃止されてしまっています。

JR東日本が掲げた廃止の理由としては、

① 復路の途中下車ができないという利用者のニーズに応えるため。

② Suicaの利用者が増え、売り上げが3割減となったため。(新聞報道では15%~20%減)

③ 都区内パスなど、便利なところは残し、そうでないところは整理して商品体系をわかりやすくするため。

④ 今後は紙の切符をなくす方向であるため。

⑤ 往復の割引き効果が少ないため。

ということのようですが、いくら都区内パスというフリーきっぷがあるから「便利なところは残した」とは言え、これを利用するには、常磐線利用者であれば東京都区内の玄関駅である金町駅で一度途中下車して購入しなければならず、現実的なものではありません。しかも「都区内パス」は1日しか利用できないため、利用者の側からするとあまり歓迎されることではなかったようです。

| 次ページ » |