JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

玉野市営電気鉄道 玉駅から三区25円区間ゆき片道乗車券

昭和46年11月に玉野市営電気鉄道の玉駅で発行された、三区25円区間ゆきの片道乗車券です。

緑色RTCてつどうじょうしゃけん地紋の千切り券で岡山県のシンコー印刷で調製されたものと思われます。「通用当日限り」の文言が縦書き、「途中下車無効」の文言が横書き、発駅名が金額の後に記載された独特な様式です。

玉野市営電気鉄道は通称「玉野市電」と呼ばれ、宇野駅から玉遊園地前駅を結んでいた玉野市が運営していた鉄道路線でした。

「市電」と呼ばれていても軌道法による路面電車ではなく、地方鉄道法による郊外型の電化路線でしたが、電力供給設備が老朽化して保守費用が嵩んだことと、運行コストを削減する目的で末期には気動車が導入されて非電化路線になっています。

もともと備南電気鉄道という国鉄宇野駅から分岐していた三井造船の専用線であったために市街地から外れたところを走っていたことで利用客は少なく、玉野市に譲渡されて市営となった後に玉遊園地前までの路線延長を行ってみたものの、玉野市の中心が玉から宇野に移ったこともあって乗客が増えることはなく、昭和47年4月に廃止されてしまっています。

昭和40年に開業時から使用されていた電車であるモハ100型電車が高松琴平電鉄に売却され、750形電車として最近まで走っていましたが、琴電で廃車された後、玉野市内に保存されています。

東京都交通局 築地市場から170円区間ゆき片道乗車券

平成12年12月12日に東京都交通局(都営地下鉄)築地市場(つきじしじょう)駅で発行された、170円区間ゆき片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のB型金額式大人専用券です。この券は当時各駅に非常用として設備されたものではなく、開通記念として各駅の170円券が集められた記念乗車券に収められていたものの中の1枚です。

東京都では築地市場の豊洲新市場への移転延期問題で揺れてますが、豊洲に移転してしまったら、築地市場に隣接している都営大江戸線の築地市場駅の駅名が改称されてしまうのか、などどいうことを考えてしまいます。

築地市場に国鉄の貨物線が続いていた頃を御存じない方はピンと来ないかも知れませんが、我々以上くらいの年代になりますと、朝日新聞社前に踏切警報機が保存されていることや、航空写真で見る築地市場の屋根が90度のカーブを描くようになっていることなど、日本の鮮魚輸送が鉄道貨物に支えられていた証であり、鉄道貨物全盛期の遺構がまたひとつなくなってしまうことになるかもしれません。

東京都交通局 江戸橋駅発行地図式券

昭和46年5月に東京都交通局(都営地下鉄)江戸橋(現・日本橋)駅で発行された、40円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用局地紋のB型大人専用地図式券です。

都営地下鉄の地図式券は、「都営地下鉄」と大きく書かれているのが特徴で、「発売当日限り有効」の文言は表面にあるものの、図示いたしませんが、「下車前途無効」の文言は裏面に印刷されています。

都営地下鉄では、営団地下鉄(現・東京メトロ)の日本橋駅に対して江戸橋駅として開業し、日本橋駅とは地下通路で結ばれた連絡駅となっていたものの、長年「別名の駅」として営業されていました。しかし、平成元年3月、旅客案内上ネックとなっていることから、日本橋駅に改称されています。

東京都交通局 浅草橋から140円区間ゆき券売機券

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のA型金額式券で、キレート式券となっています。

購入した券は1種類の券種しか発券できない単能式券売機で購入したものでしたので、小児運賃の記載がありません。

この券が発行された日の前日の29日には、国鉄浅草橋駅で国鉄千葉動力車労働組合(国鉄千葉動労)を支持する中核派が、国鉄民営化を反対する行動を起こして駅を占拠した挙句に火炎瓶によって放火するという国電同時多発ゲリラ事件が発生し、国鉄浅草橋駅は終日列車が通過する扱いとなっていました。階段で上下に隔てられている都営地下鉄の駅には被害はなく、通常通りの運転が行われています。

翌30日には営業が再開されたものの、火災によってすべてが焼失した駅舎内には、どこから持ってきたのかわかりませんが仮の券売機が数台設置された状態で営業していました。乗車券を発券するための印版は即座に作成したのでしょうか、当時の国鉄の対応の早さには驚かされたものです。

その影響だったのでしょうか、30日の都営地下鉄浅草橋駅はいつもよりも混雑していたような気がします。

東京都交通局 電車片道乗車券

発行された日の特定ができませんが、昭和40年代初頭に発行された、都電の電車片道乗車券です。都電は東京都交通局がかつて運行していた路面電車で、殆どが昭和40年代に廃止されてバスや地下鉄に転換されましたが、唯一のこされているのが現在の荒川線になります。

白色無地紋の千切り券で、良く見ますと東京都交通局の局紋の透かしが入れられた券紙となっています。

裏面は何も印刷されていませんが、画像だとはっきりしないと思いますが、裏の方が局紋の透かしが良く見えます。

この券が発券されたのは電車の片道運賃が15円で早朝割引運賃が往復25円の運賃のころで、この運賃が適用されたのは昭和36年7月から昭和42年9月ごろまでであったと思いますので、その期間まで特定することができます。

早朝割引は始車(都電ではそう言っていたと記憶しています。)から1時間までという大変大雑把なもので、その時間帯に走る電車には「わりびき」という赤字の看板を前面の窓に掲示していました。

この券は電車に乗車すると車掌さんがやってきて即座に発券し、運賃と引替えに渡されます。下車する際には車掌または運転手に渡すこととなっており、集札された券は断裁箱という窓下のフックに架けられた箱に入れられました。車掌さんによっては券を手で二つに破ってから断裁箱に入れる人もいたように記憶しています。

都電は東京都交通局が東京都電車条例に基づいて運営する路面電車で、正式には東京都電車と言うそうです。

名古屋市交通局 券売機券

平成25年9月に名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)なごや駅の券売機で発行された、金額式の片道乗車券です。

(旧様式)

(旧様式)

(新様式)

(新様式)

上の券が旧型の券売機で発券された旧様式券で、下の券が新型の券売機で発券された新様式券です。

「小割」は小児身障者用という意味ですが、名古屋市交通局の券売機では乗車時に確認するのであると思われ、乗車券購入時には手帳の確認の必要がありませんので購入することが出来ました。

どちらも緑色無地紋の券紙が使用されておりますが、字体がかなり異なっております。また、双方ともSuicaを使用して購入しましたが、新様式券にはICカートを使用して購入したことを示す「IC」の表記がありますが、旧様式券にはありません。

(旧様式券)

(旧様式券)

(新様式券)

(新様式券)

裏面です。

自動改札対応の磁気塗膜となっておりますが、旧様式券は茶色い低磁気用紙が使用されております。最近の券売機で発券される券で、茶色い塗膜の券は、最近ではかなり希少な存在です。

横浜市営地下鉄 準常備普通券

横浜市総務局の例規集の「第7編公営企業」の第5節に横浜市高速鉄道運賃条例施行規程というものがあり、横浜市営地下鉄の営業規則が定められています。

その中に「第69条(準常備普通券の様式)」というものがあり、第1項に様式を表記するべき欄があるのですが、インターネット版のものは単に「(例示)」としか記載されておらず、一体どのような様式なのか、かねてから大変気になっておりました。先日、横浜駅の改札口で準常備普通券についてお尋ねしたところ、たまたま着札があったため、改札氏の御好意により拝見させていただきました。

携帯の写メで撮影したので不鮮明で色も忠実ではありませんが、これが平成24年12月15日にあざみ野駅で発行された準常備普通券です。

桃色横浜市交通局(はまりん)地紋の千切り式券で、発駅および発行箇所名・運賃区間がそれぞれ記入式となっています。

「準常備」というと縦型で運賃によって切断する様式のものを想像してしまいますが、横浜市交では記入式の金額式券を指します。

通常は小児身障者用としてのみ使用され、その他、停電等で大々的に券売機が稼働不能になった非常時のみに用いられるものであるようです。

御紹介の券は小児身障者用として使用されるもので、「〇割」の影文字が入り、「円区間」の下に小児用の障割であるという「小児・割引」の表記があります。図示いたしませんが、裏面には券番があります。

発行時には障害者手帳を確認してから券を作成し、改札端末機に券番と発行内容を登録して収入管理をしているとのことでした。すべてが記入式で、なおかつ控え片が無いという体裁から、経理事故を防止するために絶対回収が徹底されており、回収された券は交通局の経理にて売上情報と照合するという厳重な管理をされているとのことです。

このような性格から、当然ながらコレクション用に発券していただくということは叶うものではなさそうです。

東京都交通局上野懸垂線の乗車券

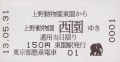

東京都交通局には都営地下鉄を始めとして、都電・都バスによる交通事業をおこなっていますが、そのほかに上野動物園の東園と西園を結ぶ全長0.3kmのモノレールである「上野懸垂線」という路線があります。

上野懸垂線は文字通り懸垂式のモノレールで、昭和32年に開業した日本初のモノレールであるとのことです。

上野懸垂線は全線単線で車輌は一編成しかない小規模路線ではありますが、今までに、約15年周期で車輌の交換がなされており、現在走っているのは4代目の車輌です。

面白いことに車輌のリニューアル毎にきっぷの様式が変更されていて、現在発売されているきっぷも当然ながら4代目ということになります。

これが平成13年5月31日の4代目が走り始めた初日の券で、現在発売されている白色無地紋の券売機券です。

表に書かれた内容は、次に御紹介いたします硬券と全く同じで「東京都交通局」の表記は全く無く、その代わりに「東京都懸垂電車」の文字があります。

また、動物園内の乗り物ということで象の「ハナコさん」の絵が書かれています。

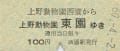

これは昭和60年4月2日の3代目が走り始めた初日の券で、3代目までは都営地下鉄のものと同じ地紋のB型硬券でした。

西園から東園ゆきは青地紋で、逆の東園から西園ゆきは黄色地紋が使用されています。また、見る限りでは「小」の影文字の字体からも、印刷場も地下鉄のものと同じようです。

こちらの券にも「東京都交通局」の表記は無く、裏面に「東京都懸垂電車」の文字があります。

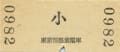

さらに、小児券の裏面には「小」の文字があります。

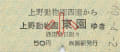

これは2代目の時のもので、このころは「東園」「西園」ではなく、「本園」「分園」と呼ばれており、駅名もそれぞれ異なっていました。

その他、地紋や様式については3代目のものと同一でした。

やはり本園から分園ゆきと分園から本園ゆきの地紋の色は異なっており、前者が桃色地紋で、後者は黄色地紋でした。

(菅沼天虎様よりご教示いただきましたが、2代目の営業時の運賃改定の時に地紋の色が変更されたようでした。訂正させていただきます。)

初代の時のものになりますと、この時だけはA型の硬券が使用され、また、地紋も都バスや都電のきっぷに使用される方の地紋が使われていました。ただし、本園ゆきと分園ゆきで地紋の色を区別していたかどうかはわかりません。

また、裏面を見ますと「東京都懸垂電車」表記ではなく、「東京都交通局懸垂電車」という表記になっていました。

(先輩のコレクションを拝借したため、券番にモザイクをかけさせていただきました。)

なお、菅沼天虎様よりトラックバックをお受けいたしておりますので、こちらからも6月24日エントリーの「東京都交通局上野懸垂線」にトラックバックさせていただきました。

東京都交通局の地紋

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」6月14日エントリーの「東京都交通局 運賃着駅払証」に関連し、毎度の「パクリ」で申し訳ありませんが記事をエントリーさせていただきたいと思います。

これは都営地下鉄各駅に設備されている特別補充券です。

この券の様式は特補としては独特な様式ではありますが、東京臨海高速(りんかい線)の特補もこれと似たような様式を採用しています。これはおそらく、同鉄道が東京都出資の路線であることに関係しているのではないかと思います。

話がそれましたが、特補だと余白部分が広くとられていますので、菅沼天虎様が御紹介されている、東京都章と交通局章を組み合わせた東京都交通局地紋の全容がよくわかります。

↑↑↑ こんな感じです。

ところが、東京都交通局では、もう一つ別の地紋が使用されております。

上のものは地下鉄や上野動物園内のモノレール(懸垂電車)関係のきっぷに使用され、もう一つのものは、都バスと都電関係のきっぷに使用されているようです。こちらの方も、東京都章と交通局章が組み合わせれたものとなっています。

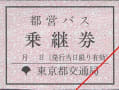

これは以前拙ブログでも御紹介した都バスの乗継券です。

明らかに地下鉄のものとは地紋が違います。

ただ、一日乗車券などを見てみますと、必ずしも明確な区別はないようで、都バス専用券においては、バスの車内売りのものは地下鉄とは違う地紋が使用されておりますが、案内所で発売されているものは地下鉄のものと同一の地紋が使用されているようです。

(都バス一日乗車券、表・裏)

(都電・都バス・都営地下鉄一日乗車券、表・裏)

この記事は、菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」6月14日エントリーの「東京都交通局 運賃着駅払証」にトラックバックさせていただきました。

| 次ページ » |