JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

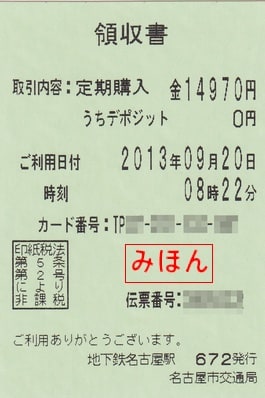

名古屋市交通局 定期券領収書

名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)名古屋駅で発行された、定期券領収書です。

緑色無地紋の感熱券紙で、裏面は黒色の磁気幕となっています。券売機で定期券を購入し、領収書発行のボタンを押すと発券されます。

この領収書にはJRや民営鉄道などの民間の鉄道会社のものとは違い、公営地下鉄ならではの記載が目を引きます。

「印紙税法第5条第2号により非課税。」

何のことかと思われる方も多いかと思います。これには「印紙税法」という法律が絡んでいます。印紙税法は課税物件や納税義務者・課税標準・税率・納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律です。

ではいったい、領収書に記載された印紙税法第5条第2号とはどのような法律なのでしょうか?

第5条には以下の条文が謳われています。

第2号で言う「地方公共団体」というのが公営交通にあたるもので、簡単に言えば、名古屋市営地下鉄のような地方公共団体が発行した文書(ここでは領収書)については、3万円以上の取引であれ、印紙税を課さないということなのです。

ですから、民間各社が発行する定期券の領収書には本社所在地を所管する税務署に対し、3万円以上の取引が発生した場合には200円の印紙税を支払うために収入印紙を貼ることになっているためにその旨についての記載がありますが、ここでは印紙税が課されないため、このような独特な言い回しとなっているわけです。

恐らく他の公営交通についても同じことが言えるため、定期券の領収書には他にもこのような記載のあるものが多く存在するものと思われます。

横浜市交通局 市営地下鉄開業40周年記念スタンプラリー (~その2)

前回のエントリーで横浜市交通局の市営地下鉄開業40周年記念スタンプラリーの台紙とスタンプを御紹介いたしましたので、今回は参加賞として入手した賞品を御紹介いたしましょう。

再掲いたしますが、このようにスタンプを6駅分コンプリートすると参加賞を戴くことができるわけです。お気づきの方も居られるかも知れませんが、上の画像はスタンプ台紙を開いた内側部分なのですが、あと半分を敢えて隠した状態にしてあります。あと半分は、戴いた賞品をファイリングするスペースとなっており、完成形は下のようになります。

なんと、6駅分のレプリカ乗車券が参加賞ということになっていました。

乗車券6枚がこのような袋にまとめて入れられており、台紙に挟むようになっています。では、各駅分の券をそれぞれ順に見てみましょう。

(いせざき長者町駅)

(いせざき長者町駅)

(坂東橋)

(坂東橋)

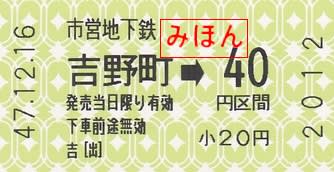

(吉野町)

(吉野町)

(蒔田)

(蒔田)

(弘明寺)

(弘明寺)

(上大岡)

(上大岡)

以上6駅分です。残念ながら印刷ではなく感熱印字によるもので、昭和47年当時の券の雰囲気ではありませんが、なかなか良くできています。特に、現在では使用されていない開業時の緑色旧局地紋の券紙となっており、図示いたしませんが、裏面は黒い磁気となっています。現行の券紙に切り替わる前のデッドストックか、わざわざ記念券用として旧局地紋の券紙を作成したものと思われます。

各セットとも券番はどれも同じ2012番となっていましたので、2012年ということで付けられた券番であると思われます。いったいどのような機械を使用して印字したものなのか分かりませんが、券売機用の券紙をセットして大量印字したものでありますので、乗車券印刷発行機のようなものにレプリカ券の様式を設定して印字したのではないかと思われます。

これが現行乗車券の様式です。桃色新局地紋(はまりん)の券紙が使用されており、レイアウトも現在のものと違っています。はまりんは横浜市交通局のイメージキャラクターで、市営地下鉄だけではなく、市バスにも現れます。

だいぶ退色してしまっていますが、昭和57年12月に発行された、緑色旧局地紋時代の券です。キレート式の金額式券で、レプリカ券のレイアウトはこちらの方が近いことが分かります。

このように、このスタンプラリーの参加賞はきっぷ蒐集家にとっては垂涎ものの賞品ではあるのですが、感熱式であるがゆえその保存性に難点があり、少々残念でもあるところです。

横浜市交通局 市営地下鉄開業40周年記念スタンプラリー (~その1)

横浜市交通局では、昨年の12月15日(土)と16日(日)の2日間、市営地下鉄開業40周年記念スタンプラリーというイベントが開催されました。

いつもであればこのようなスタンプラリーに参加することはないのですが、今回はスタンプを6駅分集めれば良いことと、参加賞に魅力があったため、冬の寒い時期ではありましたが、朝から地下鉄に乗って参りました。

まず、6駅のうちのどこかでスタンプラリー用のスタンプ台紙を戴きます。これは一人1枚ということでした。

(スタンプラリー用台紙)

(スタンプラリー用台紙)

台紙は見開きになっています。

開いたところです。

裏にはスタンプラリーの参加方法が記されていて、それに拠りますと、どの駅からでも良いので、とにかく6駅分のスタンプを集めれば良いとのことでしたので、早速参加です。

(各駅スタンプおよび達成印)

(各駅スタンプおよび達成印)

スタンプ6駅分完集です。なんと、スタンプは各駅の開業当初のきっぷを模したもので、きっぷ蒐集家には大変魅力的です。

6駅分を完集していせざき長者町駅のゴール事務所へ持っていくと達成印欄に横浜市交通局のマークのスタンプが捺印され、参加賞が戴けます。

では、当日戴いた参加賞については次回御紹介いたしましょう。

東京急行電鉄 渋谷駅発行 領収証

しばらく特集を組ませていただきました東急電鉄東横線渋谷駅ネタですが、今回で一旦終了とさせていただきたく、あと1回お付き合いください。

東横線渋谷駅で発行された領収証です。

同社の領収証は他社のような無地紋のものではなく、桃色JPRてつどう地紋となっており、どことなく乗車券類のような印象を受けます。様式的には一般的な領収証の体裁をしており、地紋と領収証の「コラボ」が独特です。

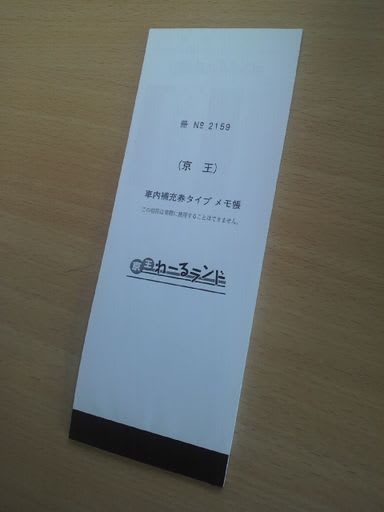

京王電鉄 京王れーるランド 車内補充券タイプ メモ帳

京王電鉄の多摩動物公園駅には、京王れーるランドという小規模の鉄道PR施設が併設されています。

ここではお土産用のオリジナルグッズが販売されていますが、このなかにはきっぷ蒐集家が喜ぶ逸品(?)である、「車内補充券タイプ メモ帳」というものがあります。

これが商品の全容です。

あくまでも「メモ帳」ですから、見た感じはノートのような綴じ方です。

表紙はこのようになっており、きちんと册番が打たれています。

ページを開くとこんな感じです。あくまでも表面は補充券タイプの印刷となっており、あまりメモができるような雰囲気ではありません。しかも、本物の補充券同様、「KEIO」の地紋まであります。

それにしても、京王全線の路線図や地紋など、車内補充券の雰囲気を大変よく醸し出しており、とても良い雰囲気です。

裏面は白紙で罫線が引かれているだけで、メモは裏面に書くもののようです。本来「メモ帳」ですから、メモが書けるようにしなければなりませんからね。

こちらは同社の車内補充券で、現役時代の末期の様式です。同社では現在車内での精算業務は廃止されており、車内補充券はありません。

本物の券には都営地下鉄や小田急などの連絡他社線が記載されていますが、メモ帳はいろいろと問題があるからでしょう、自社の路線しか記載されていません。

金額欄なども良くできています。

左がメモ帳で、右が本物です。なぜかメモ帳の事由欄には「連続」という項目がありますが、本物にはありません。

京王れーるランドを訪問される際には、ぜひごらんください。

小田急電鉄・京浜急行電鉄 日付器試検用紙

一般に旅客の手にに渡るものではないものですが、硬券が現役であったころ、小田急電鉄の各駅に設備されていた日付器試検用紙です。当時、駅員氏の御厚意で戴いたものです。

B型硬券の大きさであるこの用紙は、硬券と同じ用紙が使用されております。

その名も「日付器試検用紙」というもので、文字通り日付器の印字状態を見るためのものです。ダッチング(日付器または日付印字機)を回した時、きちんと印字されているかを確認するためにこの「用紙」で試し印字をするもので、各駅の硬券券箱には、この用紙を差し込んだ専用ホルダーが口座のように存在していました。

当時、国鉄や私鉄各社でダッチングの試し印字をする際には、厚紙を硬券の大きさに切って作成されたものや着札を使用していたのが一般的であり、わざわざこのようなものを作成している同社は、学生時代の私にとって、大変偉大な会社に見えたものです。

その後、平成10年代になってですが、京浜急行電鉄の羽田空港駅でも似たようなものが使用されていることに気付きました。こちらも、駅員氏の御厚意で戴きました。

これが同社のものです。

小田急電鉄のものと同じく硬券用紙をB型券大にしたものですが、同社のものは両面が印刷されていない「のっぺらぼう」の券となっていました。

硬券が一般的でなくなってしまった現在、このような「ぜいたく品」とも言える用紙を作成しているような会社はもはや存在していないのではないでしょうか?

小田急電鉄のものに「日付器試検用紙」とありますが、「試験」という言葉は存じていても、「試検」という言葉は他に見たことがありません。この漢字の並びには、きっと「検査」という意味があるのでしょう。

コメント欄に、相互リンクを貼らせていただいております「きっぷ展示館」のじゅん様から、千葉都市モノレールにも同じような硬券が存在することを御教示いただきました。同社は万年〇字の続く第3セクターですが、こんなことをしていて良いのか、些か心配になってしまいます。

この記事はじゅん様のブログ「きっぷ展示館」2011年1月27日エントリーの「千葉都市モノレール(2)」にトラックバックさせていただきました。

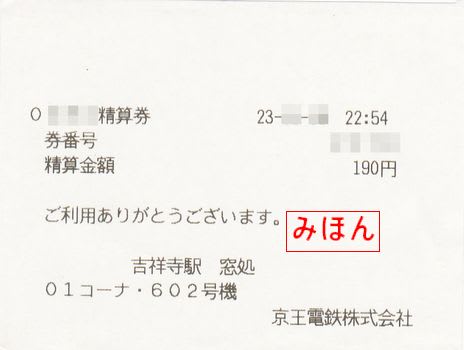

京王電鉄 再収受証明書の顛末

ある日の週末の夜、京王電鉄井の頭線の渋谷駅~吉祥寺駅間を乗車した際、少々お酒の影響があり、渋谷駅で購入した乗車券を紛失してしまいました。

吉祥寺駅で下車する際、有人改札口でその旨を申告すると、改札駅員氏は「それでは190円頂くことになります。」と言いながらPOS端末を操作し、190円の精算券を発行してきました。そして、「本日中に無くしたきっぷが出てきたら、手数料を差し引いて払戻しします。」と言われました。

これがそのときに交付された精算券です。

改札係員氏の「本日中に無くしたきっぷが出てきたら、手数料を差し引いて払戻しします。」という聞き慣れない言葉に酔いが覚めてしまい、こちらから質問です。

私: 「普通、きっぷをなくした時って、再収受証明書が出て、1年間の間にもし元のきっぷが出てきたら手数料を差し引いて戻してくれるのではないですか?」

すると改札駅員氏: 「うちでは昔からこうしています。」

私: 「昔から?」

このタイミングで、このやり取りを聞いていた先輩駅員と思われる別の係員氏が奥から登場です。

先輩駅員氏: 「お客さんの言われるように、JRとの連絡乗車券の場合だと再収受証明書を発行しますが、京王線の安いきっぷの場合は再収受証明は出しません。」

私: 「安いきっぷ?????」

これ以上やり取りしても単なる酔っ払いが駅員に食って掛かっているみたいなので、私は「わかりました」と引き下がりました。しかし、何となく釈然としませんし、もし、後日万が一もとのきっぷがでてきたら、なんとなく悔しいですね。

だいたい、精算券の発券された時間が22時54分であり、終電までのあと1時間程度できっぷが出てこなければなりません。これはかなり無理に近いです。

しかし、先輩駅員氏の言う「安いきっぷ」って何でしょう?

確かに渋谷から吉祥寺まで190円は安いでしょうが、一応、一つの路線の端から端まで乗車しているのです。

後日、京王電鉄のお客様センターに、本当に京王では「安いきっぷ」は無くしても再収受が貰えないのか、また、京王線相互間の乗車券は「安いきっぷ」なのか伺いました。

すると、担当の方は即答で吉祥寺駅の見解がおかしいと言われ、駅へ連絡するので再収受証明を受け取って頂きたい、という回答が返ってきました。

こちらが後日交付された、京王の再収受証明書です。

機番の表記から、精算券と同じPOS端末で発券されたと思われる定期券サイズの券で、大変独特な様式です。この時担当された主任クラスの駅員氏は、「自分も含め、このような基本的なことを理解していなくて申し訳ありません…」ということを言われて再収受証明書を発行されていました。もともとは酔っ払ってきっぷを紛失した私が悪いのですが、ここまで言われると恐縮します。

しかし不思議なことに、この再収受証明書を見ますと、「払戻には手数料 0円が必要です。」という不思議な文言が印字されています。確か120円程度の手数料がかかる筈です。つくづく京王の再収受証明書に関する見解は謎につつまれています。

ちなみに、この時紛失した「安いきっぷ」は、未だ発見されておりません。

上信電鉄 小荷物切符

先日の日比谷でのイベントの際に購入した、上信電鉄の小荷物切符です。

大変薄めの紙の券が3枚と、荷札にもなる厚めの紙の券1枚の4片制になっています。

かつて鉄道小荷物(チッキ)があった時代であればどこの駅にもあったような物なのでしょうが、今となっては大変珍しい存在です。

では、上の片から見て行きましょう。

1枚目の券です。

「丁」片と呼ばれるもので、発行した駅の控え用となります。

上から受託年月日、荷物着駅(あて先)、配達料「〇配」および記事欄、品名・個数・計算重量・運賃・配達料・特殊料金、発行駅名を記載するようになっています。

すべての券片の間にカーボン紙を挟んで記載します。

計算重量とは、実重量(貨物そのものの重さ)もしくは容積換算重量(体積1m3を280kgに換算した重量)のうち、重い方の数字を使用するもので、運送事業者が有利になるように設定された重量換算方法です。

2枚目の券です。

「丙」片と呼ばれるもので、収受した料金と共に審査課へ回付されます。

1枚目からカーボンで複写されますので、特に記載する項目はありません。

3枚目の券です。

「甲」片と呼ばれるもので、荷送人控として、受託した際に発送した客へ渡す片となります。

この片もカーボンで複写されているので特に記載することはありませんが、荷送人の控えのため、荷物託送の証票であるので保存する旨の注意書きがあります。

4枚目の券です。

「乙」片と呼ばれるもので、着駅への連絡用の片となります。また、この片のみ厚紙になっており、上の穴に針金を通して貨物に括りつける荷札兼用となっています。

また、記事欄には発駅名を記載するようになっています。

さらに、半分から下を点線で切り離せるようになっており、その意味は裏面を見ると理解できます。

4枚目の裏面です。

針金を通す穴の周りがちぎれて貨物が不明貨物にならないよう、補強されているのがわかります。

上半分は着駅で荷受人に貨物を引き渡した際の受取書となっており、駅渡の際、着駅にて着駅名、到着列車名、引渡日を記載し、その下に荷受人が受取りのサインを記入する欄があります。この片は駅で引き渡した証拠として保管されます。

駅での荷受人への引渡が行われた際には、これで終了となります。

しかし、駅から荷受人の指定する場所まで配達貨物である場合、着駅で通運会社のトラックに引き渡すこととなります。そのとき、貨物に荷札を付けたままトラック事業者に引き渡すため、引き渡しの際、下半分にトラック事業者から引き渡した旨のサイン(証明)をうけ、切り取って駅で保管することとなります。

このように1枚づつ見ていきますと、記載事項も多くなく単純な切符ではありますが、日本全国連絡運輸も対応できる大変合理的な、よく考えられた様式であることに驚かされます。

西武鉄道 再収受証明書

西武鉄道の再収受証明書です。

再収受証明書は乗車券を紛失した旅客から再収受した際に発行されるものです。

以前は特別補充券で発行されていたように記憶しておりますが、最近は大手私鉄では補充券での取り扱いをせず、専用の証明書が用いられているケースがかなりあるようです。

この証明書はノーカーボンの領収証のような冊子状のもので、発行日から1年以内であれば、紛失した乗車券が見つかったときには、この証明書と乗車券を小竹向原駅および元加治駅を除いた最寄の駅まで持ってくるように案内されています。

小竹向原駅は西武鉄道と東京メトロの共同使用駅でありますが、管理は東京メトロとなっているためにこの取り扱いとなっていると思われます。

元加治駅については、同駅は平成21年8月までの約10年の間無人駅であったためであると思われ、この証明書は同駅が再度有人駅化される以前に設備されたものと思われます。

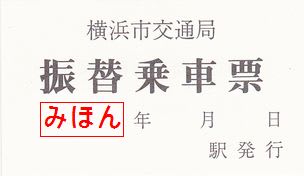

横浜市交通局 振替乗車票

先日の信号機トラブルの際に配布されていました。

白色の無地紋で、B型券より若干幅が詰まった変形サイズです。

本来は駅名をゴム印で捺印して配布するのでしょうが、当日は三連休前の週末の夜の混乱に加え、復旧の見込みが全く立っていないという尋常ではない状況下にあったため、駅名印を捺すような余裕は無かったのでしょう。

裏面です。

券番は全くありませんので、番号管理は一切していないものと思われます。

| « 前ページ | 次ページ » |