昨年の暮れから 香川県(讃岐)の偉人についてインターネットで調べてブログに書き始めました。

1回目は2014-12-24のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「坂出塩田の父」久米通賢

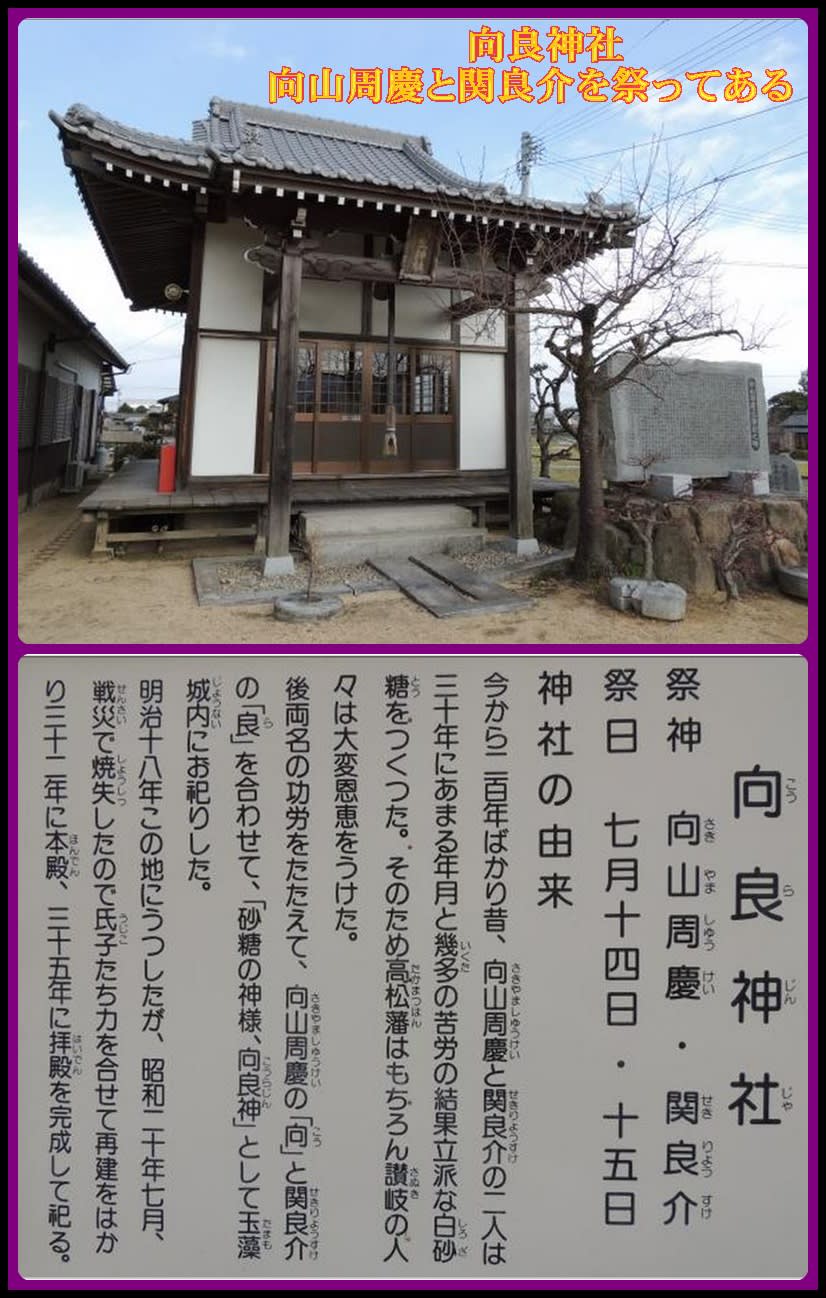

2回目は2014-12-30のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「讃岐糖業の父」向山周慶

3回目は2015-01-07のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「香川漆芸の父」玉楮象谷

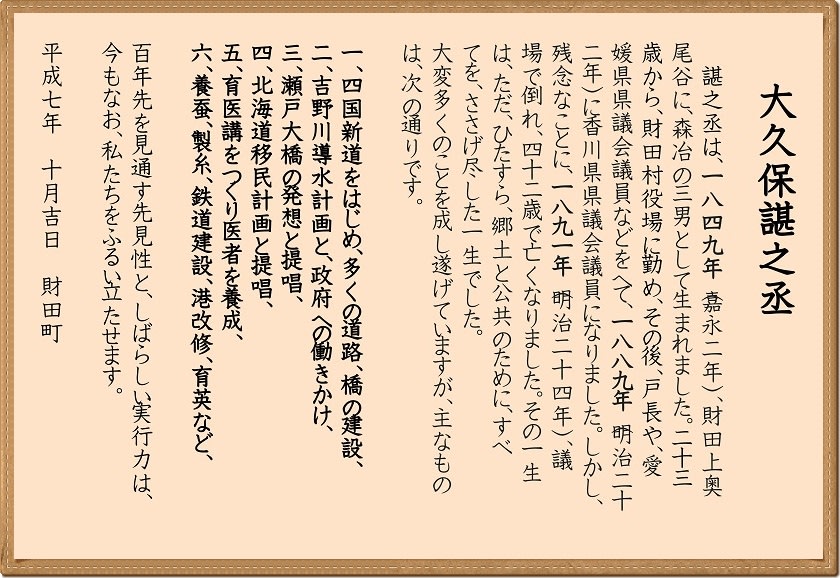

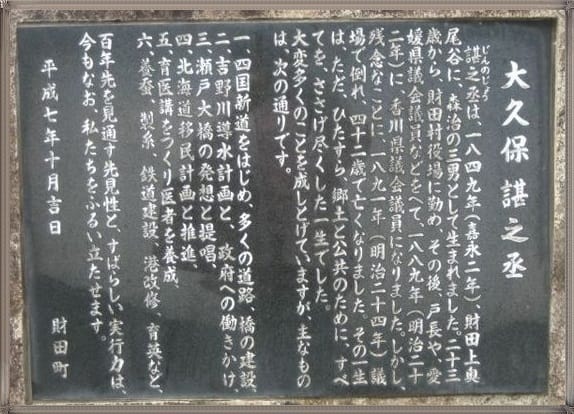

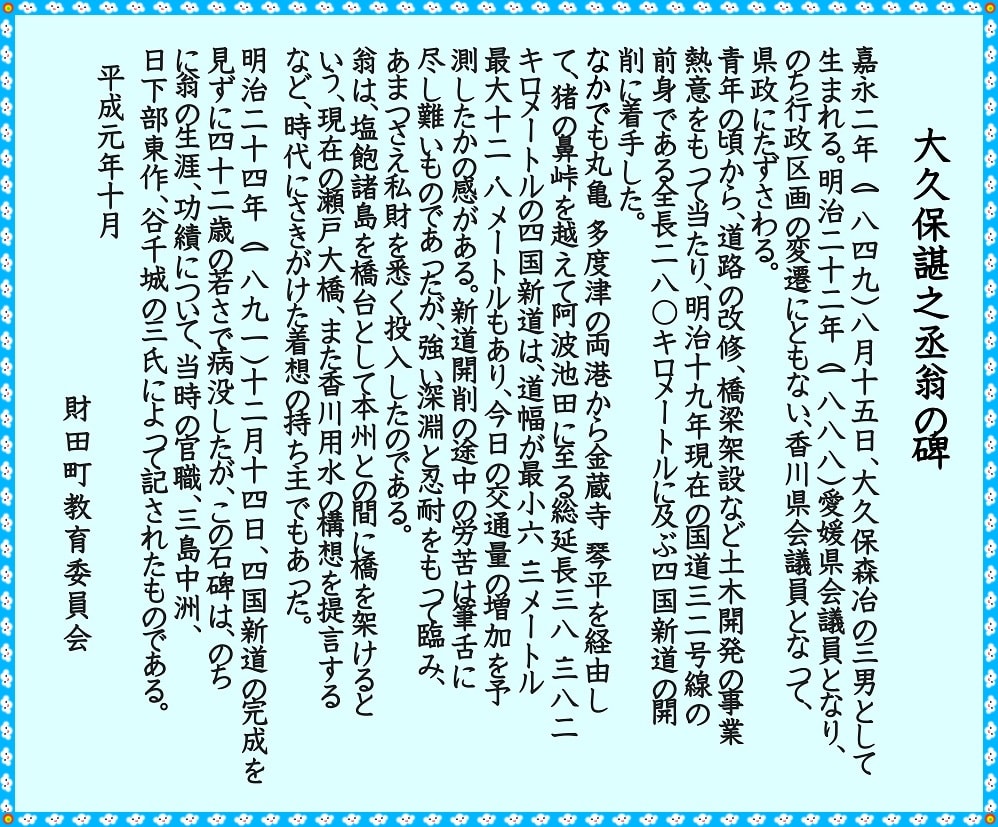

4回目は2015-01-29のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「明治期の政治家」大久保 之丞

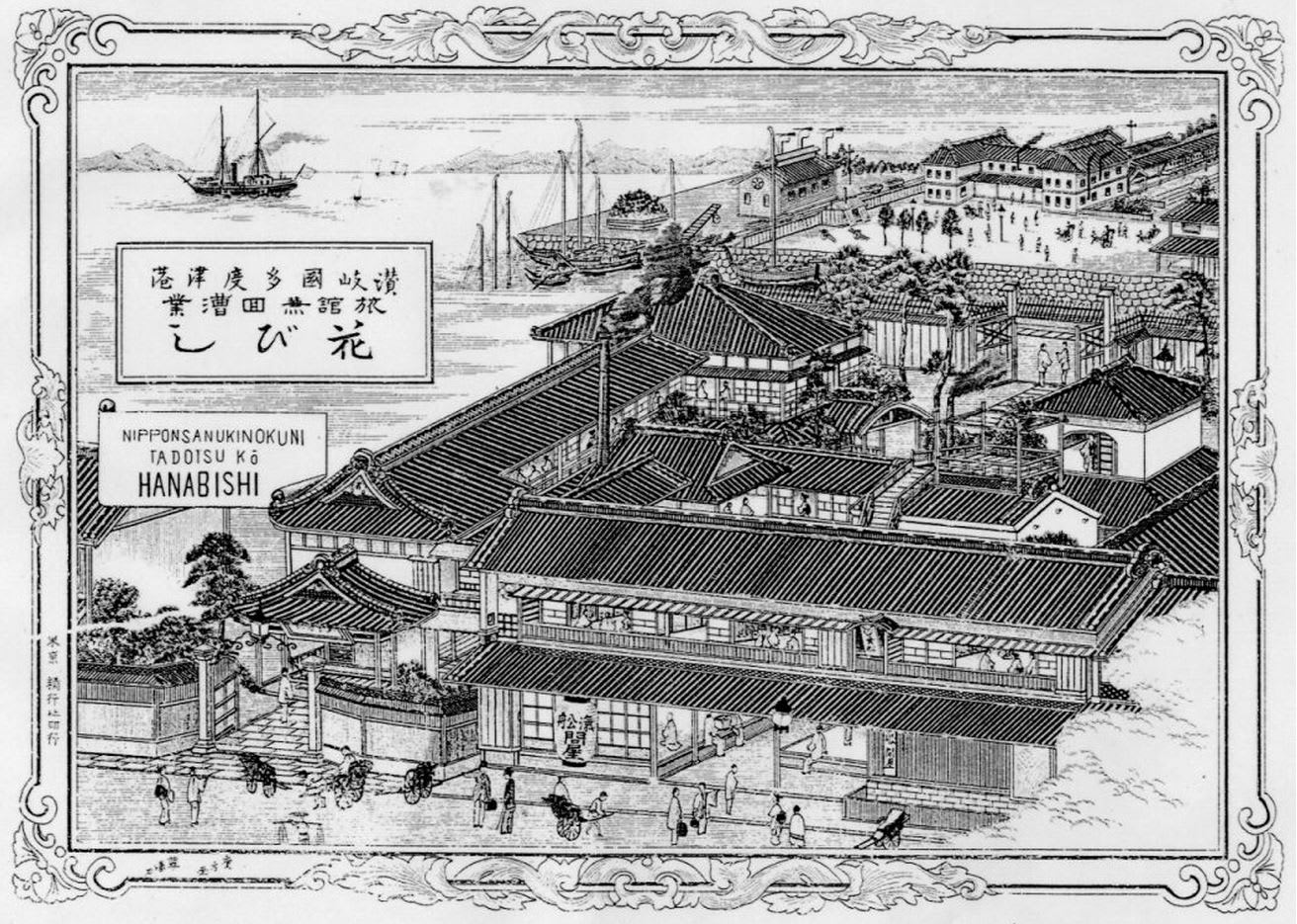

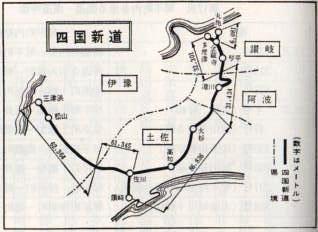

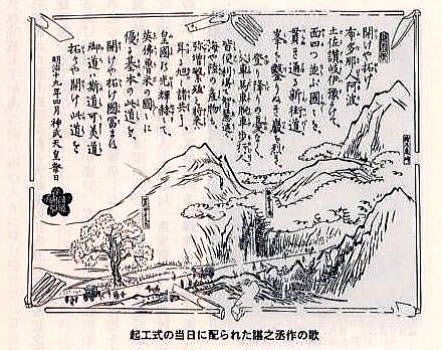

5回目は2015-02-05のブログ:四国鉄道の先覚者・景山甚右衛門さん(多度津の人)

今回は石の抽象彫刻などで活躍されている速水史郎さんが、私の生まれ育った多度津町の人と知り

インターネットで調べましたら、身近なところや全国にいろいろな作品がありました。

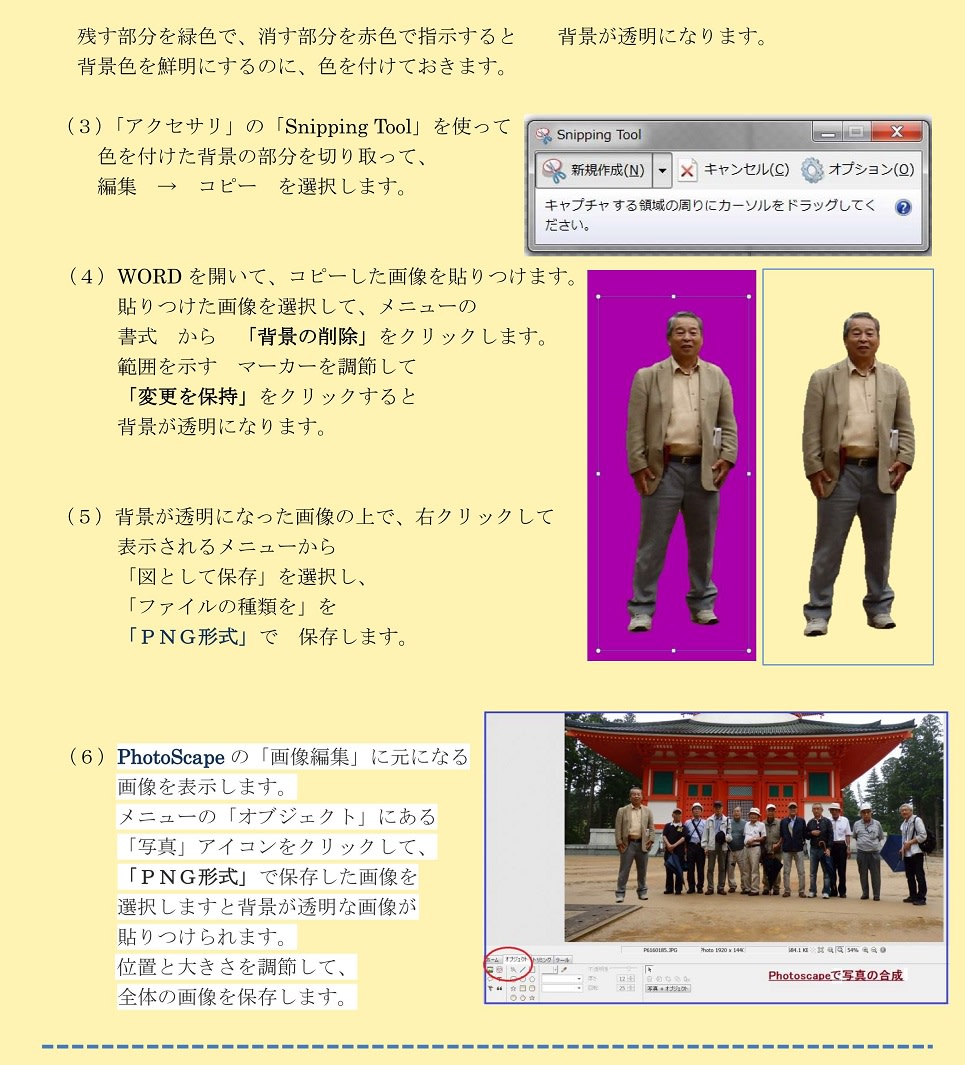

速水史朗さんは、香川県多度津町で1927年に生まれました。左の写真は4年前の香川県ミュージアムで挨拶された時のもので、今年で88才となられます。

速水史朗さんは、香川県多度津町で1927年に生まれました。左の写真は4年前の香川県ミュージアムで挨拶された時のもので、今年で88才となられます。

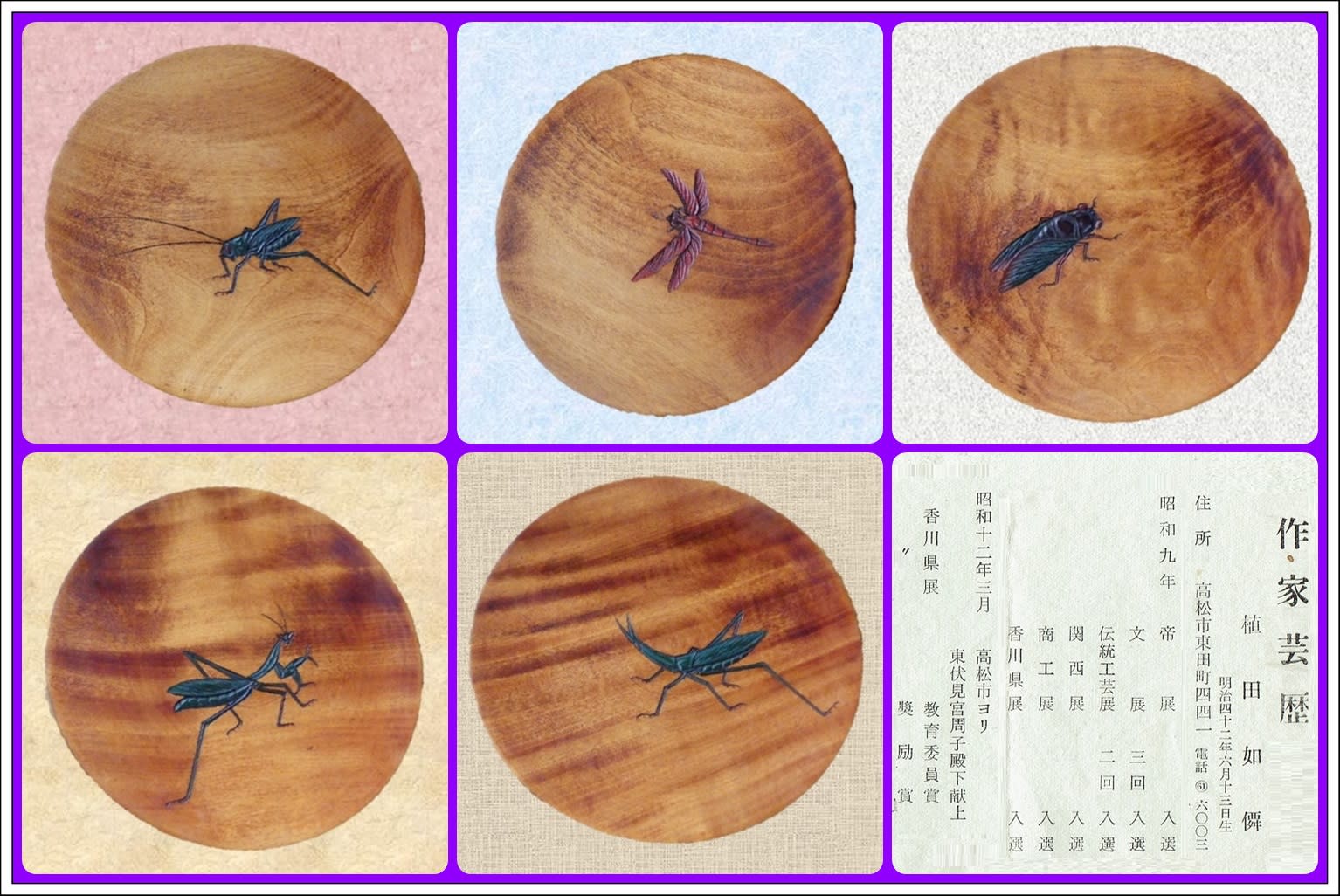

氏の略歴をEXCELでまとめて、画像化しました。

この詳細は Picasaウェブアルバムに登録しました。

(☆ クリックすると 略歴の詳細にリンクします。)

1949年から多度津中学で理科の教師をして、この頃から彫刻の勉強をし

1954年から善通寺市立東中学校の美術教師になりました。

私が多度津中学に入学した時には、もうおられなかったのですが

奥様と一緒の写真を見ると、音楽の先生だった人が奥様でした。

僕は絵描きになろうと思っていた。

僕は絵描きになろうと思っていた。

大学を出て理科の教師になったが、

やっぱり絵が好きだった。美術教室に行くと

美術の先生が粘土で女の子の顔を作っていて、

「こんな世界があるんだ」と衝撃を受け、

そこから彫刻を志した。

この美術の先生はいかにも芸術家といった風貌の記憶のある先生のことだったのでしょうか。

60年前の記憶ですから かなり曖昧ですが

私は図工も音楽も苦手だった生徒でしたので

なおさら思い出せません。

香川には僕を育ててくれるものがたくさんあり、近くに飯野山と高見島がある。

このほっこりした形が僕の彫刻の原点。讃岐の風景を大切にして、讃岐から作品を発表して行きたい。

先生のアトリエは町の西の白方で、特徴のある塀が印象にあり、今回 GoogleマップのEarthとストリートビューで見つけて、切り取ってPhotoscapeで編集しました。

Googleマップを貼りつけてみます。

Googleマップを貼りつけてみます。

インターネットで「速水史郎」画像を検索すると

インターネットで「速水史郎」画像を検索すると

多くの作品が見つけられました。

その画像に関するブログなどの記事も とても

参考になり 作品の作られた年や題名、設置場所

を知ることが出来ました。

その作品の画像をパソコンに取り込み、

Picasa ウェブアルバムに登録しました。

(☆クリックすると Picasa ウェブアルバムにリンクします。)

2011年に行われた展覧会の様子の動画も 登録しました。

多度津町にある作品についても 知りませんでした。丸亀・琴平・高松など県内の作品も見ていません。これから機会を作って見たいと思います。

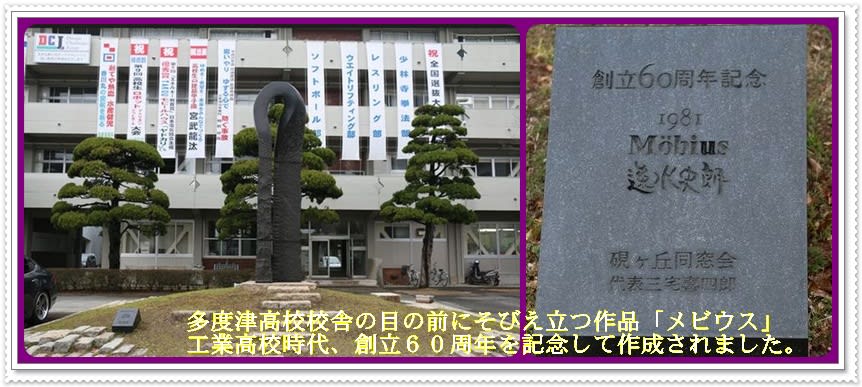

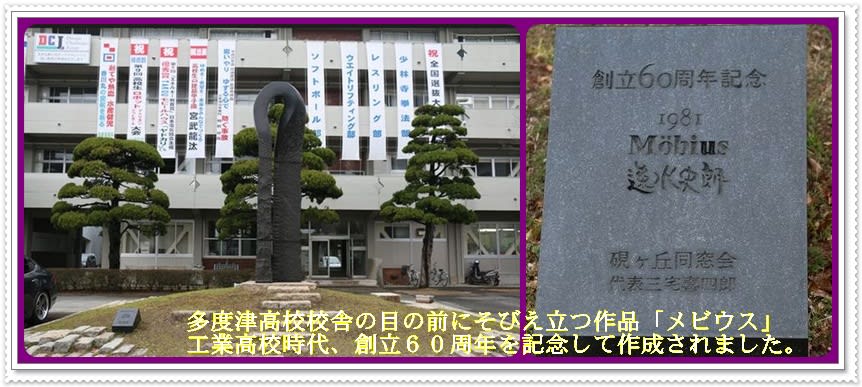

速水さんは私の母校 多度津工業高校の機械科を昭和20年に卒業されたことを知りました。

現在は多度津高校となっていますが、

その60周年の記念に校舎前に「メビウス」という作品を作っています。

多度津町の中央を流れる桜川にかかる「ごくらく橋」に飾られている作品で、

「阿吽の呼吸」を表しているとのことです。

右の地図は多度津町の全体がわかり、中央付近に 「ごくらく橋」という文字が見えます。

昔 桃陵公園の下を琴平参宮電鉄が走っていた時のトンネルが、きれいになっています。

その入り口のデザインも速水さんで、右の画像は以前のブログで多度津町を紹介した時のものです。

桃山隧道の出入り口のデザインは、太陽と月と桜にイメージで

す。桃陵公園の桜は有名で、4月の桜まつりが楽しみです。

香川県桃山隧道の出入り口のデザインは、太陽と月と桜にイメージです。

桃陵公園の桜は有名で、4月の桜まつりが楽しみです。内に設置されている作品も見つけました。

左の画像は JR琴平駅前に作られた作品

左の画像は JR琴平駅前に作られた作品

「こんぴらふねふね」

下の画像は JR丸亀駅のバス停ちかくにある作品

「ふれあい」です。

屋島の家から志度の畑に行く途中に、香川県立保健医療大学があり、バイクで通るときに見かけるので一度スマホで撮ったことがあるのですが、速水史郎作の「人」とは知りませんでした。

Googleのストリートビューから切り取った写真と、インターネットで

見つけた写真をPhotoscapeで編集しました。

日本のあちこちに速水さんの作品があります。

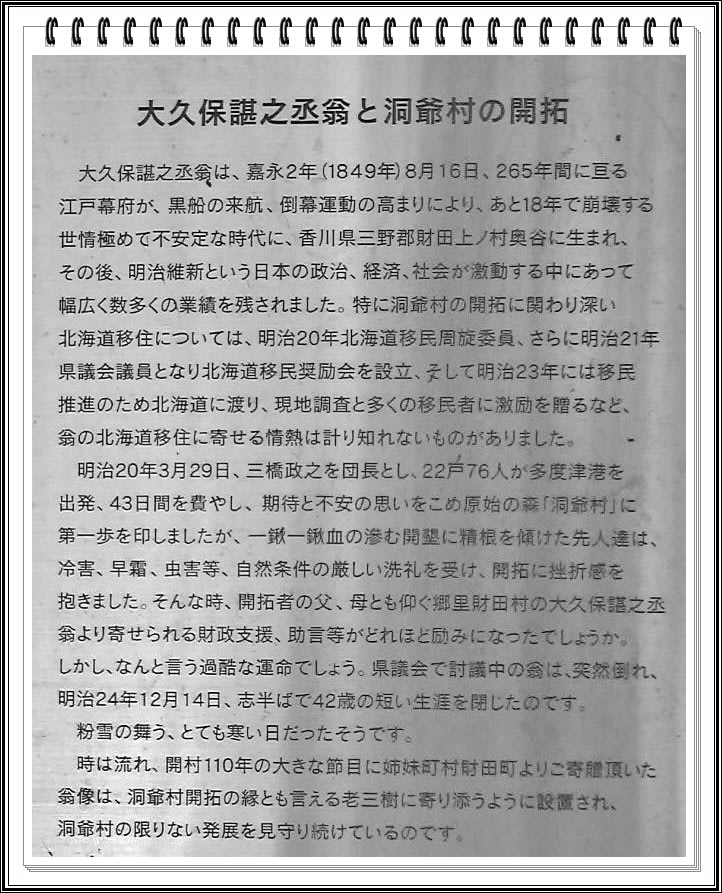

洞爺湖にある作品「Sun-TOYA讃洞爺」

洞爺湖にある作品「Sun-TOYA讃洞爺」

です。

題名の「讃」には洞爺開拓をされた讃岐出身の方々への思いが込められているとのことです。

2015-1-29のブログ香川県(讃岐)の偉人 「明治期の政治家」大久保 之丞

で財田村出身の大久保という人が洞爺村開拓の支援をして湖畔には銅像が建てられています。

1993年に始まった「洞爺村国際彫刻ビエンナーレ」は2007年の第8回まで行われ、

速水さんは毎年 参加しました。

ビエンナーレとはイタリア語で「二年に一度開催される国際的美術展」のことで、

姪の卒業作品が「札幌ビエンナーレ」に入賞した時にビエンナーレという言葉をしりました。

インターネットで見つけた日本各地の速水史郎さんの作品を Photoscape で編集しました。

Picasaウェブアルバムに登録しました。

速水史郎氏の略歴

1927, 香川県多度津町に生まれる。

1945, 多度津工業高校機械科を卒業

1949, 徳島大学工学部機械工学科を卒業 多度津中学校の理科教師となる。この頃から彫刻の勉強を始めた。

1954,善通寺市立東中学校の美術教師となり、1957年からコンクリートによる半具象の作品を制作し、二紀会などに出品。

1964,宮武画廊で初個展以来、日本各地の現代美術展に参加する。

1968,ギャラリー新宿の個展で、最初の瓦の作品〈おばけ〉240点を発表。

1969, 第1回現代国際彫刻展(箱根彫刻の森美術館)

1970 ,今日の作家展(横浜市民ギャラリー)

1973, 第1回彫刻の森美術館大賞展で優秀賞

1974, 第4回神戸須磨離宮公園現代彫刻展で神戸須磨離宮公園賞 以後10回まで出品し毎回受賞

1975, 第2回ブダペスト国際彫刻ビエンナーレ

1977,第7回現代日本彫刻展で宇部市野外彫刻美術館賞 8回で群馬県立近代美術館賞、11回で京都国立近代美術館賞

1981, 第1回びわこ現代彫刻展で優秀賞 第2回へンリー・ムア大賞展で優秀賞、

3回で美ヶ原高原美術館賞。日本近代彫刻の展開(神奈川県立近代美術館)

1984, 現代国際彫刻シンポジウム-びわこ現代彫刻展

1985 ,速水史朗展(香川県文化会館)

1986 ,高松野外彫刻展 1987 丹沢野外彫刻展で優秀賞 倉敷まちかどの彫刻展 第15回長野市野外彫刻賞 四国新聞文化賞

1988 ,瀬戸大橋架橋記念野外彫刻展

1989 ,第1回横浜彫刻展で横浜市長賞 抽象彫刻の旗手たち(福島県立美術館)

1991 ,香川県文化功労者

1993 ,洞爺村国際彫刻ビエンナーレ 平成5年から8回まで行われた。

1996 ,紫綬褒章

1997,おおらかな大地・速水史朗展(高松市美術館他)

1999 ,仙台市彫刻のあるまちづくり事業

2000, 国際芸術文化受賞(日本文化振興会)

2001 ,招聘作家として滋賀県立陶芸の森にて制作。

2002 ,世界恒久平和記念、日米秀作ポスター展で平和美術貢献賞を受賞。

2003 ,速水史郎展 猪熊弦一郎現代美術館、丸亀 速水史郎の側面展 ギャラリーアルテ、丸亀

2005 ,よんでん芸術文化賞、旭日小綬章

2009,洞爺村国際彫刻ビエンナーレの特別展