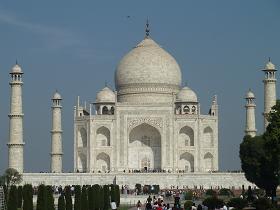

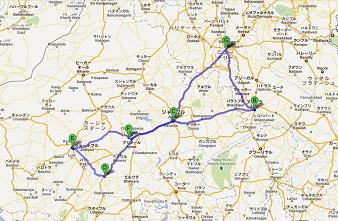

デリー(地点G)よりアグラ(地点B)へ移動(地図をクリックすると拡大します)。インドが誇る世界遺産、タージ・マハルへ通算4度目の訪問をしました。

タージ・マハルは、ムガル帝国第5代皇帝シャージャ・ハーン(在位1628年~1658年)が39歳で死去した愛妃ムムターズ・マハルのため、1632年から22年の歳月をかけて完成させた、総大理石の霊廟です。これからも度々登場しますが、インドでマハルというと「宮殿」を意味しますが、タージ・マハルの名前の由来は、宮殿ではなく妃の称号であるムムターズ・マハルから変化したと言われています。

タージ・マハル

何度訪れても、その規模、その壮麗さには圧倒されます。

2万人もの職人(今でもその9代目の子孫が廟のまわりで国の保護の下による土産物屋を営んでいます)を動員して造られたという、タージ・マハル。正面の門からして壮大なものです。門の上の小さなドームは前後合わせて22個あります。これは、タージ・マハルが竣工までに要した年数を表しているといわれていますが、個人的には疑わしく思います。恐らく後代のこじつけでしょう。

1650年頃の世界(地図をクリックすると拡大します:「世界歴史地図」より)。

門をくぐると正面にタージ・マハル、左手にマスジドと呼ばれるモスク、右手にミフマーン・カーナーとよばれるゲストハウスがあります。これらは左右対称に見えるように作られているため、一見するとどっちがどちらだか分かりません。

写真に写っている人と比べれば、タージ・マハルの壮大さがお分かりになると思います。タージ・マハルの周りには4本の塔(ミナレット)が立っています。しかし、よく見るとやや外側に傾いています。現地のガイド曰く、これらはサイクロンや地震などの災害の際、塔が内側に倒れないよう、あえてやや外側に傾けて造ったのだそうですが、本当でしょうか?僕は建築の素人ですが、最初からわざと傾けて造ったりなどしたら、かえって倒壊の危険を増すことになると思うのですが。

タージ・マハルの正面入口。入口の周りにはコーランを図案化した模様が描かれています。これは下から見上げた時、平行に見えるよう、実際には上に行くほど幅が広くなっているのだそうです。この先に、ムムターズ・マハルとシャージャ・ハーンが眠る墓があるのですが、中は撮影禁止となっています。

タージ・マハルの多くは継ぎ目のない大理石に彫刻を浮き彫りにしたり、透かし彫りにしたりしています。回りの唐草模様も大理石を彫り、そこに貴石を埋め込んで造るという手の込んだものです。貴石は遠く中国、スリランカ、アラビア、アフガニスタン、トルコなどから取り寄せられました。イギリスによって多くの金銀財宝が持ち去られた後とはいえ、ムガル帝国最盛期の力の大きさを感じさせます。

タージ・マハルの角の柱。一見すると、星型に彫刻された柱のように見えます。

ところがこれは、柱にギザギザの模様を描くことによる目の錯覚を利用したものなのですね。さすが幾何学的なイスラム建築です。

景色が全く左右対称に見える地点。

そこからデリーまで続くヤムナー川を挟んだ対岸。シャージャ・ハーンはタージ・マハルの竣工後、ここに総黒大理石の自分の霊廟を造るつもりだったと言われています。しかし、それはシャージャ・ハーンが息子のアウラングゼーブ(在位1658年~1707年)のクーデターに遭い、退位させられたことによって実現しませんでした。

タージ・マハルから臨むアグラ城砦。ここに幽閉されたシャージャ・ハーンは、タージ・マハルを眺めながら1667年に世を去りました。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

ブログをご覧いただいたすべての皆様に感謝を込めて。

よろしければクリックおねがいします!

↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます