さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れていたが、気圧の谷の接近で夕方から雲が広がり、夜遅くには雨の降る所があるらしい。気温は今期最低の2度から11土、湿度は78%から62%、風は2mから3mの南南東の風が少しばかり。明日の21日は、気圧の谷の通過や湿った空気の影響で雲が広がり、朝にかけて雨が降る見込みらしい。

今日は、孫のなぎちゃんのテニスの試合があるというので、またも5時起きの6時20分出発。まだ、あたりは真っ暗・・・。7時に屋島に着いて、そこから、高松市牟礼町にある「牟礼中央公園運動センター」へ。

今朝はそのあたりが白い・・・と思えば、大霜の朝になっていた。

8時前になると、みんな、続々とやってきたので、私はお役目解放。帰りはお母さんがお迎えに来るというので、さぁ、今日はどこに向かって走ろうか・・と、思案して。

それでは、三本松メガネのカワイ店長ブログにあった、「塩江町立安原小学校戸石分校」に行ってみようと考えて、まずは、「柏原渓谷」から入ろうと考えた。

柏原渓谷は綾歌郡綾川町枌所東という山の奥にある。夏場は家族連れで賑わう場所だが、いかんせん、道路幅が狭い。対向車に二度会ったが、しばらくバックしてもらって、ようやく対向できたというヒヤヒヤものの田舎道である。

夏にはいい所だが、冬場はどうにも・・・。山の樹木や電線についた霜が朝日に溶けて、雨のように降ってくる山道をくねくねと進むと・・・。

こういう学校跡が見えてきたが、ここにはフェンスがないから、ここじゃない。でも、まぁ、ついでだからと、ここにも寄ってみた。

これは、まさしく学校の跡らしい・・。

跳び箱とか掛け図とかも見える。ここは、「綾上町立枌所(そぎしょ)小学校柏原分校」で、昭和23年に開校し、昭和63年に廃校となった。

手洗い場・・・である。この真ん前に、マウンテンドームというキャンプ施設がある。今の時期には誰もいなかった。あぶない目をしてまでやってきたのに、肝心の「戸石地区」に入る道を見過ごしてしまって、戸石分校にはたどり着けなかった。それじゃ、ダメじゃん、春風亭昇太。

で、お昼からは、ここに行った。東かがわ市引田にある「翼山温泉」である。東かがわ市の温泉施設は、「株式会社創裕」という会社が運営している。そういうこともあってか、ここの料金は400円である。

お風呂はこういう感じである。

ここが休憩室で、マッサージ器もあって、今日も肩や背中をマッサージした。ま、気分なおしみたいなものだろうか。

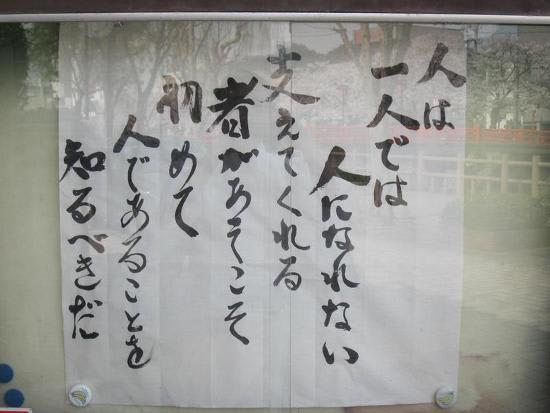

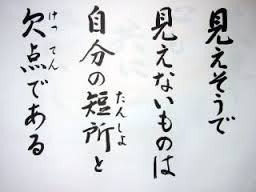

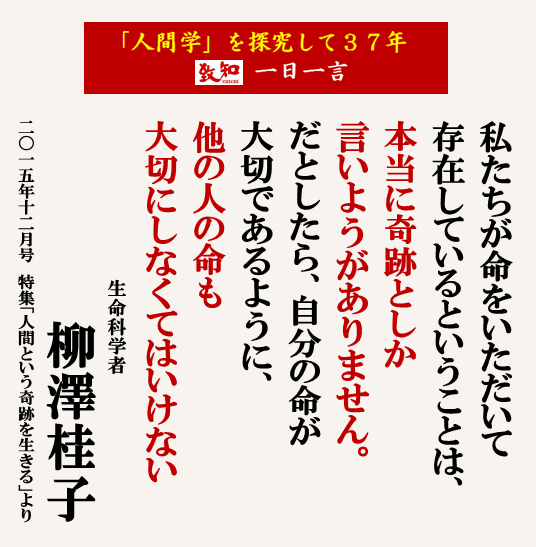

今日の掲示板はこれ。「私たちが命をいただいて存在しているということは、本当に奇跡としか言いようがありません。だとしたら、自分の命が大切であるように、他の人の命も大切にしなくてはいけない」という柳沢桂子さんのことばから。「人間のDNAをいじって、人受戒量をしようなどというようなことは人としての正義に反するし、ましてや戦争などとんでもないことです。私自身、10年以上闘病生活を続けてきて、さまざまな困難を乗り越える中で、奇跡的なこの命の大切さを感じてきました。また、それは病気が私に示してくれた大切な教えなのだとも思っています。」「人間という奇跡を生きる」より。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。