さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れていたが、湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っている所がある見込みらしい。気温は25度から33度、湿度は88%から66%、風は4mから6mの南南東の風がやや強かった。昨日には関東甲信地方が、今日には中国・近畿・東海が梅雨明けしたらしいが、九州南部と四国がお預けを食っているみたい。明日の21日は、高気圧に覆われて概ね晴れるらしい。

朝方は湿度も低く気温も高くなくて、さわやかな夏の朝になった。まるで、子供の頃の夏休みの朝を思い出して懐かしくなった。しかしのかかし、朝の4時過ぎから、「カナカナカナ・・・」というヒグラシの音はどうにかならないか。あの声は、夏休みの終わりを告げるもの悲しい鳴き声だったのに・・・。

ともかく、夏らしい朝になったので、「暑中お見舞い申し上げます」のご挨拶をば。その、朝の涼しい間にと、今日はここにやってきた。

香川県中部、仲多度郡まんのう町にある「満濃池」である。この池は、日本最大の灌漑用のため池で、空海さんが改修したとも言われる池で、周囲約20km、貯水量1,540万tである。先日の台風の影響か、満水状態になっている。

でも、ここの池の水が、遠く瀬戸内海の海底を通って、しわく広島のわが家にまで届いている・・・というのは夢のような話で、讃岐各地が水不足で断水だの給水制限だのと大騒ぎになっても、島の家で水道が使えなかった・・・というのは一度も無い。全く、ありがたい、この池のおかげである。

この池の水門は閉じられているようで、わずかしか放流されていないが、この茶色い水はどこから流れてきているものだろうか。周囲の谷水が流されているのだろうか。

アイスクリームだかアイスクリーン売りだかのおじさんはヒマそうに昼寝をしている。

ものはついでだからと、旧仲南町帆の山地区のひまわり畑に行ってみた。先日の台風で、これ、この通り・・・。

全てのひまわりが倒れてしまっている姿は哀れを誘う・・・。

本来ならば、このようになっている筈なのに・・・。おかげで先日の「ひまわりまつり」は中止になってしまったのだとか。この状態では仕方が無いというものだ。

さて、今日は「海の日」という休日になっていて、世の中は三連休になっているらしい。私も会社員の頃には大喜びでこの日を待ったものだった。ただ、あの頃は、単に「7月20日」が海の日という休日だけであったように思う。

海の日はもともと、『海の記念日』という民間の記念日であった。この海の記念日というのは明治天皇が明治9年に船によって東北地方をご巡幸(天皇が各地を回られること)された事に由来したもの。それまで軍艦によるご巡幸はあったのだが、軍艦以外の船にお乗りになるのはこの時が初めてで、蒸気船である『明治丸』で海をお渡りになって、7月20日に横浜港にご帰着された。そのことから昭和16年、この日を記念して『海の記念日』としたのだという。ちなみにこの明治丸は、灯台の点検などを行なうための船として日本政府がイギリスに発注したもので、現在でも東京海洋大学に保存されているそうである。

ところが、この海の記念日は当初は一般市民にはあまり知られておらず、海の仕事に従事する人々の間で行事が行なわれるぐらいのものでしかなかったらしい。しかし、そういった海運関係者による海の記念日を国民の祝日にしようとする運動や、そして何よりも皇室を由来にしたものであったことが理由で、1996年に『海の日』として国民の祝日に制定される事になったのである。その趣旨は「海の恩恵に感謝し、海洋国家日本の繁栄を祝う」というものであった。

この海の日は制定された1996年から2002年までは、定められた本来の日付である7月20日に祝われていた。ところが、2003年からは『ハッピーマンデー』という訳の分らない制度のため、海の日は7月の第3月曜日となってしまったのである。本当は、三連休になって大喜びしたのが本音ではあったのだけれど。

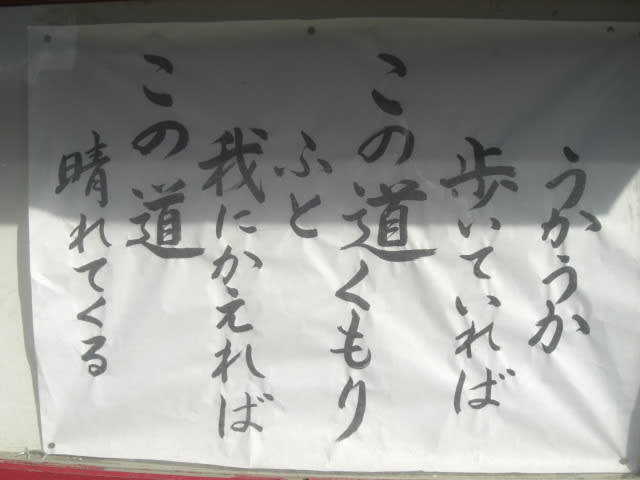

今日の掲示板はこれ。「今日の成果は、過去の努力の成果であり、未来はこれからの努力で決まる。」という稲森和夫氏の言葉からである。今やっていることの結果が、何ヵ月後、何年後に表れてくる。未来を自分の描いたようにしたいと思うのなら、今そのための種まきや行動をしていなくてはいけない。過去の教訓を未来に生かしていきたいものである。そうは言いつつも、「今日の成果は過去の怠惰の結果であり、明日はいつも通りの怠惰で決まる」という結果になりそうな気がしてならない。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。

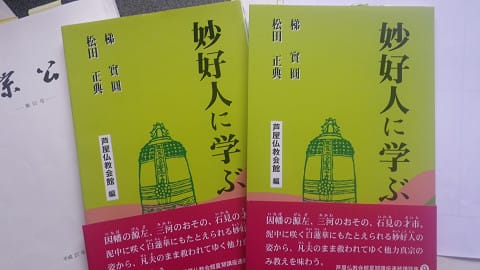

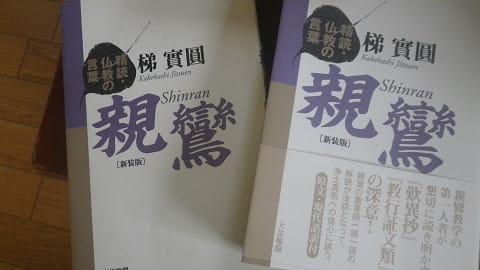

そして今回は、ただ言葉を額に入れて飾るだけじゃなく、なんというか・・・

そして今回は、ただ言葉を額に入れて飾るだけじゃなく、なんというか・・・

。この作品展は明日10日から21日まで、徳島県板野郡板野町羅漢字前田18-1のギャラリーカフェ・ブリッサにて開催されております。15・16日は定休日ですが10時から18時まで営業しておりますので、是非ぜひ足をお運びくださいね。

。この作品展は明日10日から21日まで、徳島県板野郡板野町羅漢字前田18-1のギャラリーカフェ・ブリッサにて開催されております。15・16日は定休日ですが10時から18時まで営業しておりますので、是非ぜひ足をお運びくださいね。 」と、「おじゅっさんの日々」というブログには書いてある。

」と、「おじゅっさんの日々」というブログには書いてある。