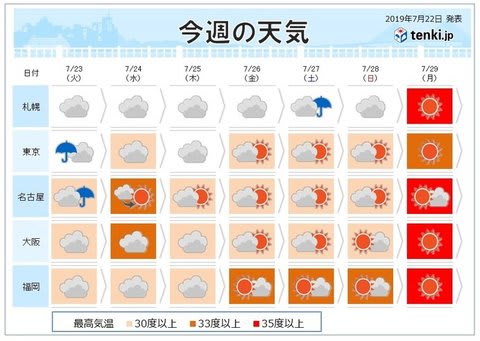

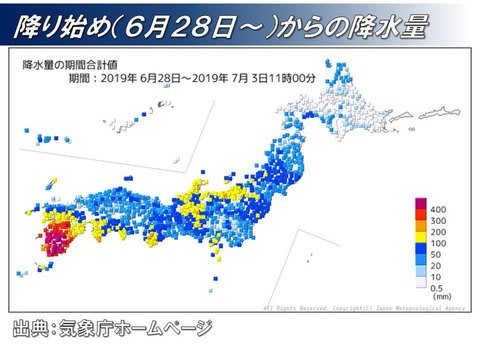

さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れていた。気温は25度から31.5度、湿度は88%から70%、風は0mから2mの東北東の風が少しばかり。昨夜も熱帯夜でドライモードで寝ていた。明日の9日の香川県は、引き続き高気圧に覆われて晴れるが、大気の状態が不安定となるため、夕方は雨の降る所がある見込みらしい。

118/58/64 36.4c-96% 64.6Kg 1005hPa,25c,86% 体調に変化は無い。

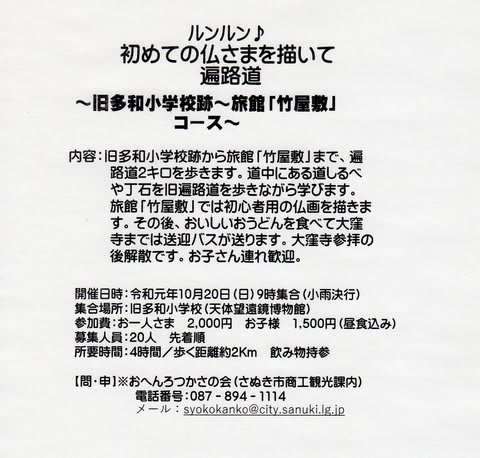

さて、昨日の観光ガイドの大窪寺班が秋に行うイベントのPR広告がまだ届いていないと叱られた一件。会長からさらに、私の所にはチラシ用の原稿しか届いていないが、どうする気かと追い打ちのメールが来た。会長に原稿を送ったのだから会長がやるべしと返事をしたが・・・。どうにも朝方の夢見が怖い・・・。

そこで5時起きで、パワーポイントを開いてカタカタと原稿を打った。ものの30分もは必要ない。それを、そのままメールに添付したが、どうにもこうにも送れない。そこで、pdfファイルに変換して、さぬき市観光課と会長宛に送信しておいた。今度は間違いなく送信しておいた。

朝方はけだるかったが、今日は第二木曜日。空き缶の回収日である。これを忘れると大変なことになる。一回では運びきれなくて二回になった。

迷犬ごんは、「遊んでよ~」「散歩に行こうよ~」と喉をくんくんと言わせるが、それどころではない。

最近、私の皮膚が弱くなったのと、血液サラサラ錠を飲んでいるせいもあって、そのあたりが真っ赤に染まる。腕や足や顔から血液がにじみ出るらしく、枕からシーツからパジャマから・・と。それらを早くに洗わないと取れなくなってしまう。そういうわけでお天気のいい日はお洗濯。

それに、昨日、バタバタとしたせいか、メガネがない。たくさんあっても、これらは老眼鏡。車の運転にはまだまだ近視用のメガネが必要。そのメガネが見えない。昨日、民児協の定例会では外したのを記憶しているし、写真にも写っている。その後がわからない。

メガネがないと車には乗れない。そこで午前中はお勉強することにした。

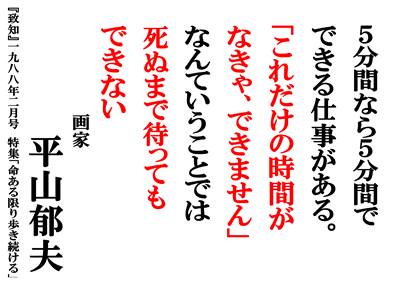

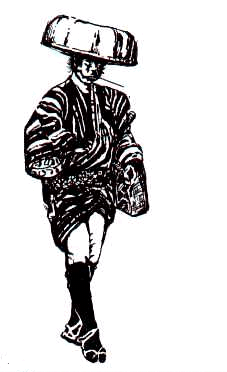

こういう本ならば老眼鏡で読めるし、「ハズキルーペ」でも読める。読むと行っても、「笈摺・白衣」に関することがらだけ。今はそれだけ。

こういう人たちが、室町時代からいたらしいという。でも、江戸時代後半の「真念」さんや「澄禅」さんらは、こういう衣装には全く触れていない。ということは、それまでに廃れてしまったということなのか。江戸時代から明治大正に至るまでのお遍路さんの姿に、こういう「笈摺」は見られない。

これは、はてさて?四国八十八ヵ所としながら、「四国二十一度」とは、これいかに。

「今日のお昼はおそうめんよ~」と言うていたので、冷やし中華風のそうめんにしてみた。いつもは、ダイエット風に、半分だけにして、あとは「迷犬ごん」用に残すのだが、今日はおいしかったのか、完食してしまって「ごん用」のご飯はない。

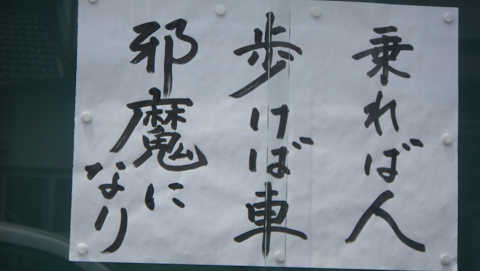

今日の掲示板はこれ。「あるがままに生きる ないがままに生きる」という荒了寛さんのカレンダーの中のことばから。全てのものは、ああしよう、こうしようという主体性をもって生まれて来たわけではなく、「自然に」生まれて来たのである。全ての対象は自分も含めて観察するべき対象というよりも観察されるべき対象と言えるかもしれない。観察できる主体はどこにもない。あると思っているだけである。日本人は自然にまかせて、 あるいは自然と同化してあるがままに生きるということを脈々と実行してきたのではないだろうか。また日本文化に大きな影響を与えた仏教の縁起説では(物事の発生と展開)において、全てのモノに「自性がない」ということがある。そんな難しいことを言わなくても、あるだけの食材で生きる。なければないで、なんとか食べて生きるのである。今の現代に於いては、なかなかに、こういう生き方は難しいのだが、要するに「財布の中身と生き方」とは関係するように思う。財布の中に余裕があれば、「あるがままに生きられる」し、財布の中身がさみしくなれば、「ないがままに生きる」しかない。わが家の今月もまた、「ないがままに生きて行くしかない」のである。

じゃぁ、また、明日、会えたら、いいね。