今週の天気は余り芳しくない。唯一、晴れ予報の出た二日は生憎の事に午後には

毎月の定期健診予定が入っているので時間の掛からない「上州富岡花めぐり」に

出かけた。狙いは毎年恒例の翁草だが今年はどうやら開花が早かったようなので

又もや時期外れかなと危惧しながら。

R-18・r-10・R-254と乗り継いで上信電鉄南蛇井(ナンジャイ)駅に向かう。比佐理橋北信号で

右折し「南蛇井」で再び右折してr-46(富岡・神流線)で北への一本道で線路手前の小さな駅。

この駅の使われなくなった線路上に翁草が沢山ある。かって、と云っても十数年前に駅舎に

置いてあった株から種子が線路上に飛んで根付いたものと言う。日当たり・水捌けが

丁度この絶滅危惧種の生育に適合していたらしい。

駅前に駐車して中に入ると時間的に無人駅の筈なのに駅員が居て入場券180円也を徴収され

おまけに「本社の指示により今年から線路内に入ることが禁止になったので撮影は

ホーム上から望遠で」と冷たいご託宣。爺イは望遠など持って居ないし使用している

古いデジカメの倍率は頑張っても四倍なので万事休す。駅員が引っ込むのを待ったが

何しろ一日の乗客が100人程度の小駅で一時間に上下各一本しか運行しないから

暇らしくて後ろに立って立ち去らない。で、駄目を承知で遠距離で何枚か。

花は矢張り時期を過ぎていて元気なく、中には既にヒゲが出ている株もあった。

公称ではこの場所に二千株(9.31)。

万葉集でこの翁草を詠んだものを探したら東歌・相聞歌の中にたった一首だけ見つけた。

巻14の3508 詠み人知らずだがこの時代には翁草は「ねっこ草」と呼ばれていたらしい。

「芝付乃 御宇良佐伎奈流 根都古具佐 安比見受安良婆 安礼古非米夜母」

「しばつきの みうらさきなる ねつこぐさ あひみずあらば あれこひめやも」

序に目に留まったものを何首か。

歳重ね 山路に会いし 翁草 高梁百山(千葉県松戸市)

オキナグサ 幻となり 咲きかほる ゆかしき花ぞ 尊くあるかな 上野義忠(東京都)

幻の 野草となりし 翁草 うぶ毛に赤き 鐘花の咲く 尾辻文弘(福岡県福間町)

やまあいの 静かな里に 春の日を あびて咲きおり まぼろしの花 上野ツル(鹿児島市)

綿毛つけ 紅く燃えたる 日も過ぎて 銀毛ゆるる おきな草かな 川窪フサエ(伊佐市)

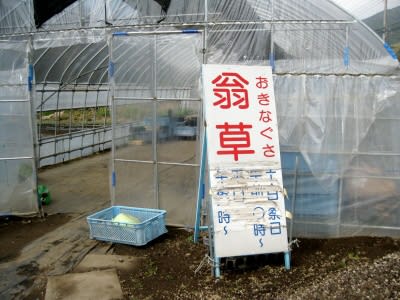

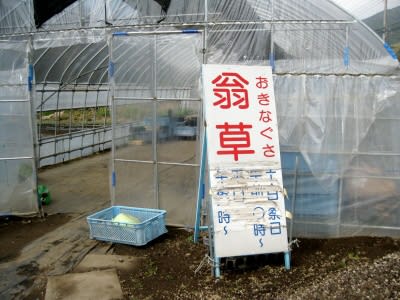

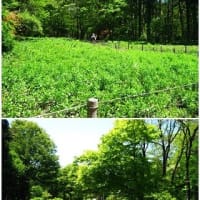

南蛇井駅の東側の道を北上して約3K離れた富岡市の原地区に向かう。ここには昨年の四月の

朝日新聞に紹介された「日本翁草育成所」があるので。

途中の古い看板に「富沢農園」と書かれていたので左折の細道へ入り到着。

生憎の事に誰も居ないので勝手に見学。

但し、担当者不在のため喧伝されていた来訪者には一株進呈は成立しなくて残念(9.47)。

畑地に多くの苗が育成中。新聞報道をそのまま引用すれば

「地元の富沢氏が庭先に根付いていた株を育てていた頃、絶滅危惧種であることを知り

増殖を計画したのが今から20年前、今までに三万株を育てたという。この活動に協力したのが

上信電鉄労組、2001年に神成山ハイキングコースを整備したとき富沢氏から提供された

二千株を植えたとされる。線路に広がっている翁草もこの頃、駅舎に置かれていた株から

種子が線路付近に多数飛んで根付いたもの」

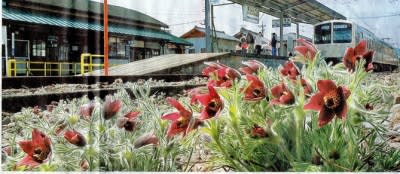

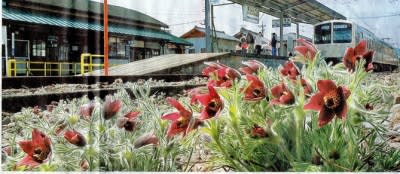

その朝日新聞の記事に添えられた駅構内の様子の写真。

再び南に戻って今度は神成山に向かう。9連峰の西端の吾妻山321.8mの東鞍部に植栽地があるから。

新堀地区の「愛郷新堀トイレ」の近くに路傍駐車。目の前の民家の石垣に一株見えて期待は大。

登山口に繋がる目印の「大サボテンの家」手前を右折して登りに入る(10.07)。

ここから山頂までの水平直線距離は僅かに260m位だが標高差は100m在るので可なりの急登。

途中で振り返ると西に尖塔の様な鍬柄岳が見える。この頃は握力・腕力が衰えているので

この山には久しく登っていない。

途中の華やかな色が目を楽しませる。

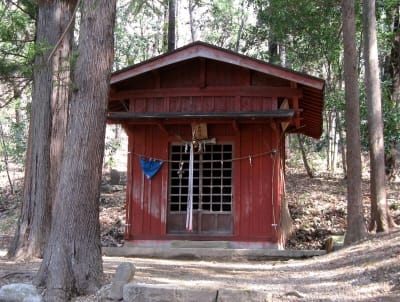

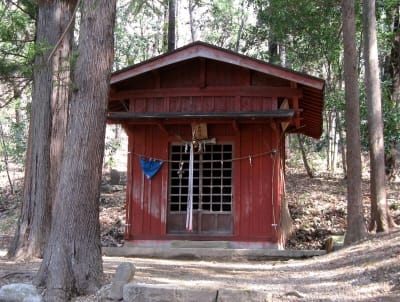

新堀神社前を通過して本格山道。この神社はどうゆう訳だか国土院地形図に記載がない。

吾妻山一段目、鳥居跡を過ぎて四基の石宮のある吾妻山頂上321.8m。ハイカー多数。

南側が開いていてツツジ越しにのどかな田園風景。

直ぐに東に向かって急降、目指す鞍部では写真を撮りに来たらしい数人から「花は駄目」

と教えられた。近づくと成るほど、株の存在もはっきりしない位で花時期は終わっていた。

それでも探し回って残り滓の様なのを数枚。ヒゲも確認できる(10.31)。

ここで翁草は諦めて桜の名所巡りに切り替え。R-254に戻って東進、神農原信号を左折して

宮崎公園に到着。

ここは1887年に宮崎の富豪 鈴木城作氏が、主にツツジ・モミジ・桜と各種銘木を収集植樹し、

巨石の配置がなされ、現在の庭園の基礎を造ったもので1955年に富岡市に移管されている。

駐車場はほぼ満杯、付近には100年を越えるかと思わせる桜の巨木(11.16)。

園内に一際目立つツツジ。葉がないからミツバツツジかな?

六角堂の「しののめ堂」を東から

同じく南から

南端の展望台付近

展望台から見た盛り上がるような見事な景観。

園内には随所に季節の花が咲きそろっている。

公園を辞して再びR-254を東進、一宮付近で左手の丘に満開の桜の列。貫前神社の参道の

桜並木だ。但し神社境内は巨木に囲まれているので桜はない。参道に車を乗り入れるために

北口に回った。参道は予想通り見事な眺めだが路傍駐車がずらっと並ぶ。

正面の大鳥居(12.08)。

総門前。

両側に約4mの唐銅製灯篭があるが1866年の建立で富岡市指定重要文化財。

近寄ってみると基礎部と竿部との間に建立の際の献納者の名がびっしりと彫られている。

その人数実に1544名で居住地・献納額まで細かく出ている。

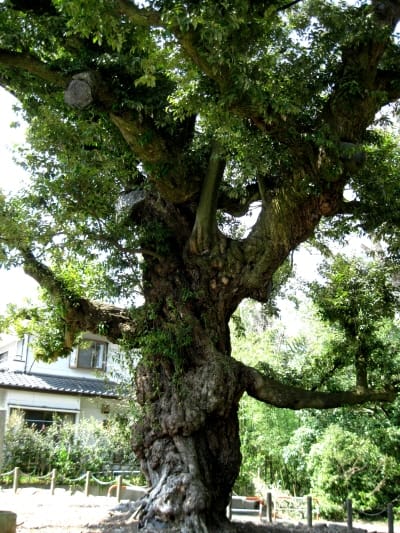

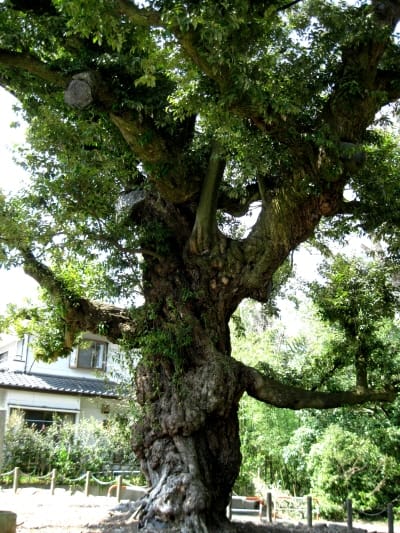

総門から中に入ると直ぐに境内の巨木・古木群を代表するようなイチョウの木と

「スダジイ」の木。スダジイとは? 一般で云う椎の木かな。

総門の石段上から見ると下に楼門。

そして本殿。

参道を下った低い位置に社殿があるのは全国的に珍しい構造らしい。本殿・拝殿・楼門は

1635年に3代将軍徳川家光の再建、5代将軍綱吉による大がかりな修理を経て今日に至って居るとか。

本殿・拝殿・楼門は国指定重要文化財と説明されている。

再び参道に戻ると南に大きな塊のように桜が密集した台地が見える。これは富岡の桜名所と

云われる「一峰公園」。山を下りてR-254を突っ切って七日市地区の公園へ。桜は100本とか。

ここも路傍駐車だらけで混雑してはいるが桜は見事(12.36-12.56)。

これで富岡花めぐりを切り上げて検診予約の病院に直行。結果は「長生きしますよ」と

云われて得意先への医師のリップサービス?と疑心暗鬼で帰宅。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

毎月の定期健診予定が入っているので時間の掛からない「上州富岡花めぐり」に

出かけた。狙いは毎年恒例の翁草だが今年はどうやら開花が早かったようなので

又もや時期外れかなと危惧しながら。

R-18・r-10・R-254と乗り継いで上信電鉄南蛇井(ナンジャイ)駅に向かう。比佐理橋北信号で

右折し「南蛇井」で再び右折してr-46(富岡・神流線)で北への一本道で線路手前の小さな駅。

この駅の使われなくなった線路上に翁草が沢山ある。かって、と云っても十数年前に駅舎に

置いてあった株から種子が線路上に飛んで根付いたものと言う。日当たり・水捌けが

丁度この絶滅危惧種の生育に適合していたらしい。

駅前に駐車して中に入ると時間的に無人駅の筈なのに駅員が居て入場券180円也を徴収され

おまけに「本社の指示により今年から線路内に入ることが禁止になったので撮影は

ホーム上から望遠で」と冷たいご託宣。爺イは望遠など持って居ないし使用している

古いデジカメの倍率は頑張っても四倍なので万事休す。駅員が引っ込むのを待ったが

何しろ一日の乗客が100人程度の小駅で一時間に上下各一本しか運行しないから

暇らしくて後ろに立って立ち去らない。で、駄目を承知で遠距離で何枚か。

花は矢張り時期を過ぎていて元気なく、中には既にヒゲが出ている株もあった。

公称ではこの場所に二千株(9.31)。

万葉集でこの翁草を詠んだものを探したら東歌・相聞歌の中にたった一首だけ見つけた。

巻14の3508 詠み人知らずだがこの時代には翁草は「ねっこ草」と呼ばれていたらしい。

「芝付乃 御宇良佐伎奈流 根都古具佐 安比見受安良婆 安礼古非米夜母」

「しばつきの みうらさきなる ねつこぐさ あひみずあらば あれこひめやも」

序に目に留まったものを何首か。

歳重ね 山路に会いし 翁草 高梁百山(千葉県松戸市)

オキナグサ 幻となり 咲きかほる ゆかしき花ぞ 尊くあるかな 上野義忠(東京都)

幻の 野草となりし 翁草 うぶ毛に赤き 鐘花の咲く 尾辻文弘(福岡県福間町)

やまあいの 静かな里に 春の日を あびて咲きおり まぼろしの花 上野ツル(鹿児島市)

綿毛つけ 紅く燃えたる 日も過ぎて 銀毛ゆるる おきな草かな 川窪フサエ(伊佐市)

南蛇井駅の東側の道を北上して約3K離れた富岡市の原地区に向かう。ここには昨年の四月の

朝日新聞に紹介された「日本翁草育成所」があるので。

途中の古い看板に「富沢農園」と書かれていたので左折の細道へ入り到着。

生憎の事に誰も居ないので勝手に見学。

但し、担当者不在のため喧伝されていた来訪者には一株進呈は成立しなくて残念(9.47)。

畑地に多くの苗が育成中。新聞報道をそのまま引用すれば

「地元の富沢氏が庭先に根付いていた株を育てていた頃、絶滅危惧種であることを知り

増殖を計画したのが今から20年前、今までに三万株を育てたという。この活動に協力したのが

上信電鉄労組、2001年に神成山ハイキングコースを整備したとき富沢氏から提供された

二千株を植えたとされる。線路に広がっている翁草もこの頃、駅舎に置かれていた株から

種子が線路付近に多数飛んで根付いたもの」

その朝日新聞の記事に添えられた駅構内の様子の写真。

再び南に戻って今度は神成山に向かう。9連峰の西端の吾妻山321.8mの東鞍部に植栽地があるから。

新堀地区の「愛郷新堀トイレ」の近くに路傍駐車。目の前の民家の石垣に一株見えて期待は大。

登山口に繋がる目印の「大サボテンの家」手前を右折して登りに入る(10.07)。

ここから山頂までの水平直線距離は僅かに260m位だが標高差は100m在るので可なりの急登。

途中で振り返ると西に尖塔の様な鍬柄岳が見える。この頃は握力・腕力が衰えているので

この山には久しく登っていない。

途中の華やかな色が目を楽しませる。

新堀神社前を通過して本格山道。この神社はどうゆう訳だか国土院地形図に記載がない。

吾妻山一段目、鳥居跡を過ぎて四基の石宮のある吾妻山頂上321.8m。ハイカー多数。

南側が開いていてツツジ越しにのどかな田園風景。

直ぐに東に向かって急降、目指す鞍部では写真を撮りに来たらしい数人から「花は駄目」

と教えられた。近づくと成るほど、株の存在もはっきりしない位で花時期は終わっていた。

それでも探し回って残り滓の様なのを数枚。ヒゲも確認できる(10.31)。

ここで翁草は諦めて桜の名所巡りに切り替え。R-254に戻って東進、神農原信号を左折して

宮崎公園に到着。

ここは1887年に宮崎の富豪 鈴木城作氏が、主にツツジ・モミジ・桜と各種銘木を収集植樹し、

巨石の配置がなされ、現在の庭園の基礎を造ったもので1955年に富岡市に移管されている。

駐車場はほぼ満杯、付近には100年を越えるかと思わせる桜の巨木(11.16)。

園内に一際目立つツツジ。葉がないからミツバツツジかな?

六角堂の「しののめ堂」を東から

同じく南から

南端の展望台付近

展望台から見た盛り上がるような見事な景観。

園内には随所に季節の花が咲きそろっている。

公園を辞して再びR-254を東進、一宮付近で左手の丘に満開の桜の列。貫前神社の参道の

桜並木だ。但し神社境内は巨木に囲まれているので桜はない。参道に車を乗り入れるために

北口に回った。参道は予想通り見事な眺めだが路傍駐車がずらっと並ぶ。

正面の大鳥居(12.08)。

総門前。

両側に約4mの唐銅製灯篭があるが1866年の建立で富岡市指定重要文化財。

近寄ってみると基礎部と竿部との間に建立の際の献納者の名がびっしりと彫られている。

その人数実に1544名で居住地・献納額まで細かく出ている。

総門から中に入ると直ぐに境内の巨木・古木群を代表するようなイチョウの木と

「スダジイ」の木。スダジイとは? 一般で云う椎の木かな。

総門の石段上から見ると下に楼門。

そして本殿。

参道を下った低い位置に社殿があるのは全国的に珍しい構造らしい。本殿・拝殿・楼門は

1635年に3代将軍徳川家光の再建、5代将軍綱吉による大がかりな修理を経て今日に至って居るとか。

本殿・拝殿・楼門は国指定重要文化財と説明されている。

再び参道に戻ると南に大きな塊のように桜が密集した台地が見える。これは富岡の桜名所と

云われる「一峰公園」。山を下りてR-254を突っ切って七日市地区の公園へ。桜は100本とか。

ここも路傍駐車だらけで混雑してはいるが桜は見事(12.36-12.56)。

これで富岡花めぐりを切り上げて検診予約の病院に直行。結果は「長生きしますよ」と

云われて得意先への医師のリップサービス?と疑心暗鬼で帰宅。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます