鐘撞山への執着(1)

「群馬移動通信」の大塚氏の「スノーハイク・榛名山」を読んだ。冬季の積雪の中、音羽山と鐘撞山へ登った記録である。この山は榛名・三峰山の下に位置するが余り人気が無く、群馬の山の登山記録にあるのはこの大塚さんの物だけである。榛名山麓の名の知れた山は既に数回づつ登り尽くしたので余り人の入らない山に狙いをつけている時で先日の天狗山・表口登山がその人気の無い山への登り始めであった。

通い馴れた県道126号を行き、駒寄を数キロ過ぎると左に釣堀がある。其処から間も無くで林道・南榛名線と東榛名線の集まる四つ角がある。ここを左に行けば天狗表口や種山登山口に行かれるし、12.5㌔で県道33号に出て榛名湖に繋がり、右に行くと5㌔で県道28号に通ずる。

四つ角の先200㍍で126号は大きく左に迂回するが、その迂回の頂点に北に向かう林道がある。杉林整備の作業道らしくいつもは入り口が鎖で閉鎖されているが施錠されている訳でもないので小型四輪駆動なら侵入可能である。地形図から見るとこの作業道は真っ直ぐ北に2.5㌔程延びており、途中の右側に鐘撞山行き止まりの先に音羽山が位置する。

12/3、作業道入り口に車を置いて様子を見に行った。道は「前の沢川」右岸沿いにダラダラ登りであるが0.5㌔ぐらいまでは舗装されていて、間も無く沢の左に続く林道が分かれる。大塚氏の記録ではこの辺りで右の斜面に取付いているが見たところ、とても取付けるような傾斜ではない。一通り見て回るため尚、直進する。

左は沢で右の斜面は整備中の杉林で至るところに目印テープや立て看板があるが、何れも登山用ではなく植林の区域マークらしい。植林の中へは作業道らしき踏み跡が何本もあるが、その内の一つに這い登ったが100㍍位で行き止まりなので引き返す。

途中の表示を気にしながら進むと鐘撞山らしき山の脇を通り越すが似たような山が面々と繋がっているので、もうどれが本命か分からなくなった。途中から未舗装の荒れ道となる林道は不思議にも幅は狭くならない。多分その昔は作業車が通った道であろう。50分で林道の行き止まりに着くが、そこはかなりの広場で斜め右に音羽山らしき山が巨大な姿を見せるが、どう見ても取付ける斜面ではない。広場の左手からは北に向かう踏み跡が2本あったので暫く辿ったら音羽には向かわずに左の963㍍の無名峰に向い尾根の上にクマ公がうろうろしていたのを見て慌てて下りてしまった。クマの目撃は甘楽の亀穴峠に続

いて二回目である。

今日はここまでと思って斜面を調べながら帰りに入ったが途中で、「箕郷町有林」の看板の脇に比較的大きな作業道が続いているのが見えた。時間はあったし駄目で元々と思い、リュックから多量の目印テープを出してポケットにねじ込んで林道に入った。案の定、踏み跡はぐんぐん上に行く。作業用のテープも多くて何か安心できる。暫く行くと踏み跡は薄くなり右に左に蛇行し始め、竹林に続いて藪に突入である。

進むか、撤退するか迷ったが下を見ると相当高度は上がっているし、上の樹間には微かながら尾根らしき隙間も見えるたので覚悟を決めて急登を進む。落ち葉の堆積が厚くて一歩一歩を確保し周りの雑木に掴まって体を引き上げていく。こうなったらもう上は見ない。ひたすら足元を確保しながら遮二無二登ってしまうしかない。尾根がはっきり見えてからはとてつもない急登となる。殆ど這いあがりの状態で進むと山の上に良くある岩隗に取り付けた。どう見てもここが最高点なので周囲を探すが頂上標識はおろか、三角点も標高点の柱石も無い。見渡すと南北にそれぞれ山が見える。どうやら鐘撞山の北、音羽山の南に位置する810Mの無名峰に登ってしまったらしい。仕方なく後日、鐘撞からの縦走で確か

めるため、岩隗をしっかりカメラに収めて下山した。元々確信があったわけでもないので負け惜しみでなく大して悔しくは無かったし、初めての突貫登山の成功の自信のほうが大きかった。

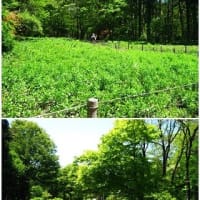

写真は900m無名峰からの音羽山。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

「群馬移動通信」の大塚氏の「スノーハイク・榛名山」を読んだ。冬季の積雪の中、音羽山と鐘撞山へ登った記録である。この山は榛名・三峰山の下に位置するが余り人気が無く、群馬の山の登山記録にあるのはこの大塚さんの物だけである。榛名山麓の名の知れた山は既に数回づつ登り尽くしたので余り人の入らない山に狙いをつけている時で先日の天狗山・表口登山がその人気の無い山への登り始めであった。

通い馴れた県道126号を行き、駒寄を数キロ過ぎると左に釣堀がある。其処から間も無くで林道・南榛名線と東榛名線の集まる四つ角がある。ここを左に行けば天狗表口や種山登山口に行かれるし、12.5㌔で県道33号に出て榛名湖に繋がり、右に行くと5㌔で県道28号に通ずる。

四つ角の先200㍍で126号は大きく左に迂回するが、その迂回の頂点に北に向かう林道がある。杉林整備の作業道らしくいつもは入り口が鎖で閉鎖されているが施錠されている訳でもないので小型四輪駆動なら侵入可能である。地形図から見るとこの作業道は真っ直ぐ北に2.5㌔程延びており、途中の右側に鐘撞山行き止まりの先に音羽山が位置する。

12/3、作業道入り口に車を置いて様子を見に行った。道は「前の沢川」右岸沿いにダラダラ登りであるが0.5㌔ぐらいまでは舗装されていて、間も無く沢の左に続く林道が分かれる。大塚氏の記録ではこの辺りで右の斜面に取付いているが見たところ、とても取付けるような傾斜ではない。一通り見て回るため尚、直進する。

左は沢で右の斜面は整備中の杉林で至るところに目印テープや立て看板があるが、何れも登山用ではなく植林の区域マークらしい。植林の中へは作業道らしき踏み跡が何本もあるが、その内の一つに這い登ったが100㍍位で行き止まりなので引き返す。

途中の表示を気にしながら進むと鐘撞山らしき山の脇を通り越すが似たような山が面々と繋がっているので、もうどれが本命か分からなくなった。途中から未舗装の荒れ道となる林道は不思議にも幅は狭くならない。多分その昔は作業車が通った道であろう。50分で林道の行き止まりに着くが、そこはかなりの広場で斜め右に音羽山らしき山が巨大な姿を見せるが、どう見ても取付ける斜面ではない。広場の左手からは北に向かう踏み跡が2本あったので暫く辿ったら音羽には向かわずに左の963㍍の無名峰に向い尾根の上にクマ公がうろうろしていたのを見て慌てて下りてしまった。クマの目撃は甘楽の亀穴峠に続

いて二回目である。

今日はここまでと思って斜面を調べながら帰りに入ったが途中で、「箕郷町有林」の看板の脇に比較的大きな作業道が続いているのが見えた。時間はあったし駄目で元々と思い、リュックから多量の目印テープを出してポケットにねじ込んで林道に入った。案の定、踏み跡はぐんぐん上に行く。作業用のテープも多くて何か安心できる。暫く行くと踏み跡は薄くなり右に左に蛇行し始め、竹林に続いて藪に突入である。

進むか、撤退するか迷ったが下を見ると相当高度は上がっているし、上の樹間には微かながら尾根らしき隙間も見えるたので覚悟を決めて急登を進む。落ち葉の堆積が厚くて一歩一歩を確保し周りの雑木に掴まって体を引き上げていく。こうなったらもう上は見ない。ひたすら足元を確保しながら遮二無二登ってしまうしかない。尾根がはっきり見えてからはとてつもない急登となる。殆ど這いあがりの状態で進むと山の上に良くある岩隗に取り付けた。どう見てもここが最高点なので周囲を探すが頂上標識はおろか、三角点も標高点の柱石も無い。見渡すと南北にそれぞれ山が見える。どうやら鐘撞山の北、音羽山の南に位置する810Mの無名峰に登ってしまったらしい。仕方なく後日、鐘撞からの縦走で確か

めるため、岩隗をしっかりカメラに収めて下山した。元々確信があったわけでもないので負け惜しみでなく大して悔しくは無かったし、初めての突貫登山の成功の自信のほうが大きかった。

写真は900m無名峰からの音羽山。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます