曇り空、気温は35度程度という状況を確認して今日も

榛名山へ。先日の高温多湿による撤退に懲りて

目標を前回の900m-1180mから今回は1090m-1363mと

標高を上げた。狙いは暫く訪れていない烏帽子ヶ岳。

この山は普通の人は鬢櫛山や榛名富士とのセットで

訪れるのが多いらしいが今回の爺イは分を弁えて

一山のピストン。

休日の喧騒が嘘だったように静かな榛名湖畔。

「ゆうすげ元湯」に駐車して出発。

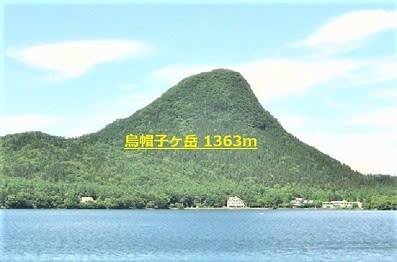

車道に出ると直ぐ目の前に烏帽子ヶ岳の巨体が

目に入る。この角度からは山名の由来になった

烏帽子の形は連想できない。

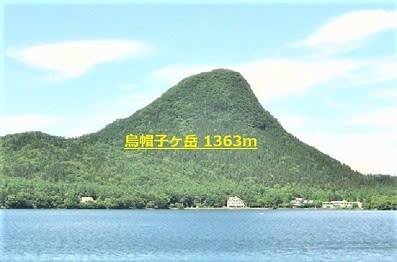

かって榛名湖南岸から撮ったこの形だと少しは

烏帽子の形に近い。

左に湾曲する車道を離れて直進すると登山口の道標。

直ぐに錆びついた鳥居が立つ。掲額を見ると

「加護丸稲荷大明神」

オット、脇に鳥居が一基泥まみれで倒れている。

その奥に又もや鳥居とキツネの小型陶器の詰まった社。

その背後から登山道が開ける。低山の何処にもみられる

樹間を縫う静かな道。セミの声も微かに聞こえる程度。

進路には様々な目印が見られる。時々ルートを外しそうな

所もあるから大いに助かる。

今のルートは尾根歩きではなく斜面登りに近いから

段々山らしい変貌を見せる。

斜面には水路化した溝が何本もあるが道は巧みに

土手を使って進む。

やや北西に進むとやがて前方に尾根らしきものが

出現し合流して北上。

鬢櫛と烏帽子の鞍部に相当する東西尾根が見えた。

尾根に着くと目の前に烏帽子への道標。出発点からの

比高は約115m、所要は27分位。

少し峠を北に歩くとこんな道標。地形図に破線は無いが

乗り越して尾根手繰りをすれば梓山に行ける。

一寸左には「鬢櫛山30分」の案内があるが爺イの

休み休みの足では一時間近くは掛かる。

一呼吸置いて東進して烏帽子に向かうが比高は約160m。

直ぐに二匹の狐の像が出迎えると傾斜がついてくる。

早い段階でロープが設置。両側は切れ落ちではないので

明らかに登山者用の補助ロープで頼りになる。

爺イの好まない丸太段が出てきたが上に行くに従って土砂で

段差が埋まり段を気にしなくても進めた。

突然、岩の道になり補助ロープと登山路は端に押し

付けられた。

右手を見ると斜面全体が岩だらけ。まるで岩の鎧を

纏った山だ。

中々手ごわいルートになって行く。

進路の真ん中に倒れこんだ倒木は切断されて道が

開いている。

前途の雰囲気が何となく頂上近しの感じ。何時の間にか

補助ロープが無い。

遠方の急斜面に鳥居が見えた。

そちらに誘導するように一本の細いロープ、如何にも

頼りないが他にないので摑んで進む。

鳥居に近づいたがどうも手に負えそうもなく帰路の宿題。

今度は大岩の真ん中に太いロープ。まさかこの岩を

乗り越えろではないだろうとは思ったがロープ無しでも

左から楽々抜けられた。多分これは下山用?

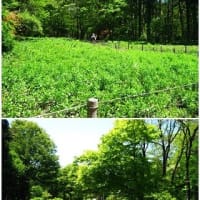

笹原に出たので頂上はすぐそこ。

難なく南北台地の北西に到着。最高点はここから

100m程南の筈なので笹原の踏み跡を目印見ながら

進む。

そして笹が払われ小広場の所で標識前に到着。

鞍部を出てから51分経過。日向でも風か涼しく

下界の猛暑に比べれば天国の様。

ゆっくり休憩と昼食。

本日の爺イ

展望場所はこの位置なのかな?足元に榛名富士の

方向を示していたと思われる表示板が転がっている。

もっと南にも赤テープが付いているので更に先が

あるのかな?どの道、この樹葉では無理だし

夏場は霞で駄目と思う。

休憩後、広い台地を少し歩こうかと思ったが

見渡してもこの笹原ではと諦めて帰路につく。

さて、先程の太ロープの大岩の後ろに来た。

左右調べて左からロープを摑んだら楽々と降りられた。

矢張り、このロープは下山時により有効だ。

再び斜面の鳥居前、観察すると取りつきの1m程の

段差はロープが無ければ短足爺イには無理。

たとえ登れても下りに立ち往生と見て再び断念。

狐の鳥居を後ろから過ぎ

漸く分岐に到着。山頂からの所要時間は30分。

岩場の下りで神経を使い、登りと同様のアブの

襲来を防ぎながらにしてはまずまずの下山。

後は分かり易い下り道で登山口へ無事帰着。

峠から23分。この爺イ、まだ少しは山歩きが

出来る様だ。来年の米寿迄頑張ろう。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

30勝17敗3分(8/20現在)

30勝17敗3分(8/20現在)

榛名山へ。先日の高温多湿による撤退に懲りて

目標を前回の900m-1180mから今回は1090m-1363mと

標高を上げた。狙いは暫く訪れていない烏帽子ヶ岳。

この山は普通の人は鬢櫛山や榛名富士とのセットで

訪れるのが多いらしいが今回の爺イは分を弁えて

一山のピストン。

休日の喧騒が嘘だったように静かな榛名湖畔。

「ゆうすげ元湯」に駐車して出発。

車道に出ると直ぐ目の前に烏帽子ヶ岳の巨体が

目に入る。この角度からは山名の由来になった

烏帽子の形は連想できない。

かって榛名湖南岸から撮ったこの形だと少しは

烏帽子の形に近い。

左に湾曲する車道を離れて直進すると登山口の道標。

直ぐに錆びついた鳥居が立つ。掲額を見ると

「加護丸稲荷大明神」

オット、脇に鳥居が一基泥まみれで倒れている。

その奥に又もや鳥居とキツネの小型陶器の詰まった社。

その背後から登山道が開ける。低山の何処にもみられる

樹間を縫う静かな道。セミの声も微かに聞こえる程度。

進路には様々な目印が見られる。時々ルートを外しそうな

所もあるから大いに助かる。

今のルートは尾根歩きではなく斜面登りに近いから

段々山らしい変貌を見せる。

斜面には水路化した溝が何本もあるが道は巧みに

土手を使って進む。

やや北西に進むとやがて前方に尾根らしきものが

出現し合流して北上。

鬢櫛と烏帽子の鞍部に相当する東西尾根が見えた。

尾根に着くと目の前に烏帽子への道標。出発点からの

比高は約115m、所要は27分位。

少し峠を北に歩くとこんな道標。地形図に破線は無いが

乗り越して尾根手繰りをすれば梓山に行ける。

一寸左には「鬢櫛山30分」の案内があるが爺イの

休み休みの足では一時間近くは掛かる。

一呼吸置いて東進して烏帽子に向かうが比高は約160m。

直ぐに二匹の狐の像が出迎えると傾斜がついてくる。

早い段階でロープが設置。両側は切れ落ちではないので

明らかに登山者用の補助ロープで頼りになる。

爺イの好まない丸太段が出てきたが上に行くに従って土砂で

段差が埋まり段を気にしなくても進めた。

突然、岩の道になり補助ロープと登山路は端に押し

付けられた。

右手を見ると斜面全体が岩だらけ。まるで岩の鎧を

纏った山だ。

中々手ごわいルートになって行く。

進路の真ん中に倒れこんだ倒木は切断されて道が

開いている。

前途の雰囲気が何となく頂上近しの感じ。何時の間にか

補助ロープが無い。

遠方の急斜面に鳥居が見えた。

そちらに誘導するように一本の細いロープ、如何にも

頼りないが他にないので摑んで進む。

鳥居に近づいたがどうも手に負えそうもなく帰路の宿題。

今度は大岩の真ん中に太いロープ。まさかこの岩を

乗り越えろではないだろうとは思ったがロープ無しでも

左から楽々抜けられた。多分これは下山用?

笹原に出たので頂上はすぐそこ。

難なく南北台地の北西に到着。最高点はここから

100m程南の筈なので笹原の踏み跡を目印見ながら

進む。

そして笹が払われ小広場の所で標識前に到着。

鞍部を出てから51分経過。日向でも風か涼しく

下界の猛暑に比べれば天国の様。

ゆっくり休憩と昼食。

本日の爺イ

展望場所はこの位置なのかな?足元に榛名富士の

方向を示していたと思われる表示板が転がっている。

もっと南にも赤テープが付いているので更に先が

あるのかな?どの道、この樹葉では無理だし

夏場は霞で駄目と思う。

休憩後、広い台地を少し歩こうかと思ったが

見渡してもこの笹原ではと諦めて帰路につく。

さて、先程の太ロープの大岩の後ろに来た。

左右調べて左からロープを摑んだら楽々と降りられた。

矢張り、このロープは下山時により有効だ。

再び斜面の鳥居前、観察すると取りつきの1m程の

段差はロープが無ければ短足爺イには無理。

たとえ登れても下りに立ち往生と見て再び断念。

狐の鳥居を後ろから過ぎ

漸く分岐に到着。山頂からの所要時間は30分。

岩場の下りで神経を使い、登りと同様のアブの

襲来を防ぎながらにしてはまずまずの下山。

後は分かり易い下り道で登山口へ無事帰着。

峠から23分。この爺イ、まだ少しは山歩きが

出来る様だ。来年の米寿迄頑張ろう。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

30勝17敗3分(8/20現在)

30勝17敗3分(8/20現在)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます