此処二三日は午後に雷雨・降雹などと予報が出るので足止めされていたが

今日の雷雨予報はPM6.00以降の見通しなので榛名に向かう。予定は時々やっている

居鞍から掃部への縦走。最後の3K程の県道歩きが面倒だが一人旅では仕方がない。

通い慣れたr-126で榛名湖へ。湖畔のツツジが満開なので帰路にオートキャンプ場付近の

ツツジを見物することに決めて湖畔を時計回りしてr-28に入って吾妻方面へ。

度々、利用している「自然観察教育林」の林道出口に来ると新しいチェーンで閉鎖されていて

中に入れないので仕方なく路傍駐車(8.46)。

僅かの距離にある居鞍岳登山口に来ると入り口の柵は両側の土塁からの圧迫で合掌造りのように

変形してしまっている。ここの標高は1005mだから居鞍岳山頂までは335mの標高差。

尾根に上がるまでの木枠段も相当老朽化して土砂も流されているので歩き難い。ここは92段と

聞いている。

木枠段が終わったところに尾根道と送電線鉄塔管理道との分岐。尾根道のほうは整備されて

いないとの注意書きがあるが途中に案内道標が無い程度で別段危険な箇所はない。

数回続けて尾根道を使っているので今日は久しぶりで管理道へ。

地形図上の破線は尾根道を示している。

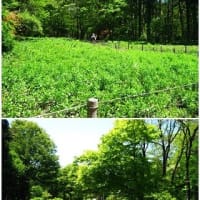

管理道は両側の雑草が綺麗に刈り払われているので気分良く進めるがこの時期特有の

ブヨの様な小さな羽虫が執拗に顔の近辺に纏わり付くので煩わしいがヒルよりはマシ。

右手の谷側が樹葉で見通せないので平行しているはずの送電線も鉄塔も見えない。

小沢を一つ渡って蛇行していくと崩落場所。微かな記憶ではここには手摺の付いた桟橋の

ようなものが在った筈。だが崩落で押し出された岩石が沢を埋め尽くしているので

難なく対岸に渡れる。

崩落沢を過ぎると管理道独特のプラ段が現れて尾根筋を延びていく。歩き難い木枠段より

歩行には数段この方が楽。かって勘定したらこのプラ段は900段もあるーーーと

爺イの古いブログに書いてある。

14号鉄塔への指示柱、確かこの辺から尾根に入る筈とは思ったがもう少し進む。

右に初めて鉄塔が見えた。これは登山口から数えて四つ目と思われるがここから

左の斜面並みに幅広の尾根に入り登山開始。

尾根はこんな感じで所々に落葉樹の巨木が点在して見栄えが良い。

傾斜はまあ爺イの体力限界以内なので左程苦しくは無いが先が長いのでゆっくりペース。

尾根が合わさる小さなコブを越えると

赤テープの所、ここが出だしの木枠段から来る尾根道との合流点。

直ぐに又、コブ。

赤テープの尾根を進む。

再び大コブの長い登りが続く。

巨木が林立する右を抜けていくと

目印の大岩が見える。そこはもう頂上台地の北端。

大岩のかげには石宮が二基、東西に背中合わせに設置されている。あにねこさんの記事によると

この峰の西は大戸地区、東は川戸地区なんだそうで両地区の世話人が背中合わせに建立したらしい。

ここから100mの南が居鞍岳1340mの山頂。残されている標識はたった一枚。

裏には赤ペンでK.Aのサイン。若しかするとこれが幻のKUMO標識。

付近の樹幹に赤紐、これは標識を吊るしてあった物らしい。

古い写真から探したら紐の具合から今は見当たらないこれが該当する。

その他にもこの二枚も土に帰ったらしい。

真ん中に三等三角点。

気が付くとツツジも見られるが蕾と開花との両方。

一寸、休憩してから南の掃部ヶ岳へ向かって出発。台地の南端のこの大岩の所から

笹の道を急降。目標までの歩行距離は大凡2Km。

丁度高度差で100m降りた所が南の鞍部、古い爺イの道標が文字が擦れたままぶら下がっている。

これを付けた時の10程前の写真。

少し先に矢印の道標、昔は「いくら岳」とサインペンで書いてあり掃部ヶ岳からの縦走者に

案内していた筈だが今はその文字は消えている。

本格的な膝上までの笹道となるが分け目がはっきりしているし、何しろ尾根が一本きり無いので

迷う心配は皆無。等高線5本ほどの登りに掛かっている。

左の笹腹の中に黒い姿、一瞬小熊かと思って緊張したが朽木だつた。どうも笹原=熊との

意識が強すぎるので枯れ尾花にびくつくのかも。

二つほどの小コブを越えていく。空模様を観察すると薄い雲の合間にやや黒い雲が

見えるので急ぎ足にしたいがもう相当足に来ているので前進速度は全く上がらない。

平坦場所に来て余裕を持って周囲を見ると左右の展望は全く駄目だが若葉のトンネルを

歩いているようで正に森林浴。

おおきな登りで尾根の丁字路に向かう。

丁字路で右からの尾根をあわせると此処にも道標。掃部から来ると直進が綺麗な尾根なので

右折しないで行ってしまうという間違い易い箇所。

合流すると平坦道が暫く続くが

再び笹の道でコブが続く。

いよいよ、最後の登りーーと張り切るような傾斜ではないのだが足が動かない。

漸く湖畔最高峰の掃部ヶ岳1449mに到着、平日のせいか先客は一組だけの静かさ。

到達点に居鞍岳への道標、危険と書いてあるので良く見たら登山道が不明とあつた(12.13)。

意外に展望は悪く西方の山だけ。

隅に最近頻繁に見る地籍図根三角点。

真ん中に立っていた貴重なこの宮標石が撤去されたのか?見当たらない。

かつて存在したすかいさんの標識も無い。

尤もこんな立派なものがあるから他の物は要らないかも。

日陰でひっそりと軽食、休憩しながら誰も居なくなった山頂で本日の爺イ。

東の榛名湖を微かに眺めて下山開始。空模様は再び晴れ間が多くなり雷雲などの気配なし。

僅かに下った展望場所から数枚。

湖畔の宿方面への分岐を右に分けて直進。

長々と続くここの木枠段は造りが変わっていて実に歩き難い。それが長くて閉口する。

やっとの事で普通の登山道に変わって一安心。

膝がガタガタになって漸く硯(スズリ)岩との鞍部に到着して座り込んで休憩。

硯岩へは距離は短いが侮れない急登、途中で単独女性にさっさと追い抜かれた。

頂上から毎回ややマンネリ化した情景を何枚か。

気が付くとこの岩山にもツツジ。

再び鞍部に戻って湖畔とは反対側の別荘地への下り道へ。

下り道を足早に進んで別荘地内の車道着(13.41)。掃部への案内があった。

別荘地内を蛇行しながらr-28に出る(13.57)。道の反対側の土手には鬢櫛西登山口が

はっきり付いている。

脇には「C-55」のカーブNO。

さてここから約3Kの憂鬱になる県道歩き、後半の0.7Kの登りを除けば全体的に下り道。

別荘地北口通過。

教育林入り口。この道を1K行けば駐車場所だがそのまま県道歩き。

「掃部の大クリ」看板もあるが山手に500mも入るのでパス。

やがて下りが終わって登りに掛かるが登りの傾斜は極く僅かなので前傾姿勢をとれば

爺イでも平地と変わらぬ速度で歩ける。丁度榛名4kの道標の所。

何も考えずにひたすら歩くと前方に駐車車両が見えてほっとする。

近くの石宮に無事帰還の挨拶をしてツツジ見物のために湖畔に移動(14.38)。

湖畔の北側の週回路を使ってゆうすげからオートキャンプ場方面に。県道に達する手前が

最盛期。帰路途中の榛東村ポピー畑と合わせてデジブックで。

デジブック 『ツツジとポピー』

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

今日の雷雨予報はPM6.00以降の見通しなので榛名に向かう。予定は時々やっている

居鞍から掃部への縦走。最後の3K程の県道歩きが面倒だが一人旅では仕方がない。

通い慣れたr-126で榛名湖へ。湖畔のツツジが満開なので帰路にオートキャンプ場付近の

ツツジを見物することに決めて湖畔を時計回りしてr-28に入って吾妻方面へ。

度々、利用している「自然観察教育林」の林道出口に来ると新しいチェーンで閉鎖されていて

中に入れないので仕方なく路傍駐車(8.46)。

僅かの距離にある居鞍岳登山口に来ると入り口の柵は両側の土塁からの圧迫で合掌造りのように

変形してしまっている。ここの標高は1005mだから居鞍岳山頂までは335mの標高差。

尾根に上がるまでの木枠段も相当老朽化して土砂も流されているので歩き難い。ここは92段と

聞いている。

木枠段が終わったところに尾根道と送電線鉄塔管理道との分岐。尾根道のほうは整備されて

いないとの注意書きがあるが途中に案内道標が無い程度で別段危険な箇所はない。

数回続けて尾根道を使っているので今日は久しぶりで管理道へ。

地形図上の破線は尾根道を示している。

管理道は両側の雑草が綺麗に刈り払われているので気分良く進めるがこの時期特有の

ブヨの様な小さな羽虫が執拗に顔の近辺に纏わり付くので煩わしいがヒルよりはマシ。

右手の谷側が樹葉で見通せないので平行しているはずの送電線も鉄塔も見えない。

小沢を一つ渡って蛇行していくと崩落場所。微かな記憶ではここには手摺の付いた桟橋の

ようなものが在った筈。だが崩落で押し出された岩石が沢を埋め尽くしているので

難なく対岸に渡れる。

崩落沢を過ぎると管理道独特のプラ段が現れて尾根筋を延びていく。歩き難い木枠段より

歩行には数段この方が楽。かって勘定したらこのプラ段は900段もあるーーーと

爺イの古いブログに書いてある。

14号鉄塔への指示柱、確かこの辺から尾根に入る筈とは思ったがもう少し進む。

右に初めて鉄塔が見えた。これは登山口から数えて四つ目と思われるがここから

左の斜面並みに幅広の尾根に入り登山開始。

尾根はこんな感じで所々に落葉樹の巨木が点在して見栄えが良い。

傾斜はまあ爺イの体力限界以内なので左程苦しくは無いが先が長いのでゆっくりペース。

尾根が合わさる小さなコブを越えると

赤テープの所、ここが出だしの木枠段から来る尾根道との合流点。

直ぐに又、コブ。

赤テープの尾根を進む。

再び大コブの長い登りが続く。

巨木が林立する右を抜けていくと

目印の大岩が見える。そこはもう頂上台地の北端。

大岩のかげには石宮が二基、東西に背中合わせに設置されている。あにねこさんの記事によると

この峰の西は大戸地区、東は川戸地区なんだそうで両地区の世話人が背中合わせに建立したらしい。

ここから100mの南が居鞍岳1340mの山頂。残されている標識はたった一枚。

裏には赤ペンでK.Aのサイン。若しかするとこれが幻のKUMO標識。

付近の樹幹に赤紐、これは標識を吊るしてあった物らしい。

古い写真から探したら紐の具合から今は見当たらないこれが該当する。

その他にもこの二枚も土に帰ったらしい。

真ん中に三等三角点。

気が付くとツツジも見られるが蕾と開花との両方。

一寸、休憩してから南の掃部ヶ岳へ向かって出発。台地の南端のこの大岩の所から

笹の道を急降。目標までの歩行距離は大凡2Km。

丁度高度差で100m降りた所が南の鞍部、古い爺イの道標が文字が擦れたままぶら下がっている。

これを付けた時の10程前の写真。

少し先に矢印の道標、昔は「いくら岳」とサインペンで書いてあり掃部ヶ岳からの縦走者に

案内していた筈だが今はその文字は消えている。

本格的な膝上までの笹道となるが分け目がはっきりしているし、何しろ尾根が一本きり無いので

迷う心配は皆無。等高線5本ほどの登りに掛かっている。

左の笹腹の中に黒い姿、一瞬小熊かと思って緊張したが朽木だつた。どうも笹原=熊との

意識が強すぎるので枯れ尾花にびくつくのかも。

二つほどの小コブを越えていく。空模様を観察すると薄い雲の合間にやや黒い雲が

見えるので急ぎ足にしたいがもう相当足に来ているので前進速度は全く上がらない。

平坦場所に来て余裕を持って周囲を見ると左右の展望は全く駄目だが若葉のトンネルを

歩いているようで正に森林浴。

おおきな登りで尾根の丁字路に向かう。

丁字路で右からの尾根をあわせると此処にも道標。掃部から来ると直進が綺麗な尾根なので

右折しないで行ってしまうという間違い易い箇所。

合流すると平坦道が暫く続くが

再び笹の道でコブが続く。

いよいよ、最後の登りーーと張り切るような傾斜ではないのだが足が動かない。

漸く湖畔最高峰の掃部ヶ岳1449mに到着、平日のせいか先客は一組だけの静かさ。

到達点に居鞍岳への道標、危険と書いてあるので良く見たら登山道が不明とあつた(12.13)。

意外に展望は悪く西方の山だけ。

隅に最近頻繁に見る地籍図根三角点。

真ん中に立っていた貴重なこの宮標石が撤去されたのか?見当たらない。

かつて存在したすかいさんの標識も無い。

尤もこんな立派なものがあるから他の物は要らないかも。

日陰でひっそりと軽食、休憩しながら誰も居なくなった山頂で本日の爺イ。

東の榛名湖を微かに眺めて下山開始。空模様は再び晴れ間が多くなり雷雲などの気配なし。

僅かに下った展望場所から数枚。

湖畔の宿方面への分岐を右に分けて直進。

長々と続くここの木枠段は造りが変わっていて実に歩き難い。それが長くて閉口する。

やっとの事で普通の登山道に変わって一安心。

膝がガタガタになって漸く硯(スズリ)岩との鞍部に到着して座り込んで休憩。

硯岩へは距離は短いが侮れない急登、途中で単独女性にさっさと追い抜かれた。

頂上から毎回ややマンネリ化した情景を何枚か。

気が付くとこの岩山にもツツジ。

再び鞍部に戻って湖畔とは反対側の別荘地への下り道へ。

下り道を足早に進んで別荘地内の車道着(13.41)。掃部への案内があった。

別荘地内を蛇行しながらr-28に出る(13.57)。道の反対側の土手には鬢櫛西登山口が

はっきり付いている。

脇には「C-55」のカーブNO。

さてここから約3Kの憂鬱になる県道歩き、後半の0.7Kの登りを除けば全体的に下り道。

別荘地北口通過。

教育林入り口。この道を1K行けば駐車場所だがそのまま県道歩き。

「掃部の大クリ」看板もあるが山手に500mも入るのでパス。

やがて下りが終わって登りに掛かるが登りの傾斜は極く僅かなので前傾姿勢をとれば

爺イでも平地と変わらぬ速度で歩ける。丁度榛名4kの道標の所。

何も考えずにひたすら歩くと前方に駐車車両が見えてほっとする。

近くの石宮に無事帰還の挨拶をしてツツジ見物のために湖畔に移動(14.38)。

湖畔の北側の週回路を使ってゆうすげからオートキャンプ場方面に。県道に達する手前が

最盛期。帰路途中の榛東村ポピー畑と合わせてデジブックで。

デジブック 『ツツジとポピー』

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます