ぬばたまの 夜さり来れば 巻向の 川音高しも あらしかも 疾き / 柿本人麻呂

昨日、今日とテレビは筑波の竜巻被害で溢れている。『チーム防災2012』を編集の最中で格好の題材なのでブログテーマが自動

成立だ。さて、災害をもたらすような強風が吹く原因となる現象は大きく2つ。1つは冬の季節風、発達した温帯低気圧、ある

いは台風のように天気図上ではっきりとわかる大規模な気象攪乱に伴う広い範囲での継続時間の長い強風だ。もう1つは積乱雲

に伴うダウンバーストや竜巻など、突発的に発生して短時間に激烈な被害をもたらすようなメソスケール(2~2千キロメート

ルサイズ)の気象現象だという。また、どちらの原因で吹く風も、局地的な地形や地物の影響を受けるのが特徴だ。その前に予

備知識。

(1)総観規模の風(天気図でわかる強風)

そもそも風が吹く(空気が動く)のは気圧に差異が生じるから(常識ですね)。膨らました風船の□をると勢いよく中の空気が

吹き出すが,これは内部の空気がゴムに押されて外気より少しだけが高くなっているから。天気図をみると高気圧や低気圧が揚

てれている.風船と同じ原理で,風は気圧の高いところから低いところへ吹こうとする(電気学の電圧と電流と同じ)。天気図

の等圧線等が混んでいるほど気圧の差が大きく、風が吹こうとする力は強くなる。風が吹こうとする力(気圧傾度力)の強さは、

圧力の差を距離で割った量で表すことができ、例えば上図中の根室沖にある低気圧の北側では,約250km (250,000m)の間で20

hPa(2,000 Pa)の圧力差があるので、気圧頻度力は、0.008[Pa/m]。それでは、高気圧から低気圧に向かってまっすぐ風が吹

くかというと、そうはいかない。地球上では地球の回転の影響により、コリオリの力とよばれる見かけの力がはたらく。

北半球では、風向を90度右側へ曲げようとする風速に比例する強さの力がはたらく.結局,高気圧から低気圧に向かって風を吹

かそうとする気圧傾度力と風向を右側に曲げようとするコリオリの力がつり合って、等圧線にほぼ平行な風が吹く。高気圧から

低気圧に風が吹き込むのは地表面付近のみで、そこでは地表摩擦の影で風速が弱まりコリオリの力が小さくなるため、気圧の低

い方へ風が吹き込む.温帯低気圧や台風では等圧線が曲率をもっているから、等圧線に沿って吹く風は遠心力を受ける。遠心力

を考慮すると下図のような力のバラが成り立つ。

これを式で表すと、低気圧の場合

となり、この式は、実は風速Vに関する2次方程式で、解の公式より次のように解ける。

高気圧の周囲では気圧傾度力が外向き、コリオリの力が内向きとなりバランスの式の符号が少し変化し、以下の解が得られる。

(2)台風に伴う風

台風の典型的な気圧分布を表すシューレーマー式を用いて、最大風速半径50 km、台風の気低下を50hPaとしてyを計算し、さら

にこの台風が時速50 kmで移動しているときの風速分布は下図にみられるように台風では、

眼の縁のあたりの比較的狭い範囲で非常に強い風が吹くこと(台風が接近してくると突然強風が吹くこと)、進行方向の右側象限で

強い風が吹くことなどの特徴がある。実際、台風に伴う被害分布をみると台風経路の東側で被害率が高くなっている。

(3)温帯低気圧に伴う風

さて、上の天気図は、急発達する温帯低気圧(爆弾低気圧ともよばれる)の事例で、根室付近にある低気圧の中心気圧は954hPa

と台風並みに低い気圧。低気圧の西側で、大陸からシベリア高気圧が張り出し、日本海は等圧線が混んだ状態(気圧傾度が大き

な状態)だ。台風の気圧分布では中心に近いところで急激に気圧が低くなるのに対し、温帯低気圧ではかなり遠方から中心に向

かい徐々に気圧が低くなる。台風による強風が最大風速半径あたりの比較的狭い範囲に限定されるのに対し、温帯低気圧では中

心付近ではそれほど風は強くないのに200~1,000kmの広い範囲で強い風が吹く。中心から離れると遠心力の効吉方が弱くなるの

で,気圧傾魔力とコリオリの力との間でバランスが達成される。このため、より大きな風速が必要とされる。事実1994年のこの

事例で、低気圧中心より離れた地点で,根室本線特急脱線事故(270km)、三陸鉄道脱線転覆事故(650km)、バスの横転事故(

490km)など、強風による交通機関の事故が発生した。

(4)積乱雲に伴う強風

暑い夏の午後、入道雲が発達しタ立がやってくると、急に涼しくなり一息つけるが、この入道雲(積乱雲)が曲者で、突風、ダ

ウンバースト、竜巻などの強風災害はもちろん、集中豪雨、降霜など突発性の気象災害のほとんどが積乱雲によってもたらされ

る。積乱雲は,対流によって生じ、地表面付近で加熱された空気が上昇すると、上昇する空気は断熱膨張により冷却するので雲

が生じ、水蒸気凝結に伴い凝結熱(潜熱)が発生、上昇する空気自体を暖める。暖められて浮力を増した空気はさらに対流を促

進。発生発達した1つの積乱雲の大きさは、直径10km程度、高さは対流圏と成層圏の境(10km以上)まで達する。積乱雲の中で

は雲粒子や小さな水粒子(氷晶)から雨滴、雪、雹、霰などがつくられる。また降水粒子ができる過程で電荷分離が生じ、これ

が発雷、落雷の原因となる。単独の積乱雲の寿命はせいぜい30分から1時間程度、中にはメソ低気圧とよばれる小さな低気圧構

造をもつも。下層で暖湿な気流が流入し中上層で冷たく乾いた風が吹いていると積乱雲が発達しやすい状態だ。上昇する暖湿気

流の中で生じた降水粒子はやがて地上に落下するが,その途中の乾いた環境で一部が蒸発。蒸発熱を奪われて冷やされた空気は

周囲より重くなり強い下降流となり地上へ向かって吹き降りる。

この下降流が地上に達すると水平方向に向きを変え突風前線として広がり、この突風前線が強風災害の原因となるのだ。ごく狭

い範囲で非常に強い下降流が生じる現象をダウンバーストだ。ダウンバーストは特に離着陸時の航空機にとって非常に危険な現

象であるため、主要な空港にはダウンバーストを監視できるドップラーレーダが配備されている。メソ低気圧以外にも、組織化

された積乱雲の例はいくつかある。敦賀半島の西にある南北に延びるスコールラインが東進し、敦賀市に突風をもたらし、催し

物を開催していたテントが飛ばされ1人の方が亡くなった。このようなスコールラインの移動は空をみていてもなかなか気づか

ない。今では気象庁のレーダ観測データがリアんタイムでネット公開されているので、催し物を開く時、あるいは高所作業を行

っている事業所などはレーダ上でメソ擾乱の接近を確認することが安全対策上不可欠となる。

(5)竜巻

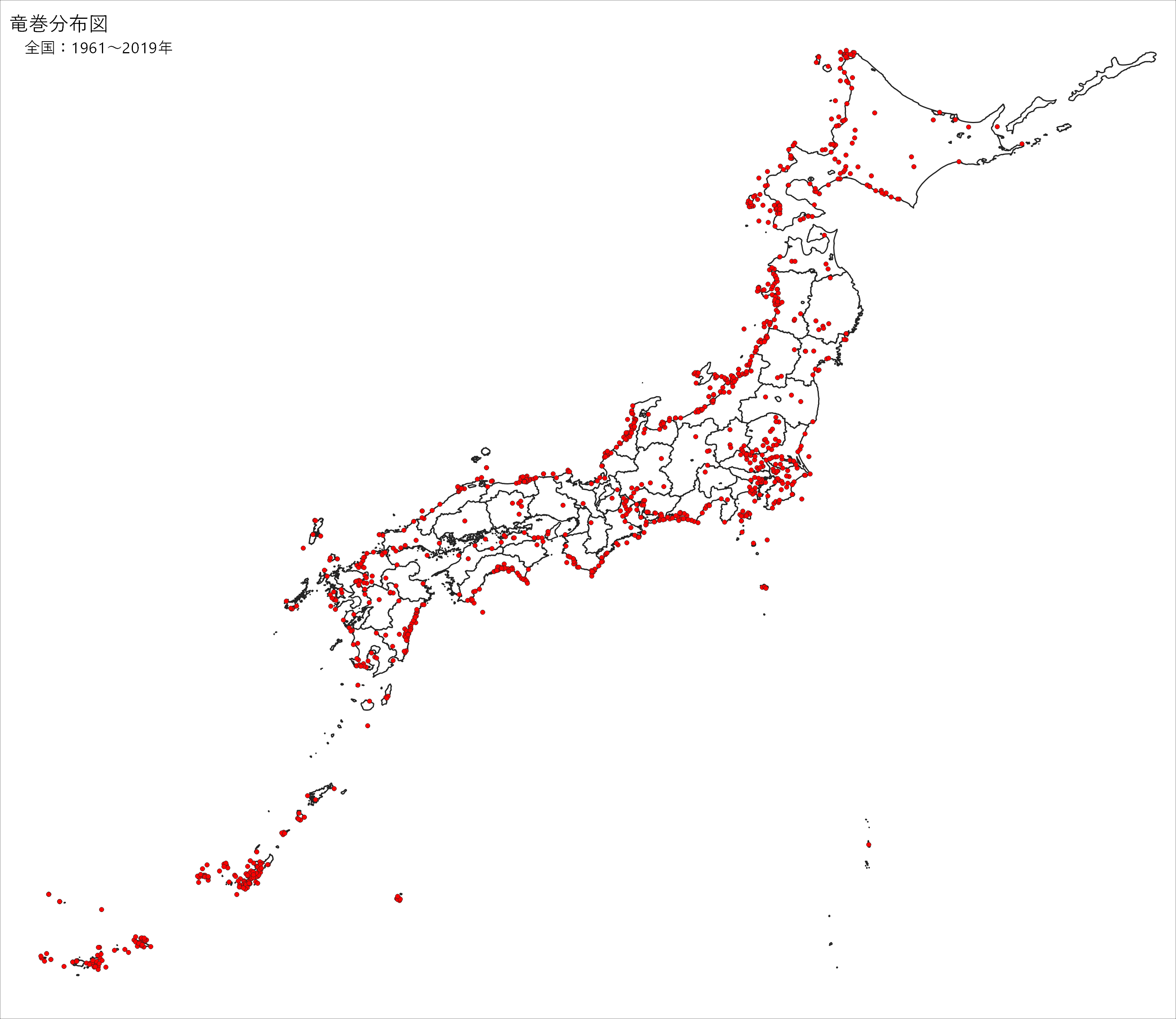

さて、今回の竜巻だ。積乱雲に伴う諸現象の中でもとりわけ激烈で大きな被害をもたらす。日本では毎年数個から30個程度の竜

巻が報告されている。気象庁がまとめた1961~2009年までの主な竜巻の発生場所がしめされている。竜巻を伴う積乱雲の発生環

境を調べると、太平洋岸に沿って発生する竜巻の多くは、台風接近時に中心から数回km離れた北東側の地域で発生することがわ

かる。1999年の豊橋竜巻や2006年の9月17日の延岡の竜巻などがこの事例に属す。温帯低気圧に関連して発生する場合は、低気

圧南側の暖城とよばれる部分で発生する場合が多く、同じく2006年の11月7日に北海道佐呂間町で9人の死者をだした竜巻がこ

れに属す。日本海に沿う地域で発生する竜巻のほとんどは、冬季に降雪をもたらす積乱雲によるものであり、海上で発生して上

陸してくるものが多い。

竜巻の強さと大きさは、FPPスケール(F:風速および被害の程度,P:被害区域の長さ,被害区域の幅)とよばれる指標で表され、

日本で発生する竜巻は米国中西部で発生するトルネードに比べて規模は小さいが、風速ではF3クラスも発生する。竜巻の強風の

中では破壊された建材や礫まど様々な飛翔物(デブリ)が飛んでくる。ベニヤ板の破片であっても強風下では大きな破壊力をも

つ。これらのデブリは人命を脅かすとともに家屋のガラス窓を破。ガラス窓の破壊からはじまり、そこから吹き込む強風が、天

井・屋根を吹き飛ばす。めったに遭遇することのない竜巻ではあるが、万が一の場合は以下のことに注意して対処すればよいと

とされる。

突き刺さるデブリ

突き刺さるデブリ

(1)ビルなどの頑丈な建物の中に逃げ込む.

(2)建物の中では、窓やドアを閉じ、ガラス破片の散乱防止の為にカーテンを引き、建物の中央部へ移動する

(3)木造建築では雨戸があれば閉める(時間的余裕があれば).

(4)車に乗っていたらすぐ停車し、車から降りて(1)の行動をとる.

(5)隠れるところがなければ、地面に伏せて頭を覆う。近くに飛散しそうな物がないことを確認する(車両の近くは特に危険).

竜巻に吸い上げられることはないとしても、飛翔物(デブリ)から負傷を防止することが肝要.

(6)地物と風

最後に山谷のような地形、大きな建物などが風に与える影響について。山もビルもない平坦な地形であっても、地表面の存在そ

のものが空気の流れ(風)に抵抗としてはたらく。このため、高さとともに風速が増加。どんな強風下でも、地表面のごく近く

では風速は小さくなる。これは強風による被害を避けるためには非常に重要だ。上で述べたように周囲に避難する場所が全くな

いような場所で竜巻に遭遇したときは,地面に寝そべって両手で頭を護るようにして通り過ぎるのを待つのが、唯一残された対

処方法となる。また、高所作業している場合などは、風の影響は地上よりもはるかに大きくなる。高層建築が立ち並ぶようなビ

ジネス街では、ビルとビルの間にほどよいスペースが設けられている。このような都市環境は、一方でビル風の発生しやすい条

件となる。高層建築物でブロックされた空気の流れは周囲のオープンスペースに収束し、そこに強風をもたらすのだ。地形の影

響の強風として、日本には「××だし」とか「○○おろし(颪)」などと呼ばれる局地風が各地に存在する。これらは,強風条

件下で山の風下側で局地的に生じる事例が多い。最近、山の尾根上などに風力発電設備が設置されるようになり、これら発電サ

イト周辺の々な地形条件下で、地形の影響を受けたと思われる局地的な強風が生じる事例がいくつか報告されるようになってい

る。

さて、今回の竜巻被害をみていて、2つの思いが去来した。1つは1985年につくば市で開催された国際科学技術博覧会だ。プラ

ザ合意にはじまる「ジャパン・アズ・ナンバーワン」に象徴される空前の景気高揚時代で博覧会に行ったことはなかったものの、

技術開発の仕事で茨城に出張を繰り返していた時期で、個人的にもあらゆるものが発露する最高潮期でもあったのだが、これが

バブル前夜でもあったわけで、世界の政治経済的幻想基軸が「地下化石燃料本位制」→「先端技術本位制」へのスムーズな移行

だと思わせるところがあったが(現実は民族金融資本が先導的した「土地本位制」→「失われた20年」として軌跡する)、そ

のことは取りも直さず、東京一極集中、地球温暖化へとアクセルを踏み込むことを意味していたとの回顧の繋がりであり、もう

1つはブログ掲載したことがある「1999年の夏の異変体験」→「地球温暖化人為説への確信」(「地下化石燃料本位制」→「先

端技術本位制」→「環境リスク本位制」)へと繋がるものだ。そして、このことをどのように引き受けるかが、わたし(たち)

自立派?の残件なのだと、万葉の歌に重ね覚悟する。