以前に倉吉の伯耆国府跡から眺めた、霊峰伯耆大山(ほうきだいせん)の姿がずっと頭から離れなかったので、思い切って再訪しました。鳥取県に住んだ二年間余りの間、倉吉と同じようによく出かけて遊んだのが、伯耆大山のエリアでした。

東の富士、西の大山、と並び称される、中国地方最高峰の雄大な姿と広い裾野には、私の語りつくせない数々の思い出があります。鳥取県に住んでいた時期、手紙やメールなどに自身を「伯耆守」と書くほどに楽しく過ごしていました。歴史や文化財に恵まれ、自然も豊かで温泉も多く、食べるものが何でも美味しい、とくれば、魅せられずにはいられませんでした。戦国の勇将「鬼の吉川」こと吉川元春にならって果敢に東奔西走した日々でした。

その時期に眺めた風景は、20年余を経ても変わらないところが多いようです。倉吉と並ぶ、私の心の故郷へ、数時間をかけて走って、朝には米子道の蒜山(ひるぜん)SAに着きました。懐かしい山の景色が見えました。

伯耆大山は、最高峰の剣ヶ峰が標高1729メートルを測ります。岡山県側から見ると南壁が見え、鳥取県側からは北壁が望まれて風景も変化に富んでいます。蒜山SAからは南壁の険しい山肌が見えますが、その荒々しい有様を間近に見るには、蒜山インターを出てすぐに大山パークウェイへ入るのが近道です。

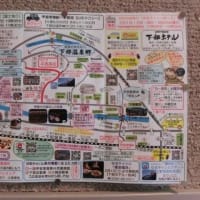

伯耆大山の観光案内情報はこちら。

大山パークウェイは、一般的には蒜山大山スカイラインとも呼ばれますが、現地の標識では大山パークウェイとあるのみで、場所によっては行先の地名しか表示されていないことが多いので、初めて行く人はよく脇道に迷い込んでしまうことが少なくありません。私は大山の裾野を走ること既に30数回に及びますが、それでも道を間違え、あさっての方向へ行ってしまうことがよくありました。

それで今回は行先の地名だけを見ながら進み、一度も迷うことなく、最初の展望スポットとして知られる「鬼面台(きめんだい)展望所」に着きました。

現地の標高は869メートル、大山を望む岡山県側の展望所としては最高所に位置します。南側には蒜山高原の雄大な景色が広がります。

そして北には、大山の南壁が見えました。何度も眺めた、ギザギザの断崖が、あおあおと広がる裾野のブナ林の奥に望まれました。「星野伯耆守よ、戻ってきたか」と御山に声を掛けられたような気がしました。

「鬼面台展望所」の案内情報はこちら。

さらに大山パークウェイを走って、標高910メートルに位置する「鍵掛峠(かぎかけとうげ)」の展望所に着きました。大山の南壁が、より近くに迫ってきました。何度見ても素晴らしい景色です。鳥取県側に位置する、大山の南側の展望所としては、ここが唯一です。

「鍵掛峠展望所」の案内情報はこちら。

カメラの望遠モードで大山の南壁を撮りました。今でも一日に千トン程度の砂や岩が崩落してゆくという大山の三峰のギザギザの山肌です。左より弥山、剣ヶ峰、天狗ヶ峰と並び、これを総称して大山と呼びます。

登山路は弥山(1709メートル)の西側の頂上小屋までつけられ、一般の登山客はそこまで行きますが、それから東には大山の三峰の険しい稜線が続くので、本格的な装備が無ければ行けません。私自身は二度登ったことがありますが、いずれも一般登山路ルートのみでした。それでも眺めは最高でした。

大山パークウェイは東麓の枡水高原を経て北東麓の社寺エリアに続きます。今回はその社寺エリア、大山寺(だいせんじ)および大神山神社(おおがみやまじんじゃ)奥宮の範囲を再訪するのが主な目的でした。

大山寺観光駐車場からは、上図のように大山の北壁が望まれます。

大山寺観光駐車場のすぐ上にある「大山自然歴史館」です。各地の登山名所に設置されているビジターセンターの一種で、初めて来た方が大山の観光情報や登山路または歴史散策路などの案内情報を得るのもここです。

大山は、長く山岳修験の聖地として栄えてきましたので、信仰の歴史も古代からの流れがありますが、それに関する案内展示もあります。大山寺および大神山神社に参拝する場合は、事前にここの展示で予習しておくと良いです。近くに観光案内所の「大山情報館」もありますが、展示内容はこちらの方が充実しています。

「大山自然歴史館」の公式サイトはこちら。

大山寺の参道脇には、このような石仏や寄進石塔や標識などが至るところに立っています。中世期にさかのぼる遺物も少なくないので、これらを巡るだけでも楽しい歴史的体験が味わえます。

参道の門前町を抜けて登ってゆくと、右手に大山寺の宝物館「霊宝閣」があります。大山寺の本堂や阿弥陀堂以下の諸施設は普段は一般公開しておらず、また大山寺一山の文化財は大部分がここに収容されていますので、参拝時には見学しておくと良いです。本堂との共通参拝券も購入出来ます。

さらに登って、大山寺の山門に着きました。山門からは参拝料が必要ですが、宝物館「霊宝閣」で共通参拝券を購入しておくと、その共通参拝券を掲示するだけで入れます。

参道は、山門の前で分岐していて、左にそれると大神山神社奥宮への参道になります。その入口には江戸期の文政三年(1820)に建てられた石造の明神鳥居が建ちます。この時期の明神鳥居としては貴重な遺構であり、国重要文化財に指定されています。

大山寺の山門をくぐり、参道の石段を登ってゆくと右手に護摩堂があります。その背後には大山の北壁の一部が望まれます。神仏の安らう聖なる御山、と謳われた無双の霊峰の景色の一つです。

大山寺の本堂にお詣りしました。開創は天平期にさかのぼる古刹ですが、現在の建物は昭和26年の再建で、本尊は地蔵菩薩です。霊峰大山は、天台宗による宗教拠点としての整備発展のなかで鉱山としての側面ももち、豊かな鉱物資源を産出してきたことで知られます。その本尊が、埋蔵物を象徴する地蔵菩薩であるのは、当然の成り行きでした。

大山寺の公式サイトはこちら。

大山寺本堂の裏手へ進むと、大神山神社奥宮への参道の石畳道に出ます。そのまま進んで神門に至ると、前方には長い石段が続き、奥に大神山神社奥宮の拝殿の建物が見えます。

大神山神社の「大神山」は、大山の古代における呼称です。古代には山岳信仰の拠点として栄えていたので、そのルーツはおそらく神話時代までさかのぼるとみられます。その大山信仰の実質的な中心拠点が、この大神山神社奥宮です。これに対する里宮が本宮として東麓の米子市域にありますが、本来の神域はこちらであったと推定されます。祭神は出雲大社と同じです。

その長い歴史を象徴する、奥宮の建物は日本最大級の権現造で、江戸期までの神仏混交の形態をそのままとどめています。正面の長廊両翼は約50メートルに及び、本殿までの建築群は国重要文化財に指定されています。拝殿前からは、大山の北壁も拝めます。

大神山神社の公式サイトはこちら。

大神山神社の左脇に鎮座する、末社のひとつ下山神社です。津和野藩主亀井氏の寄進による建物で、本殿、幣殿、拝殿が一続きの建物となる形式は大神山神社と同じです。こちらも国重要文化財に指定されています。

大神山神社から降りて、参道の途中から大山寺本堂の裏手を経て、南光河原と呼ばれる場所に行きました。大山の北壁を源流とする佐陀川の中流にあたり、大山北壁から元谷や金門をくだって大山寺橋に至るまでの範囲を指します。

南光河原にかかる大山寺橋を渡って大山寺の旧境内地エリアへと移動しました。その中を通る道は、夏季の大山山頂への登山ルートとして利用されています。多くの登山客が行き来していましたが、かつては大山寺を支えた幾多の坊舎が建ち並ぶなかの通用路であった歴史を持ちます。

両側の坊舎は大多数が明治の神仏分離にて廃絶し、登山路の両脇の林間には、苔むした石垣や遺跡が残るのみです。

奥には、大山寺唯一の建築遺構として知られる室町期の阿弥陀堂が、幾多の災害や兵火を逃れて今に伝わります。中世期阿弥陀堂の様相を今に伝え、これも国重要文化財に指定されています。

阿弥陀堂は、春秋の連休中に公開され、内陣の藤原期の阿弥陀三尊像を拝むことが出来ます。私も過去に三度ほど拝観したことがありますが、本尊の阿弥陀如来像以下は、典型的な定朝様式を踏襲する地方の丈六仏の佳作としていまでも印象に残っています。

上図は、案内板にあった本尊阿弥陀如来坐像の写真画像です。大学で仏教美術史を専攻し、それ以降の数年間、藤原期の定朝様式の仏像の歴史を探究して全国各地を駆け巡った私の、若き日の思い出の一コマがこの美しい仏像と共に、いまも心の中に鮮やかです。 (続く)