2019年10月16日、中世戦国期の歴史散策を上京エリアに続いて嵯峨エリアでも楽しむべく、右京区の嵯峨地区へ行きました。四条烏丸から市バス11系統に乗り、下嵯峨で下車して散策に移りました。三条通を東へ引き返して一つ目の辻で左折し、路地道を北へ抜けて上図の築地塀の道に出ました。

白築地は曇華院の門に続きます。明治4年からここに所在するこの寺は、もとは暦応年間(1338~1342)に、足利義詮の側室紀良子(きのりょうし)の生母智泉尼が、東洞院三条に創建した通玄寺の塔頭でありました。応仁の乱で荒廃しましたが、江戸期に後西天皇の第九皇女の聖安女王(大成聖安女尼)により烏丸御池に中興されたものです。門跡寺院のひとつで「竹の御所」とも呼ばれます。

曇華院の門前を過ぎて少し東に進むと、鹿王院(ろくおういん)の総門前に至ります。康暦二年(1380)に足利義満が建立した宝幢寺の塔頭でありましたが、宝幢寺が応仁の乱で廃絶したため、その法灯を受け継いで鹿王院のみが寺籍を維持しています。

鹿王院といえば、一般的には上図の鹿王院庭園がよく知られますが、本来の宝幢寺庭園の後身ではなく、江戸期の宝暦十三年(1763)頃の造園と推定されています。今回の散策テーマは中世戦国期ですので、出来れば室町期の名作庭家とうたわれた任庵主が設計した宝幢寺庭園の名園ぶりを見たかったのですが、発掘調査もされていませんから遺跡すら定かではありません。

任庵主は足利6代将軍義教にブレーンとして重用された禅僧ですが、経歴などの詳細がよくわかっていません。ただ、その作庭した庭園の遺構とみられるものが醍醐寺三宝院庭園の下から発見されており、醍醐寺第74代座主満済の手記「満済准后日記」の永享二年(1430)三月四日条に「任庵主が今日之を召し給わり、新しく庭を造ることを沙汰した」と記述されている庭にあたるとみられています。

任庵主のかつての庭園は拝めませんが、幸いなことに、総門が宝幢寺および鹿王院の創建時期に近い南北朝期に建てられたままの姿をとどめています。「覚雄山」の扁額は足利義満の筆になります。足利将軍家ゆかりの寺院の建築が現存している例はそんなに多くはありませんから、貴重な建築遺構です。

総門から境内をのぞいてみました。中門までの参道に沿って天台烏薬などの銘木が植えられ、紅葉の季節には鮮やかな色彩を織りなしてきますが、この日は公開時期外でしたので、散策は諦めました。

道を引き返して西へ向かいました。この道はアニメ「けいおん!」の聖地のひとつなので、上図の景色はファンならば知っている筈です。

ですが、中世戦国期の嵯峨地域へ通じる街路の一つであり、かつては宝幢寺以下十余りの寺院が山門を向けていた、いわゆる寺内町の大路であった道です。

道沿いには幾つかの古民家が見られますが、さすがに藁葺きの古民家はここ嵯峨でも珍しくなっています。おそらく、鳥居本の街並みのそれを除けば、嵯峨地域に現存する唯一の藁葺き古民家かもしれません。他で同じような藁葺き古民家を見かけた記憶が無いからです。 (続く)

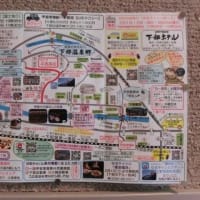

鹿王院の地図です。その南に曇華院が隣接します。