村の中にひときわ高くそびえる2代目(たぶん)の半鐘台です。

昭和29年に完成しています。

私が消防団に入った昭和の終わりごろまで在りました。

高さは10mもあったでしょうか。

上に登ると通称「火の見やぐら」というように、

村内はもちろん周囲もけっこう見晴らしが効きました。

ただ高さがありすぎました。

今では腰が引けて、登るのにかなり勇気がいるかも。

当時でも高すぎてビビるという消防団員がいましたが、

「何を弱気な、男だったら気合で上れ」みたいに当時は、

はっぱをかけるバンカラな先輩の言葉がまかり通る気風でした。

命綱なしの梯子の上り下り。

はんぱなく集中してとりついたためか、

途中から落ちたという話は幸い聞いたことがありません。

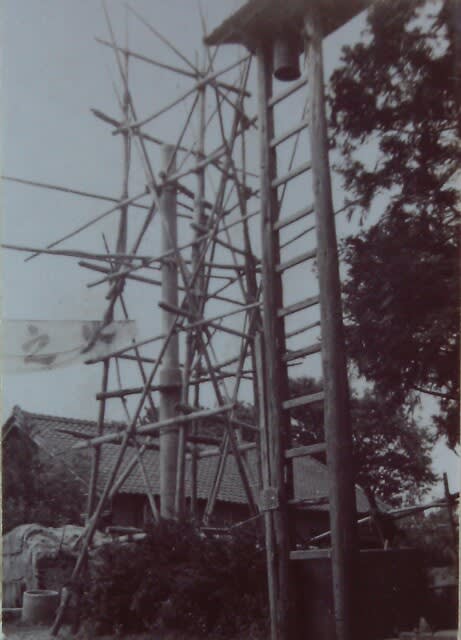

これは前の年の夏、新半鐘台の支柱が建てられているところ。

柱は鉄筋コンクリートでした。

手前に旧半鐘台が建っています。

当然、私は見たことがありません。

この2代目半鐘台は20年くらい前に老朽化により撤去されました。

高すぎるて上り下りに危険が伴うという事情も時代に合わなくなったのでしょう。

現在(3代目?)の半鐘はほぼ同じ場所に、2mくらいの高さに吊り下げられています。

上り下りの梯子はもうありません。

団員は地べたに足を付きながら、安全に半鐘を打ち鳴らすことが出来ます。

ただし「火の見やぐら」的な機能はもう果たせず、

半鐘の音も集落の隅々までは響かなくなっています。