12月17日(月)4回連続の金剛山、同じ山だが登るルートや天候、気温、雪等、状況が異なるので飽きることがない。

今日は、展望台から大峰山脈がどんな様子かを見たくて登った。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい

318金剛山は寒くなかったよ [金剛山・岩湧山]

稲村ヶ岳は黒ずんでいる感じ。弥山の上部は雲がかかり、はっきり確認できなかったが、付近一帯は

白と黒のまだらな感じであった。5日前に見た時、大峰山脈は、まさしく冬の北アルプスのような感じであったが。

馬場谷の水場、下山時ここで靴が洗える ここが登山口

馬場谷から文珠尾には2ルートあり、右側の尾根筋を直登する。急勾配の斜面が続く

次々に下って来られる人と挨拶を交わす。 急勾配が続く

馬場谷の迂回ルートとの合流点(標高900m)ベンチ有り、展望よし、皆さん汗だくです。湯気が上がっていた。

そこからの展望、北西が開け、大阪湾、六甲山脈がかすかに見えた

ここから文珠尾根道が続く。 尾根の左側の展望が良い、右側は植林帯

売店前のかまくら、まだまだ大丈夫です 国見城址の雪だるま、かなり融けてきた

広場から一段上部、関空が見える展望場所

葛木神社の裏参道、ブナ林から葛城山がくっきりと、遠くは霞んでいる。

ちはや園地・展望台 展望台下の高見山ビューポイント

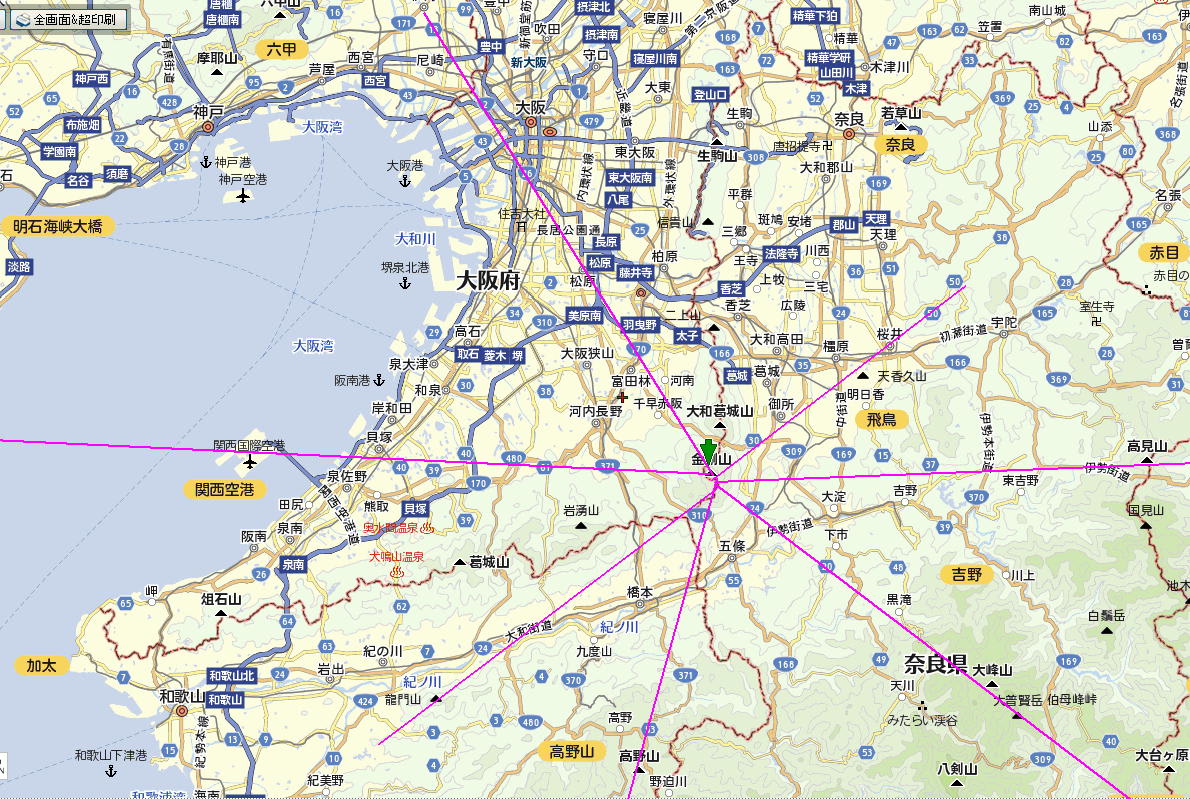

ちはや園地展望台から、大峯山方向 和泉山脈方向

金剛山頂に湧出岳(電波塔側)

星のミュージアムの北側、展望ベンチで大峰山脈を見ながら弁当を食べた。

星のミュージアム かすかに大御山脈が見える

寺谷道で下山、標高950m付近の水場

寺谷道登山口

12月16日(日)今日は、金剛山と葛城山に行って来ました。

4日前の金剛山は白銀の世界だったのに、今日はその雪が全て融け消え去っていた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい

317金剛山&葛城山 雪は何処へ [金剛山・岩湧山]

葛城山頂も雪は全て融けていました

道路や登山道に雪は全くありません

山頂の雪だるまとかまくらだけが、消えないで何とか耐え忍んでいた感じであった

かまくらの周囲は地肌

金剛山頂は靄っています

葛木神社の裏参道、ブナ林も靄っている。 葛城山ビューポイント、今日は残念です。

ホラ貝の音が聞こえたと思ったら、金剛山・転法輪寺の司講(つかさこう)修行の方々でした。

ここはダイトレ、標高950m付近の植林帯、逆光に挑戦しましたよ

ガンドガコバ林道から葛城山、青空が出て来た

水越峠、一週間前の大雪の際は、一台も止まっていなかった

水越峠から葛城山へのダイトレ登山道は丸太階段の連続、段差も大きい。

葛城山頂から金剛山を眺めるが、やはり金剛山は靄っています

葛城山山頂は、ピーカンのような青空

葛城山頂のモニュメント、久し振りにリモコンで撮りました

松の木の下でコーヒタイムも撮りました

下山しかけたら、長身の私が現れたので思わず撮りました

天狗谷道は、ここから青崩の標識に従って左へ、この先で工事あり、迂回路の案内有り。

日曜日なのにご苦労様です。堰堤の新設工事か

登山道が終わると青崩の集落まではすぐ。金剛山は左手に。やっと水越トンネル付近の駐車位置に戻ってきました

12月12日(水)今日は、山友さん達と金剛山に行きました。

7時半に集合し、16時半の下山まで、のべ9時間もの長時間ご一緒しました

あれこれ山談義に盛り上がり楽しい一日となりました。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

316山友と一緒に金剛山へ [金剛山・岩湧山]

ke-nさん、COOPERさんありがとうございました。また機会があれば、ご一緒させて下さい。

当初は、309号線で行者還トンネル西口から弥山に登る計画であった。

寒波や積雪・凍結で天川村までの道路が尋常でない状況のため、晴天であったが、やむなく近場の金剛山に変更した。

モミジ谷入口。 三日前に歩いたコースですが、今日は山友さんとご一緒、3人で楽しい山行きです。

三日前は出来ていなかったのに、今朝は、つららがこんなに成長しています

第五堰堤の滝、下から見上げてカメラを構えるke-nさん

堰堤上でアイゼンを装着。 付けないでも何とか登れるが、無理な姿勢や筋肉を使うと疲れます。

モミジ谷のV字谷

第六堰堤真下でカメラを構えるCOOPERさん

、青空と落葉樹のコントラストが美しかった。

モミジ谷の最上部

葛木神社の裏参道下から葛城山

葛城山ビューポイントで

ちはや園地展望台下の高見山ビューポイントから、少し靄ってなんとか見える程度

展望台から、金剛山頂と湧出岳、青空に雲が美しい

南西方向、眼下の建物が千早赤阪村営宿泊施設の香楠荘

昼食は、香楠荘の食堂・蕎路坊でざる蕎麦、にしん蕎麦と冷・温の両方頂きました。うまい&満腹です。

ちはや園地、星と自然のミュージアム前の大峰山脈ビューポイント、あいにく雲がかかってわからない。

食堂で2時間、休憩後に国見城址広場へ向け出発

金剛山頂、国見城址広場に到着。雲が広がる、何とか大阪市内が見通せた

下山は太尾道で。 途中の大日岳では、白い花が咲いた感じの落葉自然樹

六道の辻・分岐点。 左は石ブテ尾根・中尾の背方面、 ここは右へ

太尾道・尾根筋を下るが結構な斜度、積雪で意外と歩きやすい。

太尾道、550m地点の分岐は左へ。右は水越公共駐車場、雪が少なくなりアイゼンを外す。

12月9日(日)今日は、前夜-6℃と冷え込んでいた金剛山へ氷瀑を見に登った。

結果、氷瀑はまだまだ出来ていませんでした。降り続いた雪は、綿帽子のようで霧氷も見られなかった。

山頂売店で,山友:COOPERさんに対面しあれこれ楽しい話に夢中になりました。

下山直前に、山友:ideさんに声をかけられました。1年ぶりです。昨年モミジ谷のルートを教えてもらいました。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

315金剛山は真っ白・氷点下 [金剛山・岩湧山]

下山直前、急速に雲が飛び晴れ間が出始めた。 ハイカーは雪と寒さでか少なかった。

今朝の水越峠は雪で駐車ゼロ ダイトレ・ガンドガコバ林道

氷瀑を見にモミジ谷を行きます、沢に小滝

モミジ谷の核心部

第6堰堤と滝・下部はツララが成長しているが氷瀑はまだまだ

モミジ谷の流れ、水面はシャーベット状 徐々に雪が深くなる10cm程

金剛山・転法輪寺、出迎え不動さんも薄着で寒そう

視界ゼロ、横から雪が降ってきます ハイカーは少ない

夫婦杉も寒く寄り添っているようだ

一の鳥居、ギャルは雪に大はしゃぎ

ちはや遠地・展望台に上がってみたが、展望無し。誰も上がって来ません。

下山頃にかまくらが出来上がっていた。今シーズン初登場。大雪で一日で完成したと売店のおばさん、ポーズありがとう。

回数登山掲示板前も人すくない 千早本道へ

2度目の山頂広場、 今朝からずーっと雪だったのに、下山する頃になって急速に雲が流れ晴れ間が出だした。

大阪市内付近が明るい、霧氷が美しい

青崩道で下山、谷側に雪が付着し寒そうな植林

下山途中に青空が広がる。葛城山頂も青空ではっきり

樹間から大阪平野に六甲山脈

12月8日(土)今日は大阪の南端、山中渓駅から紀泉高原・の四石山からお菊山を巡る低山ハイキングに出かけた。

登山道は標識があり地図があれば間違うことはない。ただ人と出会わない寂しい所です。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

314紀泉高原・低山ハイキング、四石山~お菊山 [紀泉高原]

お菊山の手前から西方向に、四石山に紀泉アルプス

お菊山から関空に神戸の町並み

JR山中渓駅から出発 わんぱく王国の中を直進します

どん突きから、いよいよ登山道に入る 道はあるが荒れた感じ

四石山山頂手前の尾根筋 四石山山頂、二等三角点

槌ノ子峠へ下りここから、信達楠畑へ ここから雨になる 信達楠畑の集落

信達楠畑の風景

堀河ダム ダム湖周回道が近畿自然歩道というが

ダム湖の周囲を紀泉わいわい村に向かって進む ダム湖

お菊山へ、林道から登山道へ お菊山山頂が今日唯一、展望の良い所でした

りんくうゲートタワーに連絡橋の橋桁までくっきり見えています

淡路島に明石海峡大橋、主塔が映っています

お菊山の小さい標識を見つけた 下山は新家駅へ

丘陵地帯の尾根を真っ直ぐ新家駅に向かって伸びていて分かり易い。案内板も随所にある。

12月5日(水)初めての雪彦山です。噂に聞いていたとおり、楽しいけれども気の抜けないワイルドなコースでした。

登山口のとりつきから急勾配が続き、岩場もあちこち。さらに何箇所もの鎖場やロープが点在し緊張の連続でした。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

313雪彦山、ショートコースなのにワイルド [近畿]

雪彦山は播州高原に険しく聳える。

登山口のとりつきから急勾配の登り、両手を使ってハーハー

セリ岩、幅50cmほど通って見たが出口手前でザックが引っかかって通れない、ザックを下ろして何とか通過

セリ岩付近の展望岩から、南の展望、あいにくの曇り空だが瀬戸内海が見えた

ここが大天井岳(通称:雪彦山)

大天井岳から南の展望と眼下に坂根登山口

三角点・雪彦山は展望無し(四等三角点) 鉾立山は北の展望が良い、この先の尾根では南の展望が良い

鉾立山からは北の展望が良い、氷ノ山は雪を被っていた

南の展望、天気がよければ、明石海峡大橋や小豆島など瀬戸内の島々が綺麗に見えたのに、残念です

一旦、沢に沿って下山します

再び、尾根に登り返すが、かなりきつい斜面です

尾根に上がって地蔵岳へ 急斜面というか鎖やロープを掴んで崖を下る

垂直に近い崖を太い鎖を掴んで下る ロープもあるが滑りやすいので要注意

この岩峰の上が地蔵岳の山頂、肝心な所に鎖がない、正面やや右の岩場を三点確保で登ったが緊張した。

地蔵岳山頂、晴れていたら南方向に美しい景色が見えたはずなんだが、残念

下りも急斜面の連続。 手前が地蔵岳、南側は断崖絶壁、今日はロッククライマーはいなかった

沢に沿って渡渉を繰り返し下山する。今日は。登山道で誰一人にも出会わなかった。行きも帰りも車は3台でした。

帰路、雪彦温泉に立ち寄る。¥700 露天風呂 温泉のとなり、落葉した庭に紅葉樹が1本

12月3日(月)一ヶ月ぶりに岩湧山へ登った。自然林は、ほとんど落葉して冬支度。

今朝はよく冷え込んで、堺から河内長野までの道中は霧が立ちこめていた。

それが山頂ではピーカンの青空、生駒山から北に比叡山や愛宕山、更に遠くの伊吹山や白山まで見られた。

南東は、大峰山脈や高見山が美しいシルエットで浮かんでいた。奈良盆地は霧が立ちこめ雲海のようだった。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

312岩湧山はピーカンの青空 [金剛山・岩湧山]

ピーカンの岩湧山頂から北方面、奈良盆地は雲海のよう。比叡山から伊吹山、遠くの白い山塊は白山か

ほとんど落葉しているが名残の紅葉 古の道を行く

行者の滝 白成大神を祭るお稲荷さん 千手の滝は水不足

四季彩館へのアプローチは落葉寸前 杉の大木、パワースポットのよう

登山道650m地点、低地は霧が立ちこめている

きゅうざかの道だけあってきつい すっかり落葉した自然林、750m地点

東峰でダイトレに合流、西へ 東峰から一旦下るとバイオトイレ

最後、山頂茅場の階段 日陰は霜に霜柱が残る

岩湧山山頂、897m、は二等三角点 山頂展望広場

南東には大峰山脈の山並みがシルエットのようで美しい

東には高見山 南東に大峰山脈

北北東に生駒山、その後に比叡山、左に愛宕山、さらに北東には伊吹山、その奥に白山か

西北西には槇尾山・施福寺、下には滝畑ダム湖 ダイトレを行く

いわわきの道、展望デッキに水場、サワグルミの大木はすっかり落葉

行者堂から真正面には編笠山

四季彩館の展望デッキで昼食 古の道

12月2日(日)今日は、2年ぶりに大阪の南端、山中渓駅から紀泉アルプス・低山縦走に出かけた。

縦走路はアップダウンの連続で結構ハード、あちこちで東西南北が開けた場所があり大パノラマを堪能できた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

311紀泉アルプス、雲山峰・大福山・俎石山など [紀泉高原]

第1パノラマ台からは大阪湾が一望。 紅葉もが美しい。関空に六甲山脈、淡路島、明石海峡大橋が確認できた。

JR阪和線、山中渓駅からスタート。 縦走路は明るく足にやさしい道だった

第1パノラマから 縦走路の樹間から東の遠くに高野山や大峰山脈

北が開けた露岩帯から大阪湾の海岸線が伸びる

籖法ヶ岳・西峰のベンチ 東峰

大福山山頂は昼食タイムで賑やかでした。

俎石山、420mこの先に北峯の北展望台

南は、紀ノ川河口に和歌浦 俎石山は一等三角点それも本点です

北展望台から正面には関空

北展望台、眼下は、箱の浦に箱作の市街

大福山から西に多奈川港

南は和歌山市

地蔵祠を右に曲がる のどかな集落

12月1日(土)初めての御在所岳、到着30分前から雨に、2時間かけて来たからには引き返すわけには行きません。

途中から雪になるが、積雪で岩場や鎖・ロープを掴むと手袋がぼとぼとに、下りの急斜面は雪で岩場や鎖も木も滑りまくり

アイゼンや手袋など冬用の仕度をしていなく大変な冬山登山でした。無事下山できホッとしています。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

310初めての御在所岳は冬山だった [御在所・鎌ヶ岳]

これが地蔵岩、地蔵の頭の石がバランスよく置かれている感じ。御在所岳の名物

鈴鹿スカイライン、中道登山口の近くに駐車場があった。雨で半分空きスペース、しばらくすると下界は陽が差してきた

山は、雨から雪に変わり、見る見る積もっていく

中道登山道は、急な斜面で結構疲れます。途中から岩場や鎖場も出てくる

こんな感じの岩場が多く展望も良いのだが、今日は雪雲でこんな感じです

下界は雨から晴れに 地蔵岩

少し登ると地蔵岩がこんなバランスに ロープウェイも動き始めた

鎖場、ここは下りです。下からは雪が見えないが結構積雪あった。鎖も雪で濡れ滑り要注意でした。

北アルプスの感じも所々に とにかく下りが大変、滑ったらどこまで落ちるか

ここも断崖の所、大きな岩を回りこむ所です 落石にも注意です

富士見岩の展望場は全く・・・、尾根筋にでたら平坦、積雪は5cm以上、気温-5℃、強風で吹雪いています。

御在所岳山頂1212m、誇らしげな一等三角点の看板

御在所岳の山頂全景です。 ここはスキー場、リフトが回ってスノーマシンも唸っていました。お客さんはゼロです。

下山は、国見峠からの予定だったが積雪多く踏み跡が無いため一ノ谷新道を選ぶ、ここも急斜面の岩場で難儀した。

11月28日(水) 2年ぶりで京都一周トレイル東山コースを歩いた。

稲荷山から大文字山までの東山三十六峰の自然と紅葉、近辺の神社・寺院の美しい紅葉を堪能したハイキングでした。

伏見稲荷から清水寺までは、福岡から来た青年とご一緒した。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

309京都一周トレイル・東山 [京都・北摂]

大文字山466m、気温4℃だが西風が強く、大変寒く感じられた。 阿倍野ハルカスビルや金剛山も確認できた。

京都一周トレイルは全長60km、スタートは伏見稲荷大社から 、千本鳥居の中をずーっと登る

四ツ辻から、ぐるっとお山めぐり、稲荷山 京都一周トレイル東山コースは泉涌寺の前を通る

今熊野観音寺 剣神社

清水寺の山手側から入って拝観する。平日でも観光客で溢れていた

紅葉は見頃を過ぎた感じだが写真は美しい 清水山242m

将軍塚・大日堂も紅葉が美しい 粟田神社の参道も紅葉が美しい

蹴上のねじりマンポ インクラインと琵琶湖疎水

日向大神宮の紅葉は一段と鮮やかに紅葉していた

大文字山まで尾根伝いに山中をしばし登る。 大文字山466m

大文字山山頂からは西側が開け180度の展望。大阪市内のビル群もはっきりと確認できた。

少し下ると、五山送り火の大文字・火床に着く

さらに下ると銀閣寺、ここは時間あったのでゆっくりと拝観した。

国宝の東求堂と前庭 観音殿・銀閣寺(国宝)と向月台

庭園に囲まれたたずむ観音殿・銀閣、庭園の紅葉が素晴らしかった

観音殿・銀閣

銀閣寺参道の脇の土産物店

哲学の道を北から南、銀閣寺から南禅寺へ

永観堂の紅葉も素晴らしい

南禅寺への通り

南禅寺・三門前

三門

南禅寺から琵琶湖疎水にそって岡崎公園へ 平安神宮の大鳥居、ここから三条京阪駅へ向かう

11月25日(日) 今日は、前途洋々の青年達の山デビューに同行した。

今朝は山頂が氷点下と冷えたが日中は晴天に恵まれ、まさしく小春日和でした。

山デビューの青年達は、素晴らしい景色に堪能して、この先、山に取り憑かれることになるのではと心配です。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

308金剛山、山デビューは快晴

快晴の金剛山頂(葛木岳と湧出岳)

登りは寺谷道。気温は0℃。午前8時半、早くも下山の方が聞くと6時に出発したと。ご年配は朝がめっぽう早いのです 。

。

標高980mの水場でコーヒタイム。湯を沸かしパンを焼きシュガースプレッドを塗ったら美味しかった。山では何でも・・・

気温0℃、寒くて上衣を着て出発、カメラを青年に預けて登山に専念、カメラを意識しないよう、さり気なく映ればいいんだ。

国見城址広場から大阪市内に六甲山脈。素晴らしい眺望。こんな景色は年に数回しか見られないよとあちこちで歓声が

10時15分、山デビューの青年達・感激のあまりで表情が硬いのか。 でも飯はまだ早い、もっと先へ行こう。

女の子が氷を掴んでいたので、ちょっと撮らしてもらった。 夫婦杉は青年にどう映ったか、好きに撮ってもらった。

にわかカメラマンが別ルートで正面に回りこんで撮るので、そうは、させまいと頑張って走ったが撮られてしまった。

葛木神社の裏参道を下った葛城山ビューポイント。 北東の遙か彼方に見える白い山塊は、白山か?

名刺代わりにどうですか 大阪府最高点

湧出岳の一等三角点 高見山ビューポイント

ちはや園地の展望台から大峰山脈

大和三山 南葛城山や紀ノ川、更に遠くに四国の剣山が

落葉して陽射しいっぱいの展望台で昼食、温かい味噌汁が美味しかった。念仏坂は急坂の下り道、ダブルストックは有効

もっと遠くまでひっぱっり回そうと思っていたが、何故か45分ほどで下山してしまった。馬場水を汲んで帰ろう

11月24日(土)奥明日香、棚田で有名な稲渕の更に奥に栢森の集落があります。

ここを拠点に、地形図から登山ルートを決めGPSを頼りに御破裂山と高取山に登った。

高取山へのルートは、踏み跡のような道すら無かった。せっかなので紅葉の名所・談山神社にも立ち寄った。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

307御破裂山(談山神社)から高取山(高取城址) [近畿]

御破裂山頂から北、眼下に大和三山

栢森の集落 龍福寺、そのすぐ上に加夜奈留美命神社

女渕:女の竜神が住むと言われる滝がある

尾曽の集落(標高550m)から金剛山 威徳院付近から西に葛城山・二上山

十三重塔

拝殿

観光客で大賑わい、みやげ屋は稼ぎ時です

談山神社全景、遠くから眺めると紅葉が一段と美しく見れます

ごろ滝 竹林 石垣に紅葉樹

栢森・明日香方面への分岐点に猿石

天守台の石垣は打込みハギ、隅は算木積みで反りがない

本丸跡から高見山

本丸跡 本丸跡から大峯方面

高取山山頂584mは、本丸の最上に、

11月19日(月)一週間ぶりの山行きは、滝畑ダムサイトからダイトレ・施福寺と槇尾山に行きました。

下山は滝畑四十八滝を巡り、渓流・石川沿いを下った。 帰路、天野山・金剛寺へ立ち寄った。

施福寺、金剛寺では美しい紅葉を見ることが出来た。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

306槇尾山・施福寺から滝畑四十八滝 & 金剛寺

蔵岩、岩場で青年達がトレーニングしていた

滝畑ダム、今日は久しぶりの青空 ボテ峠、気温7℃だが登りは暑く服を脱いで調整

施福寺、大勢の方がお参りに来られていました。

本堂の裏手から石垣を上がった所に紅葉の素晴らしい所があった。

本堂裏手

蔵岩への登山道は激登りです 蔵岩からの展望は素晴らしかった

大阪湾、二色浜から阪南港あたり 槙尾山頂、ここも北西方面の展望は抜群

御光滝 御光滝の真下から、しぶきがかかる

荒滝 光滝は入山料¥100払いました。

渓流は石川の源流か

渓流沿いの紅葉が美しい

滝畑からの帰路、天野山・金剛寺に立ち寄るが、拝観していません。並木道から撮った写真です

紅葉が見頃でした。

イチョウの落ち葉が美しい

白壁沿いの並木道に小川沿いの紅葉がとても美しかった。午後三時半頃で人影はありません。

11月12日(月)雨上がりの金剛山に最後の紅葉狩りに行って来ました。少しピークは過ぎた感じでした。

それでも登山口から山頂までいたる所で美しい紅葉を見ることが出来た。千早城址付近が見頃でとても艶やかで美しかった。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

305金剛山、紅葉情報 11/12 [金剛山・岩湧山]

雨上がりの金剛山、曇り空です

今朝の千早川、鱒釣り場付近のバス道、紅葉は盛りを過ぎていた。昨日の雨と風で落葉が進んでいる。

千早川鱒釣り場のモニュメント 道路から樹間の紅葉

登りは寺谷道。 標高970m付近、最後の水場

山頂、売店前 国見城址広場から

夫婦杉

転法輪寺から北 葛木神社にお参り

裏参道を降りて、葛城山ビューポイントから

ちはや園地までのダイトレ沿いの紅葉 ちはや園地・キャンプ場

展望台から金剛山頂

ダイトレ道でちはや園地へ

キャンプ場前ですれ違った警察学校の訓練生一行。統制が取れていた、挨拶も元気で明るい感じ。

周遊道で国見城址方面へ

千早本道で下山、千早城址へ立ち寄る

千早城址の紅葉はちょうど見頃でした

バス道に降り千早城址を見上げた所、標高差130mの急斜面に石段がある

出発地点、落ち葉 バス道

帰路、延命寺に立ち寄る(河内長野市美加の台付近)、紅葉が始まっていた。見物客で賑わっていました。

山門付近

鐘楼付近、この上の夕照モミジは、まだ青い感じ。

蓮池の銀杏、鮮やかな黄色に染まる。この上の紅葉はまだまだという感じです

白壁塀と紅葉

11月10日(土)みたらい渓谷と観音峰に紅葉を見に行って来ました。

これまで数回、みたらい渓谷に紅葉を見に来ているが、一番美しい紅葉のみたらい渓谷を撮ることが出来ました。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

304観音峰・みたらい渓谷 紅葉情報11/10 [大峰山脈]

みたらい滝の落ち口

今日は天川村役場に駐車。ここからみたらい遊歩道。 R309号白倉トンネルの上にみたらい遊歩道のゲート

川迫川沿いの遊歩道から展望台に登ると、対岸の斜面が一面色とりどりに紅葉していた。

みたらい休憩所付近。付近は1時間300円の有料駐車場になっているため周辺道路に溢れる車

川迫川に架かる吊り橋と、そこから撮った上流の渓谷(白倉トンネルの向こう側)

山上川の一番下にある小滝をR309号線の橋上から撮る 吊り橋の下へ降りて、欲張った構図で撮った

みたらい滝の下部 哀伝橋(あいでん)の袂から

みたらい滝、哀伝橋から覗き込む感じで撮った みたらいの滝、上部

みたらいの滝付近、遊歩道の階段から赤く染まったモミジを絶壁を背景に撮った

みたらいの滝、落ち口 遊歩道から小滝

みたらいの滝、落ち口 光滝、あいにく陽が差し込まず虹が出てなかった

今日は凄い人出、200人以上とすれ違った。聞いた話ですがバス8台で団体さんの紅葉ツアーだったと。

ここからは、観音峰登山道です。 観音峰休憩所

美しい紅葉(観音峰休憩所の上)標高1100m 観音峰展望台は標高1208m

曇り空でボヤットした感じが枯れ薄に似合う、観音峰展望台と弥山方面

観音峰への尾根筋から東に稲村ヶ岳 観音峰展望台から、南に弥山、北西の金剛山は見えず

標高1300m付近、8割がた葉が散った感じだが、まだまだ絵になる鮮やかな紅葉樹が残っている。

落ち葉が一面に、場所によって彩りが違っておもしろい。でも、どこが登山道か分からない

山頂付近、尾根筋の左側は植林帯、右側は自然林。落葉が進んで明るい

あいにくの曇り空、真っ赤なモミジを透かして見れば美しい

少し淡い感じだが、これも美しい