茅ケ崎市美術館に「小原古邨展」を観に出かけた。美術館目的で出かけたものとしては、鎌倉の県立近代美術館を抜いてこれまでで最も遠方まで出かけたことになる。もっとも東海道線は快速だから距離のわりには短時間で着いた。

茅ケ崎駅から少し歩くと静かな住宅街になって、その一角に美術館は建っていた。

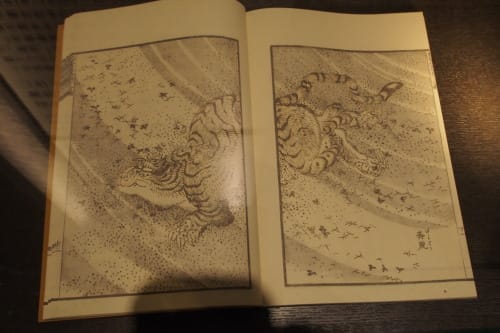

小原古邨という名前はまったく知らなかったが、日曜美術館を見てその名前を知った。花鳥画の画家として版画のための下絵を描いた明治生まれの人である。

繊細な画風で特に鳥や動物などの生き物を生き生きと描写することにおいて特に秀でていると感じた。

ユーモアを感じさせる絵も少なからずある。

鳥は実物とは違うところが結構あるのだが、明治という時代だからやむを得ないと考えるべきだろう。

下の絵はシジュウカラということなのだが、あまりシジュウカラらしくない。

版画のため大きな作品は見られなかったが、もっと大きな肉筆画の作品があるのであれば見てみたいものだと思った。

美術館は高砂緑地という庭園の中にあり美術館を出た後散策した。

茅ケ崎駅から少し歩くと静かな住宅街になって、その一角に美術館は建っていた。

小原古邨という名前はまったく知らなかったが、日曜美術館を見てその名前を知った。花鳥画の画家として版画のための下絵を描いた明治生まれの人である。

繊細な画風で特に鳥や動物などの生き物を生き生きと描写することにおいて特に秀でていると感じた。

ユーモアを感じさせる絵も少なからずある。

鳥は実物とは違うところが結構あるのだが、明治という時代だからやむを得ないと考えるべきだろう。

下の絵はシジュウカラということなのだが、あまりシジュウカラらしくない。

版画のため大きな作品は見られなかったが、もっと大きな肉筆画の作品があるのであれば見てみたいものだと思った。

美術館は高砂緑地という庭園の中にあり美術館を出た後散策した。