こんにちは。管理人です。

gooブログがサービスをやめるようで、いよいよこのブログも終わりかなと思ったのですが、大阪ガンルーム関係で非常に貴重なコメントをいただいておりまして、保全のためにとりあえず更新する次第です(苦笑)

記事を書いた時はガンルーム(の跡地)の近くに実際に住んでいて何気なく写真を撮ったのですが、このブログが関係者の方々の交流の場になるとは微塵も考えていませんでした。長いことブログやっててよかったな(笑) いちモデルガンファンとして嬉しいです。ありがとうございます。

こんにちは。管理人です。

gooブログがサービスをやめるようで、いよいよこのブログも終わりかなと思ったのですが、大阪ガンルーム関係で非常に貴重なコメントをいただいておりまして、保全のためにとりあえず更新する次第です(苦笑)

記事を書いた時はガンルーム(の跡地)の近くに実際に住んでいて何気なく写真を撮ったのですが、このブログが関係者の方々の交流の場になるとは微塵も考えていませんでした。長いことブログやっててよかったな(笑) いちモデルガンファンとして嬉しいです。ありがとうございます。

実銃は19世紀末に誕生し、1908年から1938年までドイツ軍に採用された軍用銃です。ショートリコイルは独特のトグルロック方式を採用しており、その先祖は Hiram Stevens Maxim が1885年に開発したマキシム・マシンガンに遡ります。トグルロックが誰の発明かは分かりませんが、初めて銃器に応用したのはアメリカ人の H.S.Maxim であり、それをハンドガンに持ち込んだのはドイツ人の Hugo Borchardt でした。H.Borchardt はドイツのルードウィグ・ローベ社にコンサルタントとして雇われ、1890年までにいくつかの銃を試作。1893年、最初に量産されたオート・ピストルである口径7.65ミリのC93を設計します。これが所謂ボーチャード・ピストルです。

一方、P08の設計者である Georg Johann Luger は1891年頃からローベ社でデザイナーとして勤務しており、H.Borchardt と同じプロジェクトグループに加わったことで、P08より先に7.65ミリ・ボーチャード弾を設計したと言われています。1896年、モーゼル社が完成度で勝るC96の生産を開始すると、G.Luger はボーチャード・ピストルに大幅な改良を加え、1898年にボーチャード弾を短縮した7.65x21ミリ弾を使う新型のピストルを設計しました。1900年にスイス軍がそれを正式採用。1901年に9×19ミリ弾を、1902年にそれに対応した口径のピストルを開発した後、いくつかの改良を経て、1908年にドイツ軍に採用されたモデルをP08と呼ぶようになりました。

さて、MGCの金属モデルガンは1966年に発売されました。1960年代後半から1968年にかけてはアメリカのテレビドラマを発端とするミリタリーブームでしたが、モデルガンにとってはMGC製ブローニング380の販売方法を巡ってMGCと販売店側が対立していた時期でした。

1965年の7月、MGCはブローニングの販売を18歳以上に限るとともに、「購入誓約書」に住所を記入し署名する”新しい購入制度”(『MGCをつくった男』20頁より)を発表します。このブローニングは、1964年の日本における海外旅行の解禁に伴い、MGCがアメリカとヨーロッパへ取材旅行に行った後の第1号モデルガンであり、今までにないリアルなモデルガンを販売するための積極的な犯罪防止策として、MGCはユーザー登録制を導入したのです。

販売店側はモデルガンが売れなくなることを懸念し反発しますが、8月にはMGCが販売店の集まるアメ横に直営店「BONDSHOP」を設置。”新しい購入制度”を受け入れない販売店にはブローニングを卸さず「BONDSHOP」で直販する体制を整えます。その後、MGCの下請け金型業者がブローニングの金型をもう1つ作り販売店側に流したことで対立が激化。11月、販売店側は日本高級玩具小売組合=NKGを組織し、ブローニングを含む全てのMGC製品の取り扱いを中止、新製品多数の一斉販売を告知しました。

新製品と言いつつMGC製品をコピーするメーカーがある中、中田商店はルガーP08(メーカー表記はハイフンの入ったP-08)、江原商店=CMCはコルト・ガバメントを独自に設計、いずれも1966年に発売します。中田のルガーは当初1965年の7月発売とアナウンスされましたが、数度の延期を経て、後から発表されたCMCのガバメントより発売が遅れた経緯があります。中田のルガーは当時一般的だった疑似ブローバックであるスライドアクション(タニオアクション)でしたが、CMCのガバメントは実銃どおりの構造と操作を実現するため、あえて無発火モデルとして企画、設計されました。これが所謂CMCの1型ガバメントです。

対するMGCもCMCに続き1966年にガバメントを発売します。こちらは発火モデル且つ輸出を前提にしており、内部構造は実銃と異なるようアレンジされていました。無発火だがリアルな構造のCMC、発火モデルで構造はオリジナルのMGCという対極のガバメントが出揃うのですが、MGCのガバメントは、ブローニングより前の海外取材に基づかないモデルガンに比べて圧倒的にリアルな外観を持ち、発火モデルを求めるユーザーのニーズにマッチしていたことから人気が上昇。CMCは翌1967年にガバメントを発火モデルに変更し(2型ガバメント)後を追うことになりました。

ここまでがこの記事の前置きです(笑) 過去記事も貼っておきますが、こちらのほうが遥かに詳しく書いているので、読むのはリメイク版だけで大丈夫です(苦笑)

・MGC ルガーP08:_1 https://blog.goo.ne.jp/downstairs4/e/5227d38ed8d4e09d2158646b3c718c68

・MGC ルガーP08:_2 https://blog.goo.ne.jp/downstairs4/e/4d0eab9b080212b91fc47afa2b199fd5

・MGC ルガーP08:_3 https://blog.goo.ne.jp/downstairs4/e/38ccb1224307e9217d2853d7d195a743

続きを書きます。このガバメントから始まる”世界的な有名銃”(『MGCをつくった男』20頁より)のモデルガンは「ダイナミックモデルガンシリーズ」と名付けられ販売されました。管理人調べではシリーズがどこからどこまでと決まってはいないのですが、いくつかの資料を見る限り、第1弾はガバメント、第2弾はコマンダー、第3弾はルガーP08(4インチ)、第4弾はワルサーP38アンクルタイプだったと理解しています。おそらく第5弾はベレッタM1934(スタンダード)で、その続きははっきりしません。

紹介するP08の製造時期は刻印からして1978年だと思われます。1966年に出たのは4インチであり、6インチと8インチは『MGCをつくった男』掲載の年表によれば翌67年発売だったようです。それ以前に8インチは1963年公開の映画「太陽への脱出」撮影のために貸し出されており、これはMGCが日活撮影所から協力を求められて製作したもので、他にもトンプソンやMP40が市販品より先に登場します。ストック付き12インチのルガーカービンは1971年の最後発になり、同年にはモーゼルカービンも発売されました。

現在の中古相場は、ざっくりですが完品で2万円程度。ミントコンディションなら倍ほど跳ね上がることもあるようで、中でもルガーカービンは別格で高いです(感覚的には5万以上)

外箱について、4インチは黒色の紙箱で左上にP-08と大きく印字されています。6インチと8インチは輸出用と同じものと思われる白い箱です。ルガーカービンの箱はさらに大きく、本体をスチロール箱に入れてからダンボールの外箱に収納します。

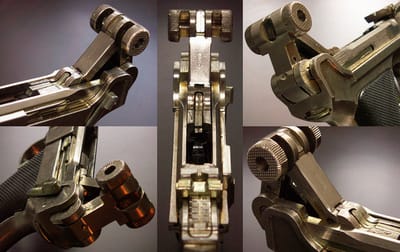

本体について、上下レシーバーなど主要パーツは亜鉛合金です。この個体は1971年と77年のモデルガン規制に対応しており、全体に金めっきがかけられ、銃口が閉塞されたうえでsmgマークが打たれています。バレルはレシーバーと一体で、根元にガス抜けの穴が開いています。亜鉛合金のタンジェントサイトはこの8インチとルガーカービンだけの仕様です。セフティレバーはライブですがクリック感はありません。セフティオンでせり上がるスチールのプレートには SAFE と刻印されています。

P08の特徴であるトグルは、実銃どおりブリーチブロック、センタートグルリンク、リアトグルリンクの3パーツに分かれています。エジェクターとファイヤリングプレートはスチール、エキストラクターは亜鉛合金製。センタートグルリンクは、実銃ではDWM(Deutsche Waffen und Munitions Fabriken/ドイツ武器弾薬製造社)の花文字が入りますが、この個体はMGCの文字が打刻されています。

MGCの金属ルガーは一般的なDWMでなく、モーゼル社が1942年に生産した希少な軍用モデルを再現しています。これはアメリカでモデルガンを販売するRMI社の社長の希望によるもので、他の特徴としては、グリップパネルに細い縁取りがあること、フレーム左面に P.08 の刻印があること(刻印はMGC金属では初期生産分のみ再現)などが挙げられます。

トグルの引きはモデルガンらしい重さです。トリガーは引きしろが短く、シアはパチンと気持ちよく切れます。MGCの金属ルガーは実銃で言うブリーチブロックストッパー(ホールドオープンラッチ)が省略されており、マガジンを抜くとトグルが前進してしまいます。ここはロストワックスのハードスチール製のものが別売されていたほか、カップリングリンク、リコイルスプリングジョイント、エキストラクター、ファイヤリングブロックもハードスチールのオプションが用意されていました。

このオプションは将来的なブローバック化を見込んでいたためですが、モデルガンの法規制により ”拳銃タイプの金属モデルガンは銃口が閉塞されることになり、大きなハンディキャップを負った。発火モデルとしてはそれ以上の発展が望めなくなってしまった”(『月刊Gun2004年7月号』163頁より) ことから、ハードスチールパーツを標準装備したP08・金属ブローバックの発売は最後まで叶いませんでした。なお、木ストが2種類、メタルストック1種類、サイレンサー、スコープマウント、革のホルスター、そして32連発のスネイルマガジンと、オプションが多いのもこのモデルガンの特徴です。

シングルカアラムのマガジンは装弾数8発。ケースはスチール、ボトムは亜鉛合金です。ボトムを固定するピンは右がやや太く、抜く時は反対側から押し出す必要があります。カートはスタンダード(手動排莢)なので先端に火薬を詰めるスペースがあるだけです。管理人の入手時は紙箱のカートが12発付属していましたが、当時の広告では、1967年1月1日からダイナミックシリーズは薬莢(カート)を別扱いする旨の記載があります。

P08の金属モデルガンは、1987年にACGのゲーリングルガー、1990年にマルシン、そして2014年にZEKEから真鍮の決定版が発売されています。どれも素晴らしい出来ですが、年代を考えればMGCの金属も負けないくらいの名作です。管理人はP08の無可動も触りましたが、ダレダレのエッジを見てMGCのほうが格好良いと思い、無可動を買わずに済んでいます(笑)

参考

・月刊Gun1981年4月号 ガンのメカニズム10 ルガーP08ピストル

・月刊Gun1987年5月号 ルガー・ピストル 8インチ砲兵モデル

・月刊Gun2003年10月号 モデルガン名鑑Vol.13 MGC ワルサーP38ミリタリー

・月刊Gun2003年12月号 モデルガン名鑑Vol.15 CMC製 コルト・ガバーメント45

・月刊Gun2004年7月号 モデルガン名鑑Vol.22 MGC製 ルガー P-08

・月刊Gun2005年5月号 モデルガン名鑑Vol.32 MGC製 BROWNING 380

・月刊Gun2006年3月号 モデルガン名鑑Vol.42 中田製 ルガー P-08

今回はKSCのガスブローバックガン、M92エリート1Aを紹介します。この「1A」の部分はローマ数字のⅠとアルファベットのAなのですが、読みがワンエーなのかアイエーなのかは難しいところです(苦笑) KSCのWebサイトでは1A、実銃を特集した月刊Gun2003年10月号の記事のタイトルも1Aと、どちらもアラビア数字が使われています。

実銃は2002年の米国ショットショーで発表され...という記述が色々なサイトで見られますが、外国のフォーラムでは2001年時点で登場していたという情報もあります。ショットショーでのお披露目後、日本ではKSCとウェスタンアームズ(WA)が立て続けに製品化しました。両社の発売年は巨大掲示板のログをヒントに2002年と推測しています。WAのほうは12月14日発売という書き込みがあり、実際に買った人のレポートも上がっているほか、WAより先にKSCが発売していたことも読み取れました。

管理人は最近になってネットで捨て値のジャンクを買いました。システム7の発売によってこちらは旧型になってしまったため、中古相場は完品でも5,000~6,000円ほどです。届いた現物はロッキングブロックが割れており、ブリーチブロックのアームとシャーシの一部も壊れていました。組み立て方を間違えたのでしょうか?

KSCは公式サイトから純正パーツが注文できる稀有なメーカーでして、小さいパーツは条件をクリアしていれば軽量配送を選んで送料を抑えることができます。ただし、一旦は通常の送料で決済し、オンラインストアのポイントで差額が返金される仕組みなので、オンラインストアを使わないユーザーは軽量配送の恩恵が受けられません。いくつかショップも訪ねましたが、どこもオンラインのほうが良いですよとやんわり断られてしまいました。

こうなると自分で直すしかないわけで、ロッキングブロックは100均の瞬間接着剤で圧着、ブリーチのアームもスライドと接着して復活させました。修理代はゼロです(笑)

外箱はブルー調の蓋にスチロール箱という一般的なものです。蓋は他と共通なのか、正面と短辺に1Aを示すシルバーのステッカーが貼ってあります。付属品はマニュアル、BBローダー、ホップ調整レンチに加え、小さい六角レンチが入っていました。この六角はセフティレバーの右側を固定するイモネジに合うのですが、やや手に入りにくいサイズなので、初めから付属しているのはポイントが高いです。

外観を見ていきます。スライドとフレームはマットブラック仕上げのABS樹脂。パーティングラインはトリガーガード裏まで綺麗に処理されています。バレルはシルバーのめっきが掛かっており、こちらもパーティングラインは普段は見えないロッキングブロックの裏にしか残っていません。

露出している金属パーツはピン類を除き、フロント/リアサイト、セフティレバー、トリガー、トリガーバー、ハンマー、テイクダウンラッチ、スライドストップ、マガジンキャッチです。リコイルスプリングガイドは実銃に倣って樹脂製。ブリーチピン、ファイヤリングピンブロック、エキストラクターはスライドと一体成型のモールドです。マガジン外装はプレス成型されたスチール、バンパーは軟質素材の別パーツを接着しているようです。

スライドにはモデル名などの文字がプリントされていますが、左側の M.I.S.T. Armory Inc. ADVANCED SERIES -A- はKSCのアレンジであり、ベレッタとライセンス契約を結んでいるWAは BERETTA U.S.A. CORP. ACKK., MD USA と、ベレッタの名前が入っています。WAはグリップパネルにもベレッタのロゴマークが入るのに対し、KSCのグリップには何も入っていません。フレーム左側のシリアルナンバーはエリート1A共通のようですが、エリート、エリート2、バーテックとは異なります。

握ってみると、ずっしりした重さと、M92系らしからぬ細身のグリップの感触が伝わります。マガジン込みの本体重量は実測757グラム、マガジンは単体で273グラムありました。グリップヘビーさは許容範囲だと思ったのですが、シューターのマック堺さんは、動画の中で「グリップ部分が重く、フロント部分はちょっと軽い」、本体重量についても「どちらかと言えばちょっと軽め」とレビューされており、管理人とは評価が割れています(苦笑)

動作については、スライドの引きは滑らかで、ハンマーコックもモデルガンのような重めのテンションが味わえます。セフティを下げるとハーフコックの状態でもデコッキングされてハンマーが安全に落ちます。ファイヤリングピンはダミーながらバネでぴょこぴょこ動きますし、この辺りは初代M92FSからずっと省略されているWAよりリアルです。

ホップアップは可変式で、付属のレンチをチャンバーにセットして調整します。ブローバックは20年前の製品ですし、現行品と比べるのは酷ですね。マック堺さんは「トリガープルがもうちょっと良かったらいいな」とも指摘されています。

分解は、マガジンを外し、テイクダウンラッチを下げる実銃どおりの方法です。スライドの中からリコイルスプリング一式とバレルがごろっと出てくるのはモデルガンのようで楽しいです。

管理人はMGCとマルシンのモデルガン、WAのM92FSも持っていましたが、M92系のトイガンはどれもよく出来ていると思います。このエリート1Aも旧型であることを差し引けば十分すぎる出来です。KSCとWAは一長一短ですから、自分の好みで決めて差し支えないでしょう。

最後に、実銃がどういう位置づけにあるかを整理して終わりたいと思います。

上はアメリカの弾薬の通販サイト「Lucky Gunner」が運営している「Lucky Gunner Lounge」の記事から借りた画像です。これによれば、M92FSのバリエーションとしてマニュアルセフティを持たないM92Gがあり、そこから1993年発表の強化型スライド採用モデル・ブリガーディアのスライドを載せたエリートが誕生。これに、2001年発表のストレートバックストラップと20mmのレイルドフレームを持つバーテックのフレームを組み合わせたのがエリート1Aのようです。したがって、エリート1Aはブリガーディアのバリエーションであり、ベースはM92FSでなくM92Gであると言えます。

参考

・Lucky Gunner Lounge Evolution of the Beretta 92 https://www.luckygunner.com/lounge/guide-beretta-92/

・マック堺-MachSakai KSC ベレッタ M92 エリート IA ガスブローバックマック堺のレビュー動画#427 https://youtu.be/gfq-hR21G6U?si=VFNAagjZjEt89ST0

管理人メモ

写真はいつも自然光で撮っていますが、今回は練習を兼ねて室内灯でも撮ってみました。

2024年5月、マルゼンからワルサーPPKのガスブローバックガンが発売されました。1990年発売のポイントのガスブロはとうの昔に絶版となり(メーカーも無くなり...)、長らくレプリカ(マルシン製・1988年発売)の固定ガスしか無かったエアガン市場に、30余年ぶりの新製品が加わったのでした。

少し前には、2009年にマルシン、2010年にCAWがPPKのモデルガンを続けて送り出し、それまでPPK/sのフレームをカットしてPPKにカスタムしていた数多のマニアが涙を流しながら予約したという逸話もあります(大嘘)

このようにワルサーPPKは、人気がありながらも選択肢の乏しい時期が続いた銃なのですが、その歴史は古く、初のモデルアップは1964年発売のMGCの金属モデルガンに遡ります。このモデルガンは、MGCの神保社長の「実弾は使えない。”オモチャではないが実銃でもない” 手にはぴったり、安全で魅力的だ。」(『MGCをつくった男』12頁より)という考えの元、実銃より小さくデザインされていましたが、アメリカでモデルガンを販売する会社であるRMI(Replica Models, Inc.)の社長から実寸大のPPKを要望されたため、1967年に新規金型の第2号PPKが生まれました。

第2号は発売当時のチラシで「ニューPPK実寸大」と謳われましたが、あくまで 実寸大 であり、MGCで最もリアルサイズに近いのは1970年発売の第3号PPK Waffen SS と言われています。これらは一般的?にPPKⅠ~Ⅲと呼ばれており、これは1982年発行のMGCの機関紙「ビジェール」に登場する呼称が由来であると思われます。

前置きが長すぎますが(苦笑)、PPKの話はMGCを避けて通ることができません。なぜなら、紹介するスズキのPPKも、MGCのコピーの1つとされているからです。

やっと本題の過去記事はこちら↓

https://blog.goo.ne.jp/downstairs4/e/c62cf06a42c820cc1af8e23ac71f8a4d

1965年、MGCがモデルガン購入の際に住民票の提出を求めたことをきっかけに業界は分裂し、それまでMGC製品を販売してきた商店側がMGCに競合する製品を独自に生産、販売するようになります。PPKのコピーも、結果的にはコモダ、スズキ、ホンリュー、マルゴー、マルシン製があるとされ、1974年には、紙火薬によるブローバックを実現したCMC製が誕生します。MGC製はⅠ~Ⅲ型全てがスライドアクション(または設計者の名前から タニオ・アクション)と呼ばれる疑似ブローバックでしたが、CMCは22口径のPPKかPPの実銃資料を参考に、リアル志向でありながら当時流行のブローバックも可能な、撃てるモデルガンを開発。MGCやそのコピーとは一線を画すコンセプトで人気を博しました。

1977年のモデルガン規制によりCMC製は販売を終えますが、MGCのコピー群のいくつかは生き残り、スズキのPPKも現代に流通しているというわけです。

さて、管理人はスズキのPPKを2008年頃の大阪ショットショーで買いました。確か15,000円しましたが、今の中古相場は完品で2万円ほど。同一品と言って差し支えないマルシン製であれば、3万円まで高騰することがあるようです。

外箱は銀色の紙箱で、側面には規制をクリアした証であるsmGマークのステッカーが貼られています。上蓋の左下にあるPBSSとは プロデュースド・バイ・鈴木・製作所 の略号です。

本体はプラスチックのグリップを除いて全て金属であり、銃刀法に従って金色のめっきが掛かったうえ、銃口は完全閉塞されています。スライドにはワルサーバナーが入っていますが、製造時期によるのか無刻印の個体もあるようです。04-80の刻印は製造年月の1980年4月、フレームの KS10769 は製造番号のようなものと考えられます。

セフティレバーとマガジンキャッチはライブ。ハンマーは可動しますがコックポジションでの固定はできず、機能的にもダミーになります。

発火方式は平玉火薬を使ったスライドアクションです。これはトリガーを引く力でスライドが後退し、ばねで元に戻る際にカートが前に押し出され、カート先端に詰めた平玉火薬が前撃針に触れて発火する仕組みです。エキストラクターはスライドにネジ留め固定、エジェクターはマガジンリップの上部がその機能を兼ねており、実銃の構造とは異なります。スライドアクションは1964年のPPKⅠが採用し、PPKⅢでは安全性を強化したチャンバーレス構造になるのですが、1969年発売のマルゴー製PPと、設計者を同じとするCMCのPPKを除いては、全ての金属PPKがスライドアクションを採用していました。この理由について、ライターのレトロ新見氏は後年、以下のように分析しています。

「タニオ・アクションのPPKがかくも多くのメーカーで作られたのはやはり映画「007」シリーズの影響が大きいのだろう。スクリーンではじき出される空ケースを再現するには当時のブローバックの完成度はあまりにも低かった。そこでトリガーを引くだけでOKのタニオ・アクションが流行することになったのだろう。」(月刊Gun1998年2月号 モデルガン・アンタッチャブル)

分解については、マガジンを外してトリガーガードを下げる実銃と同じ手順を再現しています。

先述した1965年の業界分裂時に、反MGC側である日本高級玩具小売組合(NKG)のパーツ鋳造を受け持ったメーカーの1つが、現在のマルシンである丸真ダイカストでした。スズキこと鈴木製作所も、おそらくNKG側のパーツ鋳造メーカーの1つであり、いつからか自社製品を販売するようになったと考えられます。

スズキのPPKは、コモダ、マルシン製と共通点が多く、プラモデルガンのベレッタM92SBやワルサーPPK/s、コルトガバメント等、現在のマルシン製品のいくつかはスズキの金型が元になったと言われています。モデルガンメーカーとしてのスズキの活動は1980年代のエアガンブームとともに縮小するのですが、その折に、NKGの中で交流のあったマルシンにスズキの金型等が渡ったのではないでしょうか。

今PPKを買うなら間違いなくマルゼンがお勧めですし、モデルガンならマルシンが手に入りやすいと思います。スズキのPPKは重さくらいしか長所がなくなってしまいましたが、史料的価値の高いモデルガンであることは確かです。

参考

・月刊Gun1991年8月号 モデルガン・アンタッチャブル ACT42 MGC・ワルサーPPK

・月刊Gun1998年2月号 モデルガン・アンタッチャブル ACT107 スズキ・ワルサーPPK

・月刊Gun2010年12月号 モデルガン名鑑 Vol.99 MGC NEW WALTHER PPK

・神保勉『MGCをつくった男』(2010年)

・ホビージャパンMOOK702 モデルガンクラシックス(2016年) CMC ワルサー Mod PPK

邦画のシティーハンターが話題になっていますね。今回は珍しくタイムリーに(笑)、冴羽獠の銃としても有名なコルトパイソン、コクサイ末期のメガヘビーウエイト(MHW)を紹介します。

発売時期は、Youtubeで紹介されていた個体のマニュアルの日付から2013年1月頃と思われます。管理人の個体はさらに後の製造のようで、マニュアルには 16.04.10 と打ってあります。

コクサイ ウリウ で検索すると情報がヒットしますが、コクサイ(国際産業)は2003年頃に蒲田の工場火災により廃業するも、部品の製造を担当していた有限会社ウリウが金型の一部を買い取り、販売をサンプロジェクトが引き継ぎました。その後、後継者不足を理由に2018年1月末をもって製造と出荷が終了。コクサイの活動は完全に停止しました。

現在のMHWパイソンの中古相場は2万~2万5,000円ほどで、発売時の定価と変わらないくらいです。金属モデルガンがべらぼうに高いのに比べれば、プラは平和です(笑) 余談ですが、Take Fiveこと旧マルゴーのブログによれば、コクサイの金属パイソンが最後に入荷したのは2011年6月で、定価は28,500円でした。税込みかどうか分かりませんが、今から考えると超絶に安いですね。

外箱は再生紙のような上蓋に大きくMHWと印刷されたシンプルなデザインです。スチロール箱は6インチまで共通なので、銃身が短いとスペースが余ってしまいます。付属品は発火カート6発、マニュアル、真鍮製のセッティングロッド(カートにキャップ火薬を詰めるためのローダー)です。

本体を見ていきます。売りのMHWフレームの色は真っ黒ではなく、鉛筆の芯のようなグレーです。同じコクサイのメガではないヘビーウエイトや、MGCのスーパーリアルヘビーウエイト(SRHW)よりは、マルシンのエクセレントヘビーウエイト(EXHW)に近い見た目です。磁石を近づけると、バチッとくっつくのが凄いですね。磁石は金属のサイドプレートやトリガーには反応しないので、ちょっと違和感があります(笑)

重さについては、公称値800グラムに対して、実測値は何と687グラム!!(涙) カートを6発込めてやっと810グラムになりました。明記されていませんが、公称値はおそらくカート込みなのでしょう。純正のグリップは片側70グラムと重いうえ、55グラムあるグリップウエイトを合わせると箱出しではかなりのグリップヘビーです。グリップウエイトは簡単に外れるので、いっそ外したほうが持った時のバランスは良くなります。

金属パーツの仕上げは、フロントサイトとリアサイト、エジェクターとエジェクターロッドがそれぞれ黒染め。ヨーク、サムピース(シリンダーラッチ)、サイドプレート、トリガー、ハンマーはぼてっとしためっき調の黒で、MHW樹脂のフレームとの差が目立ちます。マニュアルでは「パーティングラインがすべて消えた」と謳っていますが、トリガーガード裏にリューターのビットを当てたような跡が残っているのはいただけません。

一方、フレームトップは反射防止のシボ加工を再現しており、マズルに環状のツールマークを残すなど、芸の細かさは評価できます。エッジが立ち過ぎないフレームのラインと、丸棒をストンと切り落としたような平面のシリンダーボアを両立しているのも、ヒケの少ないMHW樹脂の恩恵と言えるでしょう。

作動については、マニュアルに「空撃ち禁止!」とくどいくらいに書かれていますが(苦笑)、シングル・ダブルアクションとも動きはスムーズです。トリガープルはむしろ軽すぎるくらいで、フレームを守るためにばねのテンションを落としているのかとさえ思います。M19であれば昔はガスガンも金属も持っていましたが、明らかにこのパイソンのほうが軽いですし、同じパイソンならマルイの造るモデルガンのほうが遥かに重く感じます。

発火については、付属のローダーを使って7mmのキャップ火薬をカートにセットします。カートリッジは旧のコクサイ製品に比べてリアルサイズに近づき、薬莢長は実弾の33ミリに迫る29ミリを実現(カート全長は36ミリ!) シリンダーインサートも安全を確保できる範囲で小さくなりました。カート底面には W-W SUPER .357 MAGNUM の刻印があります。

やはりフラッグシップの金属パイソンか、黒が良ければタナカを推しますが、少し変わった選択肢としてはMHWもアリだと思います。