新型コロナが登場してから、約3年が経とうとしています。

人類はこのパンデミックに対して右往左往しながら

その時のベストを思われる選択をして対処してきました。

3年経った今、振り返ってみると、

その対策は成功したのでしょうか、

それとも失敗したのでしょうか。

検証して次のパンデミックに役立てることが、経験した者の務めです。

(まだ新型コロナは終息していませんが)

WHOは当初、発生源や初期の情報を隠蔽した中国をかばう姿勢が批判されました。

初期から十分な情報開示が行われていれば、

他国の水際対策はもっとうまくいったはず、

初期の死亡者数を抑制できた可能性があります。

しかし、水際対策はいずれ突破され、

世界各国でパンデミックが発生することは防げなかったでしょう。

そしてmRNA ワクチンの開発。

これは医療者にとって、驚きと感動を持って迎えられました。

短期間で開発されたこととその有効率の高さは、

従来のワクチン開発の常識を打ち破る高いレベルでした。

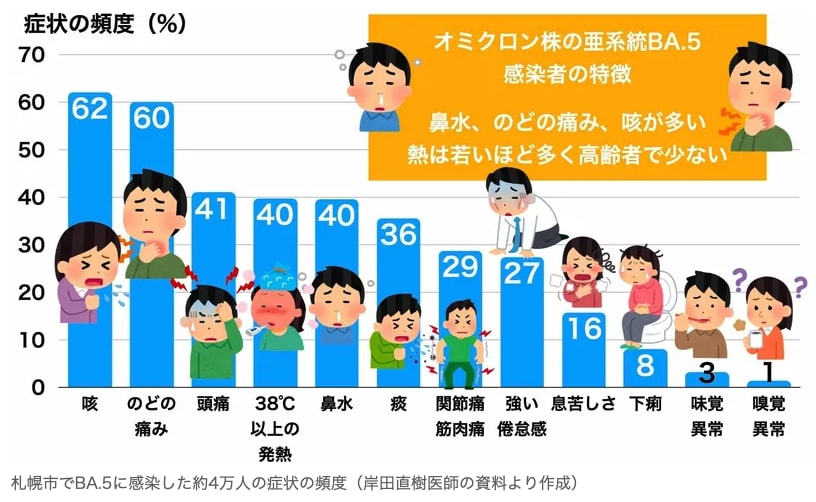

実は、コロナウイルスはもともと“風邪ウイルス”として小児科医にとってはなじみ深い名前でした。

幼少期から繰り返し感染し、だんだん軽症化し、かつかかりにくくなるタイプです。

つまり高齢者は、それまで何回もかかっているので軽く済むため、

今まで注目されず、また迅速検査キットも開発されませんでした。

しかしふつうの風邪ウイルスだったものが大きな変異の結果、

「新型」と呼ばれるようになり、

今までかかって獲得した免疫が効かなくなってしまいました。

つまり日本国民の老若男女全員がまっさらな免疫状態。

すると、加齢とともに免疫力が低下した高齢者は、

その年になって初めてコロナウイルスに感染することになるため重症化しやすくなります。

それが初期に問題となった“高齢者の重症化”の正体です。

mRNAワクチンが開発され、その接種が進むとともに高齢者の重症化が話題にならなくなりました。

死亡しても、もともとの病気が悪化してという経過が多く、

新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなることは減りました。

これは、mRNAワクチンを1回接種すると、1回感染したのと同じ免疫が得られるからです。

3回接種=3回感染、4回接種=4回感染とみなせるので、

前述のように「感染を繰り返して軽症化し罹りにくくなる」が実現できたのです。

ただし、ワクチンだからどれでも同じ効果が得られるとは限りません。

mRNAワクチンはスパイク蛋白をヒトの体内で増殖させて強力な免疫を得ることができます。

従来の「生ワクチン」に近く、すると細胞性免疫+液性免疫の両方が獲得されます。

細胞性免疫が獲得されると、長期間記憶されるため、重症化予防に役立ちます。

このワクチンのおかげで、世界の1000~2000万人の命が守られたと試算されています。

しかし中国が開発して使用したワクチンは「不活化ワクチン」なので、

液性免疫しか得られません。

短期間で発症予防効果も重症化予防効果も弱くなってしまいます。

もしmRNAワクチンの登場がなかったら・・・

今でもパンデミックが抑制できない状況だったかもしれません。

著名な科学雑誌「Lancet」が「新型コロナ対策は失敗だった」と論じていることを知りましたので紹介します。

私が失敗と感じる点は、下線を引いた「インフォでミックの制御ができなかった」こと。

ソーシャルメディアが発達し、情報があっという間に世界中に広まる現代社会。

偽情報もインパクトがあればあるほど広まる速度が速く、翻弄される人々が多くなります。

これに対応する手段があるでしょうか?

それは常日頃から、“信用できる”情報源が“わかりやすく”発信し続けることだと思います。

“信頼できる”とカッコ付けにしたのは理由があります。

現在でも厚生労働省とか各学会が情報を出しています。

しかし文章がわかりにくかったり、量が多かったり、科学的根拠のみで実現不可能だったり・・・とにかくとっつきにくい。

さらに、日本国民の中には厚生労働省を信用していない人々もいますし。

政府・学会・市民が参加して感染症に立ち向かう団体を作り、

科学的根拠に基づいた、政治的判断も含めた、市民感覚で実現可能な情報を、

そこから発信する必要があります。

「困ったとき、迷ったときにあそこのサイトを見れば解決する、安心できる」ことが習慣づけられれば、新たなパンデミックが発生しても現在のように振り回されることはなくなるはずです。

アメリカではずいぶん前にそれを実現していて、

ACIPという団体が実働しています。

それを見習って、日本も鋭意製作中・・・というニュースが10年以上前から聞こえてくるのですが、まだ実現していません。

ただ、今回の新型コロナ禍ではアメリカも大混乱しましたので、

猿マネではあまり効力が期待できないかもしれませんね。

■ COVID-19対策は「世界的失敗」 Lancetの委員会がレポートを作成

(2022年09月21日:メディカルトリビューン)より抜粋;

※下線は私が引きました。

・・・全世界における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連する推定死亡者数は1,720万人とされている。Lancet誌のCOVID-19委員会は新たにレポートを作成し、この驚異的な死亡者数について「重大な悲劇であり、COVID-19対策の大規模な世界的失敗」と表現。レポートではCOVID-19に対する包括的な調査、分析、対応策を示し、COVID-19パンデミックの終息と次なるパンデミックへの対策として3分野11項目から成る勧告を提示している。

▢ 10の要因によりパンデミック制御に失敗

レポートでは「多くの政府が組織の合理性と透明性に関する基本的な規範を遵守できず、また多くの人が(しばしば誤った情報に影響されて)基本的な公衆衛生上の予防策を軽視し、世界の主要国はパンデミックを制御するための協力に失敗した」としている。

その具体例として、

1.COVID-19パンデミック発生時の適時な通知の欠如

2.新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の重要な空気感染経路の認識や、拡散抑制のための世界的、国家的な適切な措置の遅延

3.抑圧戦略における各国間の調整不足

4.各国政府における経済的・社会的影響を踏まえたパンデミックの制御に対するベストプラクティスの欠如

5.低・中所得国に対する資金提供の不足

6.防護具、診断薬、医薬品、医療機器、ワクチンなどの世界的供給と公平な分配の欠如(特に低・中所得国)

7.感染、死亡、ウイルス変異、保健システム、間接的な健康被害などに関する適時、正確かつ体系的な情報の欠如

8.バイオセーフティに関する規制の不足

9.組織的なインフォデミックに対する敗北

10.脆弱性を有する人々を保護するための世界的、国家的なセーフティネットの欠如

の10項目を挙げている。

▢ 多国間主義の強化を呼びかけ

COVID-19パンデミックの終息と次なるパンデミックへの対策は

①現在のパンデミックを制御および理解するための実際的な手順

②将来のパンデミックに対する防御体制を強化するために必要な投資

③多国間主義を強化する野心的な提案

―から成る。

①については

・世界的、国家的なワクチン接種戦略の確立

・SARS-CoV-2の起源に対する調査を強化」

②に関しては

・国家保健システムの強化、プライマリヘルスケアと公衆衛生への増資

・国家的なパンデミック対策計画

・持続可能な開発および『Good Health and Well-Being※』復興計画のための資金調達」から成る。

③では

・新興感染症対策の主導機関として世界保健機関(WHO)の維持

・WHOのガバナンス改革

・グローバル・パンデミック協定の確立と国際保健規則の強化

・パンデミック予防のための規制

・低・中所得国の金融、研究開発、生産能力に対するG20の支援

・『Good Health and Well-Being』、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、機能的な保健システムを確保するための新たな世界保健基金

ーを挙げている。

その上で、「政治、文化、制度、財政など、全ての重要な側面で多国間主義を強化すべき。特に裕福かつ強大な国に対し、国際連合への活動の支持・維持・強化を呼びかける」と結論している。詳細はLancet(2022年9月14日オンライン版)に報告されている。