2021年11月25日、播磨町を散策してきました。東本荘の庄屋であった梅谷家の4代目当主

の梅谷七右衛門清政(1683-1762)の足跡を辿るというのが今回のメインテーマでありました。

本日はその第13回(最終回)で無量壽院を写真紹介します。

これまで12回にわたり巡ってきた場所の写真を紹介してきました。本日はその最終回で

梅谷七右衛門清政が妻の死を悼んで建立した「三界萬霊地蔵尊」をはじめ清政所縁の

無量寿院を紹介してこのシリーズを閉めたいと思います。

無量寿院の表記は正しくは無量壽院が正式名だと思いますがここからは簡易的にこちらを

採用して書いていきます。

参照資料

1)「歩いてみよう播磨町の歴史」を編集する会・編『播磨町の歴史』(2005)

2)現地説明板

3)令和3年度 播磨町郷土資料館 特別展「梅谷七右衛門清政と播磨町の先覚者たち」

過去の記事

第1回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その1 播磨小学校のクスノキ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その2 新聞の父濱田彦蔵の碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第3回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その3 金泉寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第4回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その4 魚介類供養塔 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第5回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その5 妙智山 少林寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第6回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その6 阿閇神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第7回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その7 清澄稲荷神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第8回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その8 蓮花寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第9回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その9 大歳神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第10回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その10 上の池 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第11回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その11 お好み焼き夢工房でのランチ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第12回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その12 野添大西の塞の神 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

無量寿院の基本情報

住所:兵庫県加古郡播磨町西野添3丁目8−16 TEL:078-942-3866

宗派:高野山真言宗 山号:光明遍照山

御本尊:無量壽如来(阿弥陀仏)7世紀中頃、高羅の仏工の稽主勲の作

開基:弘法大師(空海 774~835)

再興:覚鑁(かくばん)上人(興教大師)

所在地のGoo地図を添付しておきます。

現地説明板

本堂を中心とした境内

上の写真は本堂の遠景

上の写真は大門から観た無量寿院の遠景

無量寿院は真言密教道場で播磨国に末寺53ヶ寺を持つ中本山でした。

明治期の廃仏毀釈の試練により末寺の吸収や寺院合併を経て現在に至っています。

通称、野添の大寺と呼ばれ親しまれています。高禅寺と呼称する場合もある。

上の写真は明治8年(1875)頃の無量寿院の伽藍配置 出典:2)現地説明版より

真言宗の寺ということで大師堂、護摩堂、鬼堂、弁天堂などが特徴的

上の写真は大寺の明治初期までの寺領 出典:2)現地説明版より

無量寿院境内の梅谷七右衛門清政関連遺構

三界萬霊地蔵尊

上の写真は一番右の三界萬霊地蔵尊をはじめとする石造品

上の写真は三界萬霊地蔵尊のアップ

三界萬霊地蔵尊は寛保3年(1743)、梅谷七右衛門清政が60歳の秋、庄屋で魚問屋で財を

成していたものの普段から質素な生活を共にしてきた愛妻を失ったので信仰の篤い

清政は妻の霊を慰めるため、三界萬霊地蔵尊を無量寿院に寄進しました。

宝篋印塔

上の写真は梅谷七右衛門清政が寛延2年(1749)に奉納した宝篋印塔(一番右手)です

この年が寛延の大一揆が一夜にして終息を迎えた年月と一致するため、「魚介類供養塔」

と同様、両者の関連がいろいろと想像されています。

寺伝による阿弥陀如来及び寺の由緒

この項は1)の『播磨町の歴史』Page64に説明がありますので引用紹介します。

寺伝には本尊・無量壽如来(阿陀如来)は、第37代の孝徳天皇の時代(7世紀中頃)に

高麗の仏師が作ったと言われています。この尊像は、播磨国明石郡西島村(現在の

明石市大久保町西島)の六郎右衛門の家に伝わっていたものである。その尊像が、

岩光(いわみつ)へ行きたいとたびたび言ったので、六郎右衛門はついに尊像を

背負って岩光村へ行った。現在の野添地区は「岩光」と呼ばれていた。

ここは、弘仁年中(810~824)に弘法大師が播磨国に同歴の時に立ち寄った所で、

老松が茂り岩は苔むし、深林中に忽然と光明を放つ岩があり、この霊験によって、

大師はここに草庵を造りました。これよりこの地を岩光といいました。大師が草庵を

作ってからも長い間荒れていた。その後に覚鑁(かくばん)上人が、当地に来て、

この不思議な話を聞き、康和5年(1103)に梵宇(寺院)を修造し、光明遍照山無量壽院

と言うようになりました。それ以後、寺は繁栄し、真言密教の道場となり、修業僧で

にぎわったといいます。

本堂前の石燈籠

上の写真は本堂と本堂前です。

この石燈籠は、1)の『播磨町の歴史』Page52に説明がありますので引用紹介します。

・・・本堂前には石灯籠があります。寛文4年(1664)の銘があり、播磨町でもっとも

古い石灯籠である。石灯籠は仏堂や社祠に献灯するための器具で、照明用ではない。

いずれも正しい規格をもち、下から基礎、竿、中台、火袋、笠、宝珠の各部で

構成されてる。無量壽院の石灯籠は、竿が四角柱状になっているのが特徴です。

古い石塔類の部を再利用したのかもしれません。

弘法大師の石像

本堂の西側(左側)には石造りの弘法大師像があります。(上の2枚の写真)

石像の下部には下の写真のような文章が刻まれています。

手水舎

新四国八十八ケ所霊場めぐり

上の3枚の写真は境内の四国八十八ヶ寺めぐり

無量寿院の墓地の中に八十八ヶ寺を模した88の仏があります。

無量寿院のこれらの八十八ヶ寺の仏をめぐると、四国八十八ヵ寺を巡るのと同じ功徳が

あるとされています。

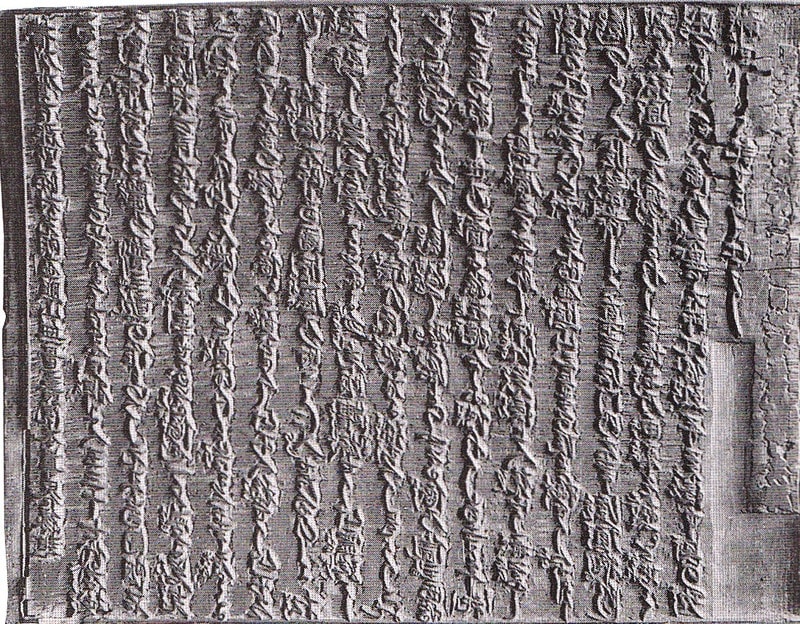

中世の版木5枚

上の写真は野添の大寺の縁起を刻んだ版木

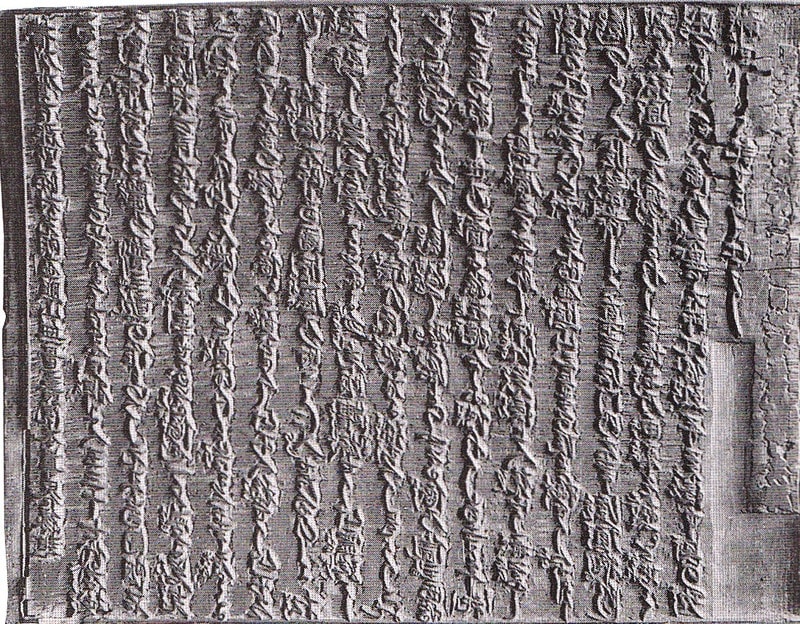

上の写真は版木の訳文 出典:1)の『播磨町の歴史』Page55

以下の文章は1)の『播磨町の歴史』Page54からの要約引用です。

江戸時代の歴史書である『播磨鑑(はりまかがみ)』(宝暦12年・1762年頃)によれば、

「無量壽院が建立されたのは、平安末期と言われ、光明遍照山高禅寺、真言宗、

寺領30石で無量壽院といい、高野山無量壽院の末寺である。また、本尊は、阿弥陀如来で、

境内5丁四方あり、竹やぶや木が繁茂していいました」と記しています。

この無量壽院には、播磨町の平安時代から中世を語る貴重なものがあります。

播磨町指定文化財の、版木『理趣経(りしゅきょう)』と『播州賀古郡野添村

光明遍照山無量壽院本尊略縁起』です。版木とは、木版用の刷り板のことで、この版木は、

文明19年(1487)の銘の入った『理趣経』の4枚(8面)と『本尊略縁起』1枚と合わせて5枚です。

5枚とも厚いサクラの一枚板に文字が彫り込まれています。

『理趣経』は、密教独特の経文で悟りの真実の知恵を説いたもので、『本尊略縁起』は、

無量壽院について、古代からその当時までの口碑や記録を要約したものが、それぞれ

彫刻されています。いずれも、中・近世の仏教史を知る上で貴重なものです。

この版木で刷られたものは、この寺で修行していた多くの僧侶に配布され、読経され、

また、野添の人びとやお参りに来た人びとに手渡されたことであろう。