【ファーティマ朝】 それから、アッバース朝も100年ぐらい経つと、帝国が広すぎてとても支配できない。周辺で地方政権が分裂します。

909年、エジプトでファーティマ朝が成立します。ここはアッバース朝が嫌いな国です。ここで新しい国を作って、その時に新しい都もつくる。それがカイロです。今でもエジプトの首都です。

ここは同じアラブ系の国ですが、シーア派の国です。アッバース朝はスンナ派です。国の名前のファーティマというのはムハンマドの娘で、その娘と結婚したのがシーア派が正統とする4代カリフのアリーです。つまりアリー支持派です。アリーを支持するグループがシーア派です。それにちなんだ国の名前です。

※ 過激シーア派といわれるイスマイール派の指導者ウバイド・アッラーは、910年1月チュニジアで自らがマフディー(待望された救世主)たることを公式に宣言し、またカリフを称した。ファーティマ朝の正式のスタートである。ちなみに、これに対抗してアンダルスの後ウマイア朝も929年、カリフを名乗ったので、アッバース朝カリフともに、イスラム世界に3カリフが鼎立することになった。(都市の文明イスラム 佐藤次至・鈴木董 講談社現代新書 P208)

※ 10世紀以降、イスラム世界の中心が、イラクからエジプトへ移動したといわれる。現在もエジプト・アラブ共和国の首都であるカイロは、アラビア語でカーヒラという。「勝利」を意味するカーヒラは、10世紀にチュニジアからエジプトに支配を広げたファーティマ朝が新たに造営した城郭都市の名前だった。(都市の文明イスラム 佐藤次至・鈴木董 講談社現代新書 P154)

イスラーム帝国は広すぎる。だから辺境地帯で地方政権が誕生してどんどん分裂していく。広げるときはいいけど、広すぎると守りが大変です。異民族が侵入してくるんです。

【トルコ人の移動】 今度は中国史と関わります。中国史で中国の北方民族、馬に乗った民族、彼らは動くのは速い。1000キロ、2000キロぐらい平気で移動する。

彼らが移動して、中央アジアからこのイスラーム化した西アジアに入って来ます。イスラーム帝国に入ってきて国を建てていく。彼らがトルコ人です。

中国史では何と言っていたか。漢字で出てきた。中国史では突厥と言っていた。騎馬遊牧民です。彼らは馬に乗っていて戦いには強いから、それを見込まれてアッバース朝の王様から軍人に雇われる。彼らは好んでイスラーム国家の軍人になっていきます。

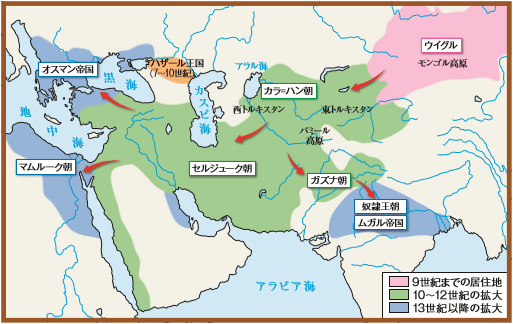

▼トルコ人の拡大

しかし彼らは今でいう軍人と違って、王様の奴隷として軍人になっていきます。奴隷軍人なんです。しかも王様と緊密なつながりを持つエリートです。イスラーム圏にはこういうシステムがあります。横文字で言うと、彼らのことをマムルークといいます。

奴隷というとものすごく悲惨な生活をしているような気がしますが、実はそれはヨーロッパの奴隷のイメージであって、ここの奴隷はけっこうお金をもっていて豊かです。我々日本人の持つ奴隷のイメージとはかなり違います。そこには血の通った主人と奴隷の関係があります。

だからこれは奴隷ではなくて、日本で言えば養子のようなものだという人もいます。確かにそうとらえた方が分かりやすいです。しかし教科書には奴隷と書いてあります。

ただ優れた軍人奴隷は他の王様も欲しいから、「奴隷を売ってくれ」となる。そうなると自分の意志とは関係なく、売られていきます。売られる人間というのは、自由人ではなくてやはり奴隷だという位置づけです。雇い主から雇い主に売られていたので「やはり奴隷かな」という感じです。

だから奴隷というのは、その生活の悲惨さを言うのではなくて、お金で売買されるかどうかが基準になるようです。他人の意志でお金で売買されるとは、自分の意志は無視されるということです。つまるところ人間と奴隷との差は、その生活水準ではなくて、個人の意思が尊重されるかどうかにかかっているようです。

ただ現在でもこのスタイルを取っている職業人はいます。すぐれた野球選手は、球団のオーナーから見ると戦力として非常に欲しいから、高額でトレードされます。トレードとは売買です。5億とか10億で売買される。これがトレードです。イスラム圏の奴隷は、こういうプロ軍人として、今のプロ野球選手のイメージに近い。「オレはあの球団には行きたくない」と言っても、オーナーが「移籍しろ」と言えば、嫌な球団でも行かざるをえない。

サラリーマンはそういったことはありません。例えば私がある企業に勤めていて、社長が「全然関係のない別の会社に移れ」と言うことはできません。A社で働こうが、B社で働こうが、それを決めるのは自分であって、社長ではありません。しかしこの軍人奴隷にはそういう権利はありません。ご主人様がA軍に行けと言えばA軍に行き、B軍に行けと言えばB軍に行く。そういう奴隷軍人です。

しかし生活は豊かです。権力も持っている。武力も持っている。だから彼らが腹を立てると怖い。奴隷が主人の国を乗っ取って、別の国を建てたりします。

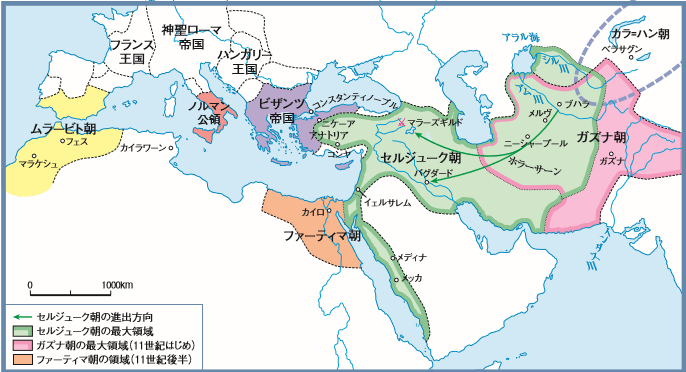

▼11世紀のイスラーム世界

【セルジューク朝】 彼らトルコ人がマムルークになって雇われているその一方で、中央アジア出身のトルコ人たちをまとめた国が建てられます。これが1038年です。これをセルジューク朝といいます。セルジューク家が建てたものです。彼らは中央アジアから入ってきた人たちですが、もともとの出どころはモンゴル高原です。中国史で出てきた騎馬遊牧民の突厥です。

1055年、セルジューク朝のトゥグリル=ベクがバグダードに入城し、先に侵入していたブワイフ朝を滅ぼします。これはアッバース朝カリフの要請に応える形で入城します。アッバース朝はブワイフ朝をトルコ人を使って退けたかったのです。

※ アッバース朝のカリフは実際のところ、10世紀には、イラク平原を支配するだけの存在になっていた。・・・・・・10世紀後半以降は、アッバース朝とは名だけの政権になってしまった。しかし、アッバース朝のカリフは、その後も長い間それなりの権威をたもった。各地の政権担当者は建前として、カリフから任命されて統治に当たるという形式をとっていたからである。イスラム世界は政治的には分裂しながらも、象徴としてのカリフと、共通のイスラム法と、同じカリキュラムで教育された後の担い手であるウラマーによって、1つの世界として存続し続けたのである。(都市の文明イスラム 佐藤次至・鈴木董 講談社現代新書 P99)

しかしそのトルコ人のセルジューク朝がかなり大きい国になります。東はイランから中央アジアまで。そして西はアナトリアまで。この西のアナトリア(トルコ半島)を領有したことが、今のトルコ共和国の起源になります。

このアナトリアはそれまでビザンツ帝国の領土でした。そこにセルジューク朝が入ってきたことが、ヨーロッパ人の恐怖心を高め、このあとでいう十字軍のキリスト教徒の征服活動になります。

アラビア半島のまん中は砂漠だから、20世紀に石油が出るまでは誰も欲しがりません。

つまりアラブ人の世界に、東方の騎馬遊牧民のトルコ人が入ってきたということです。そして奴隷からのし上がって支配者になっていく。

トルコ人はもともとはアジア系の人々です。顔も言葉もアラブ人とは違います。しかし千年たった今では血が混じり合って、アラブ人やヨーロッパ人に似た顔になってます。

彼らはアッバース朝から実権は奪っても、アッバース朝のカリフは名目的に飾っておいた。そしてそのカリフからスルタンという称号をもらった。これを日本語に訳すと「統治者」という。つまり宗教的権威とは切り離して、政治的な権力だけをカリフから認められたわけです。

こういうふうに、アラブ人に代わってトルコ人がこの地域の支配層になります。これが11世紀です。

この頃のヨーロッパでは・・・・・・これも後で言いますが・・・・・・キリスト教のローマ教会が「イスラーム帝国と戦争をやる」と宣言して「参加するものこの指とまれ」というと、ヨーロッパ人がいっぱいその指にとまりだして、イスラームに対して征服活動をしだします。ヨーロッパ人は「オレがイスラームの土地をぶんどってやる」というんですよ。

1096年からの約200年間、7回にわたってキリスト教徒の攻撃を仕掛けます。彼らヨーロッパ軍は、胸にキリスト教のトレードマークつまり十字架のマークをつけて征服に行ったから、十字軍と呼ばれます。これはヨーロッパ勢です。彼らはキリスト教が発生したところつまりエルサレムを一時的に奪います。エルサレムはこの時イスラーム教徒の支配地になっています。

こうやって西アジアは、イスラーム国家ができるわ、東からはトルコが来るわ、西からはヨーロッパのキリスト教徒が攻めて来るわ、もうグシャグシャになる。

【アイユーブ朝】 次の12世紀になると、エジプトにまた別の王朝ができる。これをアイユーブ朝という。建国は1169年です。建国者はサラディンという武将です。本名はサラーフ・アッディーンといいますが、これを縮めたあだ名がサラディンです。サラーフ・アッディーンの短縮形のようなものです。

1187年、サラディンは十字軍と果敢に戦い、キリスト教徒からエルサレムを奪い返します。それでヨーロッパに名を知られます。ここまでが12世紀です。

【イル=ハン国】 次は13世紀です。1200年代です。中国史は先にやりました。モンゴルは、モンゴル高原から中国を征服して、この西アジアまで征服しに来ます。中国方面から征服に来た勢力は2度目です。1度目はさっき言ったトルコです。そして2度目が今からいうモンゴルです。

モンゴル人はイスラーム世界を席巻して、ここにモンゴルの分家をつくる。これがイル=ハン国です。1258年建国です。これがアッバース朝のカリフの息の根を止めます。ほんとに殺害する。実権を失ったとはいえ、まだ生きながらえていたアッバース朝はこの時に滅亡します。

モンゴルの支配下では、イスラーム教は禁止されたのか。これが全く逆です。支配者層になったモンゴル人自らが、このイスラーム教の教えの圧倒的な厚みに感化されてイスラーム教徒になっていきます。支配する側が支配される側の宗教に染まっていく。これがモンゴルのイスラーム化です。

しかしこういう国は長続きしません。せっかくイスラーム地域を征服しても、肝心の考え方を奪われてしまう。借り物の考え方は、一時的にはよくとも、長続きしません。征服したあと、自分たちの考え方を捨てるというのは、不思議なことです。それだと何のために征服したのかということになる。目標を見失ってしまうのです。目標を見失った国家は長続きしません。個人の目標と、国家の目標が一致しないと、国家は滅びます。私はこれは今の日本についても当てはまると思います。日本も明治以降、西洋の考え方を借りて急速に近代化しましたからね。

※ 自前の宗教的権威を欠くことの多かった権力者にとって、支配下の社会の代表でもあるウラマーと協力関係を結び、自らの支配がイスラーム教の教えにかなう正しいものであるとのお墨つきを得ることは重要でありつづけた。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P148)

【マムルーク朝】 これと前後して、エジプトには1250年にマムルーク朝ができます。マムルークとは、さっき出てきた奴隷軍人という意味です。彼らはまたここでも王朝をつくる。そしてここに攻め入ろうとするモンゴル軍を撃退していきます。

イル=ハン国の侵入はエジプトの手前で止まります。その後、イル=ハン国は、約100年後の1393年にティムールによって滅ぼされます。ティムールも、東のチャガタイ=ハン国を受け継いだモンゴル系の人物です。ですが、すでにイスラーム教徒になっています。のちにいいますが、このティムール帝国も短命です。

【まとめ】 以上をまとめると、今までいろんな国が出てきたんだけど、覚えようとしてもなかなか覚えきれないというのが実情ですね。

出てきた国を確認すると、

8C ウマイヤ朝からアッバース朝になった。

10C エジプトではファーティマ朝が分裂した。

11C アッバース朝をトルコ系のセルジューク朝が占拠した。

するとヨーロッパから十字軍が攻めてきた。

12C エジプトにアイユーブ朝ができた。

13C モンゴルが攻めてきて、イル=ハン国ができた。

エジプトでマムルーク朝が対立した。

14C ティムールが攻めてきた。

グチャグチャですね。西からも、東からも敵が押し寄せてくる。西アジア地域の宿命のようなものです。メソポタミア文明の頃から、これは変わりません。

【イスラーム文化】 いろんな絡みでいろんな宗教と接触し、キリスト教勢力も来る、中国の遊牧民も来る、そうしながらイスラーム文化圏がいろんな文化を取り入れていくわけです。

結局どんな敵から攻められても、イスラームは戦争には負けても文化的には勝ったんです。モンゴルだってイスラーム帝国に戦いでは勝っても、イスラーム教を受け入れていく。だからイスラーム教はますます栄える。

この時代は、ヨーロッパよりもこのイスラーム世界のほうが文化が高い。頭もいい、計算もできる、字も書ける。ヨーロッパ人は字が書けない、計算できない、まず紙がない。

しかしここには紙がある。紙があって、字が書けて、計算ができるから、契約ができる。ということは商売ができる。金貨や銀貨のお金だって当然あります。このころのヨーロッパでは、まだお金は一部にしか流通していません。

イスラーム商人たちは、そのお金を使って何百キロも離れたところと取り引きをし、中にはガッポリ儲ける商人たちも出てくる。これが船乗りシンドバットのモデルです。

船乗りシンドバットは物語上の人物ですが、彼らは実際に風向きもちゃんと知ってる。季節によって風向きが違う。これを利用すれば船で貿易ができて大儲けができる。船が1年を通じて移動できるんです。

この季節風の知識を得て、彼らが操ったイスラームの船をダウ船という。この船乗りがシンドバッドですよ。

アラビアンナイト、これがイスラームを代表する物語です。日本では千夜一夜物語といいます。

しかもギリシャの学問は、すぐにヨーロッパに伝えられるのではなく、このイスラーム世界で一旦アラビア語に翻訳されて保存されているんです。彼らイスラーム教徒がまずギリシャ文化を学んだ。その500年もあとになって、ヨーロッパでやっと紙ができて、ヨーロッパ人が勉強しはじめる。まだこの500年もあとだけど。

ヨーロッパ人がそのアラビア語を、自分たちの書き言葉であるラテン語に翻訳して、やっとヨーロッパ人が、ギリシャ人が考えたことを読めるようになるんです。こうやってギリシャ文化がヨーロッパに伝えられた。ここからヨーロッパが動き出して、やっとイスラームの水準に追いつく。もっと後のことですけど。

それまでのヨーロッパは遅れた地域だったのに、それが追いついたとたんに、なぜか爆発的に発展していく。これは不思議ですね。

イスラーム世界は、これで終わります。

【アフリカ】 次はアフリカです。世界史はあっちこっち行きます。アフリカは野蛮な土地ではない。ちゃんと国があります。今なぜ遅れた地域になっているか。

これは後で言いますが、ヨーロッパ人が荒らしまくって、アフリカの黒人社会を壊したからです。この最たるものが奴隷貿易です。アフリカの働き手の若手の多くが、奴隷として連れ去られた。

これは前に言ったイスラーム圏の奴隷と違って、本当に悲惨です。彼らは今でいう拉致にあう。突然後ろから羽交い締めにされて、手を縛られてブタのよう船に入れられて、大西洋を渡ってアメリカに連れて行かれた。この後500年後におこることです。

アフリカにやってくるのはヨーロッパ人ですが、その前はアフリカにもちゃんと国がありました。

ガーナ王国、マリ王国。ちゃんと文明も栄える。国もあった。そのほかにもあるんですが、代表してこの二つ。ガーナ王国の後、14世紀にマリ王国。ここも非常に繁栄して、金があふれるほどとれた。そういう王国もでてきます。

しかしその後、ポルトガル人が、スペイン人が、そしてイギリス人がやってくる。これでアフリカが変わる。

アフリカ大陸の自然環境は、赤道から北にあるのがサハラ砂漠です。北はイスラーム圏です。古代ではエジプト文明が栄えた。よく赤道をサハラ砂漠のまん中あたりに引く人がいますが、そうじゃない。サハラ砂漠の南に赤道はあります。赤道直下は熱帯雨林で、さらにその南北に砂漠があります。これは地理の基本だったですね。

商業が栄えたのは、アフリカの西ではなくて、アフリカの東のほうです。東岸の海岸です。なぜなら、この東海岸にイスラーム商人の船乗りシンドバットたちが、インド洋を西に東に貿易をしていくわけです。インド洋の西の突き当たりがアフリカの東岸です。儲かる商品があれば、何でも売り買いしていく。

だからここらへんのアフリカのもともとの言葉はバンツゥー語といいますが、これにアラビアの商人の言葉が混じり合います。そして別の言葉になっていく。これがスワヒリ語です。

東海岸にもジンバブエなどの国ができます。

2014年06月28日 グレートジンバブエ遺跡・・かずかず

次はヨーロッパに行きます。これで終わります。ではまた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます