日光御成道・川口宿につづいて、大門宿を歩いてきました。

また越谷に所用ができたので足を延ばしたのですが、所用があったのは当初北松戸。そのあと、越谷に行くことになろうとは思わなかったので、資料も地図も持っていませんでした。

川口宿を訪ねたときと同じ東川口で降りました。書店があれば、地図を買おうと思いましたが、駅の北口南口と見回したところ、書店はありません。地図が得られないとなると、川口宿を訪ねたあと、大門宿に関してインターネットをさまよっていたときのおぼろげな記憶しかありませんが、我が庵からはそれほど遠いというところでもなし、収穫が得られなければ、またいつの日か出直しましょう、と思って歩くことにしました。

東川口駅の西側は台地です。

日光御成道は結構長い坂を上り切ったところを通っていました。そこから貝殻坂という坂を下り始めるまで、街道は高台の端っこを縫って走っています。いまは家が立ち並んで、台地の下はところどころから覗けるだけですが、昔は見晴らしのいい場所だったのだろうと思われます。

坂を下ってやや広い道と合流するまで、街道には歩道も白線もありません。歩いているすぐ横を車がビュンビュンと飛ばして行きます。

カメラに収めたこの景色を目にするあたりで、川口市からさいたま市(緑区)に入ります。

東川口駅から歩くこと約二十分。朱色も鮮やかな大鳥居が目に入りました。

大門神社です。主祭神は天神七代之大神・地神五代之大神とありました。十二の大神を祀るので、かつては十二所社と呼ばれていたそうですが、記録も旧蹟もなく、創立年は不詳。

参道は200メートル以上あって、三の鳥居までありました。この神社がかつての大門宿の南端に当たるようです。

大門神社から四分ほどで本陣表門に差しかかりました。つくられたのは元禄七年(1694年)。大門宿の宿泊所は本陣一軒、脇本陣一軒、旅籠六軒と小さな宿場です。

本陣表門のはす向かいにある脇本陣表門。交通量が多く、道路を渡れなかったので、さいたま市のホームページから画像を拝借。こちらは安永五年(1776年)の建築。

大興寺に着きました。ここが大門宿の北端に当たります。南端の大門神社前から十分足らずで宿を通り抜けることになります。

この山門(画像上)が大門という土地の名前の元になったのだそうです。山門奥に見えるのは観音堂。本尊は行基作と伝えられる如意輪観音ですが、盗難に遭って、いまはないそうです。画像下は徳本上人念仏供養塔。

大興寺本堂と観音堂(下)です。真言宗智山派の寺院で、永禄年間(1558年-70年)の開山。

建築中の鐘楼塔。

他の大興寺探訪のブログを見ると、茅葺きの鐘楼塔が載っています。樹木や宝輪塔の位置関係からいって、間違いなくこの場所ですのに、茅葺きの鐘楼塔はなくなってしまったようで、新しきものをつくっていました。目隠しされているので、写真には写せませんでしたが、釣り鐘が提げられているのは見えましたから、鐘楼塔に違いありません。

私が訪れる寺社は無人であることが通例なので、茅葺きの鐘楼塔がどうなったのか、いまのところは不明です。

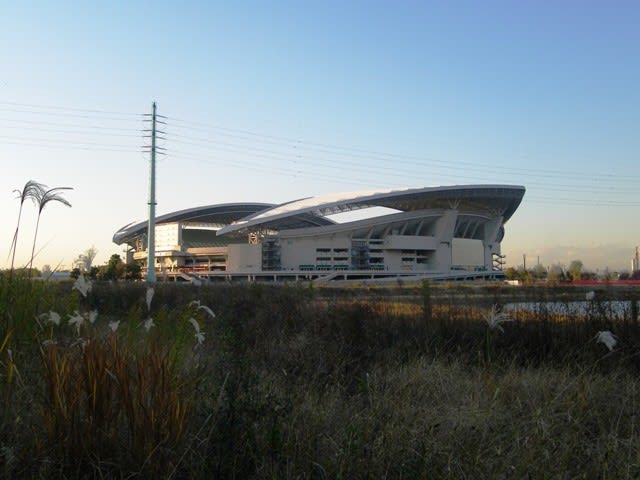

東北自動車道と国道122号線を越すと、埼玉スタジアムが見えました。見えることは見えますが、カメラに収めても、それとわかるかどうか、という遠さでした。この画像はこのあと近くまで辿り着いたときに写したものです。

これより先に進むと、東武野田線の岩槻まで鉄道の不毛地帯です。岩槻までは9キロ。とても歩く気力はないし、進めば進むほど、近くに駅がなくなると認識していたので、帰路に着くことにしました。

どこへ向かう道かわからねど、埼玉スタジアムの最寄り駅は埼玉高速鉄道の浦和美園駅だと知っていたので、スタジアムを目指して歩けば、なんとかなるでしょう、と再び東北自動車道を超えました。ちょうど浦和の料金所があるところです。

何をしているのか、道は到るところに「通り抜けられません」「迂回してください」という表示。その先を眺めると、ガーガーという建機の騒音。反対側では料金を払い終わってブーブーと発進して行く自動車の騒音。

墓所が見えたので、寄ってみると、明照寺という曹洞宗のお寺でした。

開基は春日景定という人。生没年はわかりませんが、江戸時代の旗本で、このあたり(中野田村)が知行地の一部だったようです。家康に召し抱えられたとあるので、十六世紀後半から十七世紀前半にかけての人です。

春日氏は中世には足利氏や上杉氏、太田氏などに仕えた一族です。この場所から10キロほど離れた見沼区南中丸というところに陣屋を構えていたようです。

水子地蔵の脇侍のように置かれていたピカチュウの石像。後ろはキティかと思いますが、キティらしくないキティです。ピカチュウに対する右の脇侍はドラえもんでした。川口宿の錫杖寺で見たキティ像といい、ここといい、子どもに親しみを持ってもらおうという傾向は最近のお寺の流行なのでしょうか。

向かい側には明照寺児童遊園と書かれた広場があって、子ども向けのフィールドアスレチックなどがありました。

明照寺のすぐ隣にあった重殿社。

「じゅうでんしゃ」ではなく「じゅうどのしゃ」と読むようです。前身は重殿権現と呼ばれていたらしく、蔵王殿がなまって重殿となったという説もありますが、よくわかりません。

本殿(画像上)と拝殿内に掲げられた扁額がさいたま市の文化財に指定されているようですが、扁額は暗くて見えず、本殿は厳重な囲いがスッポリと被されていて、これもまた見えません。せっかく建てられている説明板も浦和市時代のもので、風雨に晒されて、非常に読みにくい。

中野田不動堂。

棟材に天明六年(1786年)の建立と明記されているそうですが、その旨を記す説明板も浦和市時代のもの。こちらも風雨に晒されています。

いよいよ浦和美園駅を捜しますか、と歩き始めたところで見かけた山茶花です。5~6メートルの高さがあります。花を見れば確かに山茶花ですが、花の大きさは樹高に比例するものかどうか、大ぶりに感じられました。

山茶花の隣で咲いていたビワ(枇杷)の花。白い小さな花で、薄く甘い香りがします。あとで調べて、枇杷はバラ科だったと知りましたが、知ってみるとバラ(薔薇)に似た香りだったような……。この寒い季節に花を咲かせるとは知りませんでした。

私が写真を撮っていたら、不審者と思われたのでしょうか。隣家の老女がしげしげと私を観察していました。振り向いて目が合うと、クルリと向きを変え、何事もなかったような風情で姿を消しました。

姿を消したのではありません。木陰に隠れて依然私を窺っていたのです。その家の前を通り過ぎるとき、また目が合ったので、会釈すると、「写真を撮られたのかね」と声をかけられました。

「あれは山茶花ですか? だとしたら、随分背の高い樹ですね。初めて見ました」と私。

「私らの若いころはあの花を伐って市場に出したもんですよ。いまはもう駄目。外国から安い花が入ってくるから……」

歳のころは七十代。若いころ? ふーむ、五十年ぐらい前のことか、それとも少女時代のことをいっているのか。山茶花の切り花? 茶室で使うぐらいしか思いつかないが……。

陽が沈もうとしていました。木陰に入ると覿面に寒くなります。

細い径を下ると清水の流れがあり、立派な道路に出た、と思ったら、先に画像を載せた埼玉スタジアムが見えました。周りは荒れ地か、そうでなければ建機が入って造成中の土地です。そこに不釣り合いにきれいな道路が走っています。

自転車に乗った女子高生と女子中学生の一群が私を追い越して行きました。女子中学生は全員白いヘルメットを被っています。近くにいれば、こまっしゃくれて、うるさくて、憎たらしいだけなのに、三人、四人と連なって、先頭に遅れまいと自転車を漕いで行く中学生たちは可愛らしい。

浦和美園駅に着きました。東川口までは一駅ですが、料金は¥210。北総開発鉄道もびっくりの高料金です。

すっかり暗くなったころに庵に戻ってきて、本土寺のライトアップが終わっているのに気づきました。

この一週間、狭い参道を結構な数の車が行き来して、(駐車場はあるのかなぁ)という感じで、ノタリノタリと走っていたので、かなり鬱陶しかったのです。参道の途中までは歩行者専用の道があるのですが、なくなったところで車がすれ違ったりすると、いっぱいいっぱいで歩けやしないのです。

北小金駅から参道につづく道も、車が通るとは思わないのか、紅葉を見に行こうという人がいっぱいに拡がって歩いていたりしました。追い越すに追い越せない車がノタリノタリ。私はカッカカッカ……。それも終わりました。

→この日歩いたところ。