今日、2015年個展のDMが出来上がりました!

2日前に、いつもDMを作ってくれている会社に打ち合わせに出かけ、今日がチェックの日でした。

今日 作成し、8月1日刷り上がります。

2003年から隔年で個展をするようになって、4回目から利用させてもらっている印刷の会社ですが、

前回の個展のとき、担当者が別のところに移動になっていて動揺しました。

「いつまでもいると思うな担当者」なんだぁとがっかりしましたが、

今回、その担当者氏が戻って来ていて、ホントに嬉しかったです。

多く語らずとも、わかってくれる人に担当してもらって安心して任せました。

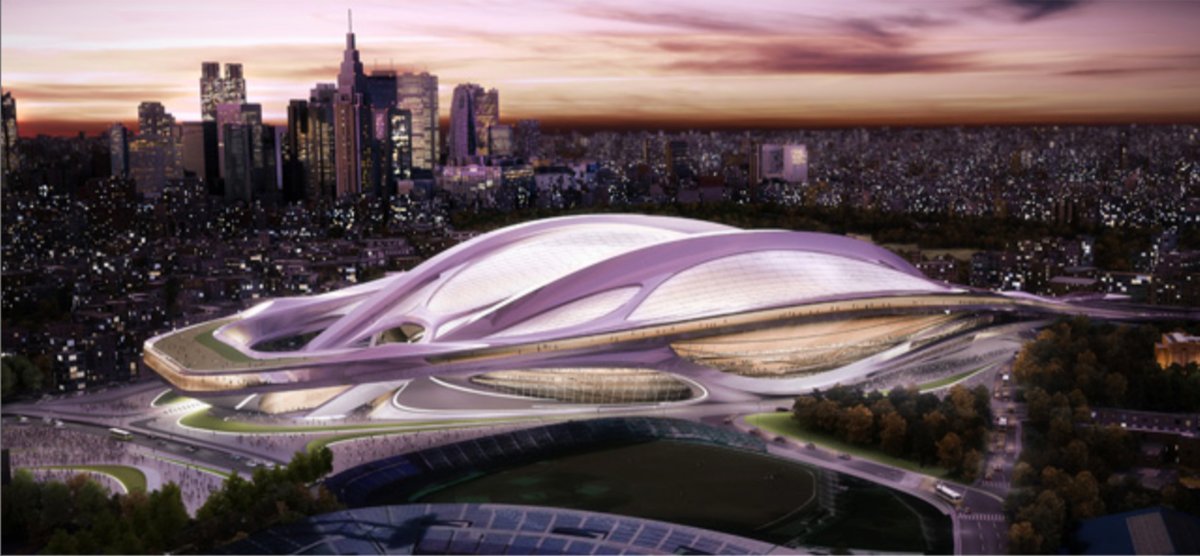

DMの表・裏です

≪Mieko kanayama EXHIBITION シチリアへ ー手織り・くさき染めー≫

というタイトルです。

写真はシチリア・タオルミーナのギリシャ劇場跡から眺めた風景を絵織りしたもので

『シチリアへ』というタイトルの絵織りタペストリーです。

遠くに煙たなびくエトナ山を眺め、イオニア海の美しい街の風景を絵織りにしました。

個展向けの織りは、まだまだ続きますが、このDMができると個展の準備はほとんど済んだも同じで、

ホッと一息ついています。

これを前に、夫と二人、成功を祈念して乾杯しました。

DMは ギャラリーに持っていき、メディアに宣伝し、招待の人たちに送ります。

ギャラリーHPでは すでに私の個展詳細が公開されています。

開催は9月23日~28日まで、表参道ヒルズ・ギャラリー同潤会ですが、このDM、ご希望の方にお送りしますので

左の〈メッセージを送る>でお受けします。

『ご住所・ご氏名・HN』を明記の上で申し込んでください。

です。

です。

先媒染に使います。

先媒染に使います。