冷凍食品は1900年初めにアメリカであまり日持ちのしないジャム加工用のイチゴを輸送に適するために冷凍にしたのが始まりだそうです。

当時は家庭用冷凍冷蔵庫もなかった時代なので、冷凍食品が一般家庭に広まるのは冷凍冷蔵庫の普及し始めた1920年代(日本では1930年代)以降となりますが、当初は果物などを保存しておくためのものだったようです。

1950年代のアメリカでは、冷凍食品が「未来の食品」としてもてはやされ、冷凍食品を専門に出すレストランまでありました。

本格的に冷凍食品が広く普及したのは日本では1965年以降で、家庭においてテレビなどの娯楽が増えたこと、また食生活が豊かになり、様々な料理が幅広く受け入れられるようになったことによる部分が大きかったと言われています。

この当時、「冷凍みかん」が駅などで売られるようになり、旬と逆の夏場に少し凍った食感のまま食べることが、新しい味覚として受け入れられました。

また1980年代以降には電子レンジの低価格化に伴う家庭への普及が広がって、同時に家庭用の冷凍食品も広く受け入れられるようになって行ったのです。

最近では、有名ホテルを含む名店や名調理人の名前を冠し、味をそのままに冷凍した高級志向の冷凍食品も登場しています。

時々買い物に出かけるカルフール(Carrefour)で写真の「冷凍食品」を見付けました。

カルフールは世界各地にスーパーマーケットチェーンを展開する売上世界2位のフランス企業ですが、チェンマイにはスーパーハイウエイ沿いにあります。

カルフールの「冷凍食品」売り場は行く度にショーケースが増えていて需要の多さが実感出来ます。

最近の傾向は「飲茶」系の冷凍食品の品揃えの多さです。

電子レンジで簡単に解凍・加熱が出来ることから、調理済みの冷凍食品が急激に増えています。

冷凍ショーケースの中で一段と目を惹いたのが写真中央の<本和風若鶏から揚げ>で、日本でもお馴染みの「ニチレイ」のタイ工場が日本の消費者向けに作られた製品です。

日本で販売されている商品と全く同じパッケージになっていて、説明文も全て日本語です。

揚げ立てのから揚げを急速冷凍加工した製品なので、電子レンジで温めるだけで簡単に食べられるところがとても便利です。

後方の2点は左が「シーフード・スパゲティ」、右が「シーフード・おかゆ」です。

大西洋の虹と船上大運動会

「地球一周の船旅」-2001年7月18日(水)の日記から。

数日前から船旅仲間から誘われて朝8時30分にスタートする「英会話中級」と引き続き9時10分から始まる「上級コース」に顔を出すようになりました。

どちらのクラスも参加者は10数名と少なく、毎回テーマを決めてクイズをやったりディスカッションをしたりなかなか楽しい雰囲気で毎回盛り上がっています。

上級コースが始まる直前に、先生が「皆さん、船の前方に素晴らしい虹が見えます」と教えてくれたので、全員が部屋を出て前方のデッキへ向いました。

私は「先ずはデジカメ!」と考え、部屋に急ぎ足で戻ってデジカメを手にしてからデッキに出てみると素晴らしい虹のアーチが船の前方に見えました。

虹の半円の真中をくぐるような体勢で船はゆっくり進んでいます。

カメラのシャッターを何枚か押した後、船が虹のアーチをくぐり抜ける瞬間を見ようと船の最先端に陣取ってみたものの、美しい虹は間もなく大西洋の空から消えてしましました。

さて、今日は久々の船内大型イベントが開催されました。

「大運動会」があると知って、余り広くもないデッキで一体どんな競技が展開されるのか興味がありました。

参加者は誕生月によって春夏秋冬の4チームに分かれ、またそれぞれのチームリーダーの下で前もって「応援チーム」も結成されていて、午後2時から暑い太陽の下で大運動会が始まりました。

競技種目は「人間バケツリレー」、「障害物リレー」、「借り人競争」、「早食い競技」、「ジェスチャー」、「騎馬戦」、「綱引き」などなどで、気温の上がったデッキの上で熱き闘いが展開されました。

私も日頃の運動不足解消には打ってつけと考え、「障害物リレー」と「借り人競争」に出場して健闘しました。

自分の所属する「秋組」はスタートから好調でトップに居ましたが、最終の騎馬戦と綱引きで惜しくも敗れ、残念ながら第3位に終わりました。

今日は朝から素晴らしい「虹」を見て、午後からは久し振りにいい汗をかくことが出来て充実した一日でした。

明治31~2年頃の議会で「ハイカラー」<high collar>のシャツを着用していた洋行帰りの議員たちを「万朝報」がハイカラー党とからかって書き立てたところから西洋風を気どることを「ハイカラ」と呼び、流行を追ったり、目新しいものを好んだりする人たちのことを「ハイカラ族」と言ったそうです。

戦後間もなく日本に米軍の駐留軍人たちがやって来て、私が生まれ育った東京・大森でも良くジープに乗ったアメリカ兵を見かけたものでした。

それまで見たこともなかった「チョコレート」や「チューインガム」を初めて口にしたのもその頃で、『何て美味いものがアメリカにはあるものだ!」と、ハイカラなお菓子に甚く感動したことを憶えています。

タイのスーパーやコンビニに行って良く目にするのが「スナック菓子」で、中には日本でもお馴染みの菓子が店頭に並んでいて、懐かしさが湧いて来ます。

タイのスナック菓子は大きく3つに分類されているようで、一つはタイで生まれ、タイで作られた「スナック菓子」。

二つ目はアメリカが発祥地のポテト・チップスやコーンを使ったメキシコ風の「スナック菓子」で、3つ目は日本生まれ、或いは日本を意識した「スナック菓子」です。

日本でも有名な「グリコ」や「カルビー」がタイに生産工場を持っていて、日本でもお馴染みの「菓子」を製造・販売しています。

日本が発祥の菓子や日本風のスナック菓子には大抵の場合「日本語」が書かれていて、さしずめ「ハイカラ」なイメージを意識している感じがします。

しかし時には間違い表記もあって、思わず笑ってしまうパッケージの商品が店頭に並んでいます。

上の写真の左の商品にはローマ字で<MOOZA>と書かれていますが日本語は「も」が反転していて解読出来ません。

中央の商品の「あとり」はひょっとすると日本の「なとり」を真似た商品かも知れません。

そして右側の「Glico」の製品の<LARB・ラーブ>味は・・・、多分「Harb・ハーブ」の間違いでしょう。

下の写真は日本でもお馴染みの「かっぱえびせん」。

カラフルなパッケージと生きの良さそうな「海老」の絵柄が目を惹きます。

自分は昔から新しいもの好きで、「新製品」とか「新発売」という言葉にも滅法弱く、また<流行>には極力乗り遅れたくはないという性格のようです。

そのことでは色々失敗談もありまして、今から30年以上も前の話ですがソニーが1975年に開発・発売した家庭用ビデオ<ベータマックス>を大枚(当時)はたいて買ったものの、10年後にビクター勢の「VHS」に負けてしまい、渋々VHSデッキを買い変える羽目になったことがありました。

パソコン歴も結構古く、MS-DOSパソコンを80年代初めに買って、当時は年賀状の「宛名印刷」などもやっていましたが、新製品が発売になると欲しくなり、今使っているパソコンはデスクトップ時代から数えて9代目になります。

デジカメも同じで一番最初に買ったものはソニーの製品で、記録媒体が<フロッピー・ディスク>を使用する大型のものでしたが、それなりに重宝しました。

デジカメも今使っているもので7代目になります。

日本を離れて早や11年目になりますが、日本の「情報」には常に敏感で、その情報源の90%はインターネットです。

今やインターネットのお陰で日本は元より世界の様々な情報が瞬時に入手出来る有難い時代になっていて、その便利さのスピードには目を見張るものがあります。

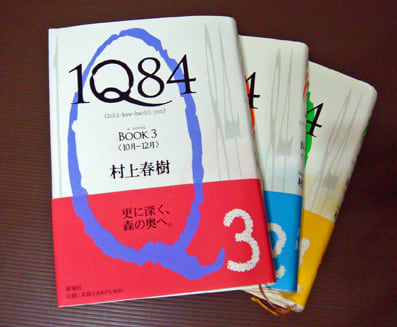

去年の5月に「書き下ろし小説」として新潮社から刊行された「1Q84」が当時のネットニュースで話題になっていて、どうしても読んでみたくなって日本から<Book1>と<Book2>を送って貰い一気に読んでしまいました。

著者の村上春樹は「ノルウェイの森」を読んだだけで、その後余り縁のない作家でしたが、彼の作品は翻訳されてシンガポールや香港、台湾、韓国などでも若者を中心に大きな支持を受けていると聞きます。

Book1とBook2ではスポーツインストラクターであり、同時に暗殺者としての裏の顔を持つ青豆を主人公とした「青豆の物語」と、予備校教師で小説家を志す天吾を主人公とした「天吾の物語」が交互に描かれていて、何となく「続編」を期待させる終わり方でした。

第3部(Book 3)は、当初2010年の夏に出版される予定だったそうですが、その後予定が早められて、去る4月16日に発売されることを知ったので、即予約を依頼して無事5日後にはEMSでチェンマイの私の手元に届いた次第です。

この<Book3>は発売後12日間で100万部を超える売れ行きを更新しているそうです。

Book3では2つの物語に加えて青豆と天吾を調べる「牛河」を主人公とした「牛河の物語」が加わりましたが、(Book4)の続編があるような印象を受けました。

ダバオの「七夕」の思い出。

フィリピンのダバオシテイで1999年から2007年までの8年間ロングステイしていた頃の思い出の写真です。

ロングステイを始めた1999年に市内にあるPNJKスクール(Philippine Nikkeijin Kai School)という私立学校(当時幼・小・中・高一貫校で、現在は大学まである)の小学部で「日本語」を教えていました。

フィリピンの学校は小学校から大学まで全て学校休暇が毎年4月初旬から6月初旬までの2ケ月間続きます。

日本の学校に比べると随分長い休暇に感じられますが、フィリピンではこのスクールホリデーの他には半期に約1週間、クリスマス時期に同じく約1週間の短期休暇があるだけで、春休みも冬休みもありません。

休暇日数のトータルで見ると日本の方が少し長いかもしれません。

私が日本語を教えていたPNJKスクールで、或る年に初めて「たなばた祭り」のイベントを企画しました。

小学校低学年から高学年、そしてハイスクールの生徒も全員参加で「たなばた」のお祭りをやることになり、各担当の日本語教師が生徒たちに「たなばた」の概要を説明し、子供たちに「短冊」を書かせました。

イベントを盛り上げる為に欠かせないのが「たながたさま」の歌です。

短い歌詞なのでみんな直ぐに憶えてくれて、生徒たちはそれぞれの「願い」を五色の短冊に書いて、ダバオの郊外から伐採して来た「笹」にしっかり飾り付けを済ませて、七夕祭りのイベントを全校生徒が集まって実施しました。

短冊をひとつひとつ読んで見ると、オーソドックスな「世界の人々に平和を」と大きな願いを書いた短冊、家族の健康を願ったもの、そして「成績が一番になりますように」といった生徒自身の願いがやはり一番沢山あって、中には「サンタクロース」への願いのような「携帯電話が欲しい」や「プレイステーション2が欲しい」、「パソコンが欲しい」、などの物的な願いが沢山書いてありました。

当時の私は小学5年生と6年生を担当していましたが、各クラスに居る5~6名の日系人の子供たちが短冊に書いた「願い」が悲しい願いだったので心が痛みました。

彼らの全てが母親がフィリピン人で、日本人の父親は日本に居て離れ離れで暮らしていたのです。

彼らが書いた短冊には、「お父さんと一緒に暮らせますように・・・」、「早くお母さんと一緒に又日本に戻れますように」、「日本に居るおばあちゃんと早く会えますように・・・」と、切実な願いが書いてありました。

PNJKスクールは私立学校で、それなりの学費がかかるので、多分日本に住む彼らの日本人の父親はしっかり「仕送り」をしていた筈ですが、子供たちにとっては経済的な安定もさる事ながら、やはり家族一緒に暮らしたいという願いが強いのでした。

『短冊に書いた願い事は本当に叶うの?』と真剣な顔で聞かれてしまって、「みんなでお星さまにお祈りして願いを叶えて貰いましょう・・・」というのが精一杯でした。

名画を見て感動したり、音楽を聴いて心が癒されたり、コンサートに行って盛り上がったり、「芸術」は私たちの心を癒しリフレッシュさせてくれます。

「食事」も私たちのからだを癒し、リフレッシュさせます。

そして料理は食材の切り方や盛り付け方をちょっと工夫すると、食べる人に感動を与えます。

目で見て美しく、良い香り、食べて美味しく身体を健康に保つ・・・、料理は文化であり、食卓を囲んでのコミュニケーションを考えると、料理は正に最高の芸術と言えそうです。

一昔前は、男の料理と言えば、高い食材を一から買って来て、作り終わると余った材料は冷蔵庫にほったらかしにし、レンジ周りや換気扇は油で汚れ、洗いものはしない、などと揶揄されたものですが、最近は「自炊男子」、「弁当男子」などの新語(新人類?)まで現れて、時代が随分様変わりしています。

私が子供の頃、明治生まれの父母は毎朝の朝食作りにかなり力を入れてくれていたことを良く憶えています。

「焼き魚」がほぼ毎朝の食卓に出ていて、その魚を焼いていたのが父親で、<男子厨房に入るべからず>と言った風潮があった当時でしたが、我が家では極く普通に父親が台所に立つ光景を目にしながら私は成長して来ました。

そんな父親のDNAを受け継いだのでしょう、中学生の頃の日曜日には既に台所に立って家族みんなの「カレーライス」を作るようになったのが私と「料理」との関わりでした。

そしてその頃から自分で作った料理を『美味しい!』と言われることへの<喜び>を感じるようになったのです。

長い間外国暮らしをしているとやはり懐かしくなるのが「日本の味」です。

チェンマイには和食レストランが沢山あるので、「日本食」には事足りません。

そして年齢を重ねる毎に我々日本人には油っぽいタイ料理よりもヘルシーな「和食」が健康にも良いと聞きますが、最近始めたのが「和菓子」作りです。

自分自身が特に「甘党」という理由ではなく、チェンマイに長く暮らしていていつも色々お世話になっている日本人の知人たちに喜んで貰おう始めたのがきっかけで、「菓子作り」は経験がなかっただけに見よう見真似の作業となりました。

そして最近の作品が写真の「餅入りどら焼き」です。

「どら焼き」は市内にあるYamazakiパン屋さんでも販売されていますが、Yamazakiのどら焼きよりもグレードアップした「どら焼き」作りが当初の目標でした。

写真下が最初に作った「栗入りどら焼き」で、この他にも「苺どら焼き」を生クリームと小豆餡で作ったので3種類の「どら焼き」作りとなりました。

ドラえもんの大好物としても知られる「どら焼き」作りのポイントはふっくらと焼きあげた「どら生地」の部分ですが、市販のホットケーキミックスを使って鶏卵と牛乳、溶かしバターだけで水は一切使わずに焼き上げます。

完成した「どら焼き」の付加価値を高める意味で、オリジナルのパッケージとラベルを作ってみましたが、差上げた方々の感想は「お世辞」も含めて概ね上々でした。

私と「ピアノ」との付き合いはかなり古くて、ピアノを習い始めたのが小学5年の時でした。

現役時代には転勤が多くピアノを持ち運ぶにはかなり苦労したので手放したことも数回あったことを思い出しています。

3年前まで暮らしていたダバオではアップライトのピアノを現地で購入して持っていましたが、チェンマイにロングステイを決めてから手放したのを最後に、残念ながら我が家にピアノはありません。

そんな中先日お隣のショッピングモールでふと目にしたのが写真のくるくる丸められるロール型携帯ピアノです。

ピアノは弾きたいけれど置き場所のない自分にぴったりの収納性に優れたハンドロールピアノで、充実した機能と内臓スピーカーで場所を選ばず本格的な演奏が楽しめます。

このハンドロールピアノは128種類の音色を実現したシリコンラバー製の61鍵の鍵盤を持つ本格派で、豊富なパーカッションのリズムに合わせて演奏が楽しめます。

乾電池で作動するので屋外演奏も可能の優れもので、最近は久しくやっていなかった「作曲」を少しづつ始めたところです。

歳と共に気になるのが体重増加で、肥満は遺伝的や環境的要因によるカロリーの過剰な摂取の結果、脂肪の蓄積が増加した状態と言われており、肥満は糖尿病、高脂血症、高血圧などの合併症の危険もあります。

今は甘い飲み物や菓子類が氾濫していて、砂糖は100gで384キロカロリーも有るそうなので「砂糖」の摂取についても特に注意が必要です。

そんな健康志向の高まりもあって、チェンマイのスーパー各店には「ダイエット・シュガー」のコーナーがあって、顆粒やタプレット状のノーカロリー、或いは低カロリーの「甘味料」が数種類販売されています。

2年程前に見付けて重宝しているのが写真の「KONTROL」という<低カロリー甘味料>です。

KONTROLは液体なので飲み物の他にも料理にも簡単に使えて便利なので、キッチンには常時砂糖代わりに置いています。

このKONTROLはタイ製の商品で、説明を読むと「ウエイトコントロールと糖尿病の方の為の代用砂糖」と書かれていて、「砂糖ゼロ」、「サッカリンゼロ」、「アスパルテームゼロ」の製品です。

KONTROLのカロリーは砂糖の1/2以下で、小匙1杯のKONTROLと小匙2.5杯の砂糖と同カロリーです。

そしてKONTROLの主成分はマルチトールで、これは”還元麦芽糖”と呼ばれる身体に優しい甘味料です。

麦芽糖は天然の穀物(サツマイモ・トウモロコシ等)から作られた糖のことで、麦芽糖を還元(水素を添加)することにより出来た甘味料がマルチトールなのです。

マルチトールの「甘み」は後味も良く、苦味などのクセは全くありません。

また、マルチトールはブドウ糖として小腸で消化・吸収されないため、血糖値の急激な上昇を抑え、整腸作用もあり肥満予防にもなるそうです。

その上マルチトールは「難発酵性」のため、虫歯予防にもなる優れものなのです。

このようにマルチトールには砂糖に無い、いくつかの長所があるため、ダイエット食品や虫歯予防ガム、菓子類などにも利用されています。

チェンマイから北へ約130kmのところにある<ドイ・アンカーン>高原リゾートへ日帰りで行って来ました。

ドイ・アンカーンには有名な「アマリ・リンカムホテル」があって、そこはミャンマーの国境近くの標高1500mの場所です。

チェンマイ市内に比べて気温が10℃前後も低い日本の「軽井沢」のような高原リゾートで、ひんやりとした空気に触れて心まで癒されました。

またこのドイ・アンカーン一帯には<ロイヤル・プロジェクト>と呼ばれる「王立農園」があって、現地に住む少数民族の雇用対策や違法の「ケシ栽培」撲滅の為に「高原野菜」や「果物」の栽培が政策として導入されています。

ドイアンカーンに行ったのは今回で3回目ですが、毎回帰路に立ち寄る「雲南餃子」がお目当てでもあります。

国境沿いの山道を下って、アルノタイにある中国人村にある名もない一軒の店、そこが美味さ抜群の「雲南焼き餃子」が食べれる店です。

焼き餃子の他に「ワンタン」もここでは売れ筋の一品で、客の殆どは「餃子」か「ワンタン」を注文しています。

「餃子」は写真のようなシンプル餃子で、「薄皮」でパリっとした食感が特長で、あっさり味の餃子餡のせいもあって、いつも一人で二人前の20個はぺロリと平らげてしまいます。

大きなフライパンで焼く前の餃子の美しさに思わずシャッターを押させて貰った一枚が下の写真です。

ご覧のような美しい「モザイク模様」に並べられた「雲南餃子」・・・、美味しい味のルーツは案外イスラム教と関係があるのかも知れません。

カサブランカ

「地球一周の船旅」でモロッコのカサブランカを訪れたのは2001年の7月のことでした。

1942年に作られた名作映画「カサブランカ」を訪問前に船内の「映画館」で見たばかりで、スクリーンのモノクロ画面で見たエキゾチックで美しいカサブランカの港に船は予定通り午前5時に接岸しました。

大きなビルが港の向い側に見えて、さすがにアフリカ大陸ではエジプトに次ぐ大都会と言うのが第一印象です。

その日は一日フリータイムにしてあったので、一人で街に繰り出して見ました。

両替、エアメールの投函を無事済ませた後、市庁舎の前の「ハッサン二世スクエア」にたどり着いて、そこで見た沢山のハトの写真を撮っていたところ、観光客相手のカメラマンが私の持っていたデジタルカメラのシャッターを押してくれると言うので、「多分最後には彼の商売にお付き合いしなければならないだろう・・・」と思いながらデジカメで写真を貰った後、今度は彼が手にしていたかなり使い込んだキャノンのカメラで結局フィルム1本分を撮って貰う羽目になってしまいました。

写真は直ぐ近くの店で現像とプリントをするそうで、私の方はやっと見つけたインターネットカフェに入って日本からのメールチェックをしながら出来上がりを待っていたところ、20分も経たない中に仕上がった写真を届けてくれました。

彼の「親切代金」も含めて結局36枚撮った写真を全部買ってしまいましたが、クルーズ中に撮った貴重なアナログ写真集と言えそうです。

翌日はオプショナルツアー「モロッコの人たちの日常にふれる」というタイトルの企画に参加して、午前中はその大きさでは世界のモスクの三本指に入ると言う有名な「ハッサン二世モスク」(写真上)を見学しましたが、高さ200メートルのミナレット(塔)はイスラム教の色、緑とベージュをあしらった外観もさることながら、全て手作りだという内部の彫刻の細かさや、ピカピカに磨かれた床の大理石のモザイク模様も大変美しく印象的でした。

中には図書館や博物館も併設されているそうで、礼拝の時間外で観光客向けに拝観可能な時間が設けられています。

このハッサン二世モスクの精密なシンメトリーの世界はイスラムの建築の真骨頂と言われていて、20世紀最高の芸術的な建造物で、国内から3300人の職人を動員して建てられたそうです。

昼に訪問したモロッコのご家庭はかなり裕福な家庭の印象で、家族の他にも親戚一同が集まって我々の訪問を歓迎してくれました。

出されたモロッコ料理は「モロッコサラダ」に始まって、有名な鶏の煮込み料理の「タジン」や細かいパスタ料理の「クスクス」の味もなかなかのものでした。 そして食後に出された「ミント・ティー」の爽やかな味が印象的でした。

夕方4時過ぎにツアーは終わって再びカサブランカ市内を散策した後、映画「カサブランカ」の中の「Rick's Bar」をそっくり再現したハイアットホテルの中にある「Bar Casablanca」で映画の主人公のハンフリー・ボガートになったつもりになって、名物カクテルを1杯飲んでから船に戻ったのでした。

前々から気になっていた商品「IHクッキングヒーター」を先日買いました。

IHクッキングヒーターとは、コイルに電流を流し、そこで発生する磁力線の力を使って鍋自体を発熱させて使います。

言わば電子レンジの「コンロ」バージョンのような商品です。

このIHクッキングヒーターは火を使わないので、立ち消えの心配がない“超トロ火”から短時間で湯沸かしができる“高火力”まで、きめ細かい調節が簡単にできます。

日本ではかなり普及されていて、火を使わない為安全性が高いことから単身者用のマンションのキッチンにはかなり前から使われているようです。

またガスや電気のクッキングヒーターと違って燃焼式ではないため、室内の空気を汚さないことや省エネのメリットもあります。

大型スーパーのMakroで買った写真のIHクッキングヒーターは995バーツ(日本円約2,760円)という超お値打ち価格で、使い勝手も良く買ったその日から重宝しています。

使用出来る鍋の素材や鍋底が必ず平らでなければならないという制約はありますが、手持ちの「土鍋」以外はテストの結果全て使用可能でした。

写真でも判るように保温の120Wの火力から高火力の2000Wまできめ細かな調節が出来ます。

またIHクッキングヒーターは鍋底のみを加熱するため、鍋やフライパンの持ち手が熱くならず、揚げ物をしていても周囲が熱くならないと言う利点もあります。

<ベニスの仮面カーニバル>

アドリア海の最深部、ヴェネツィア湾にできたラグーナと呼ばれる湾の上に築かれた、運河が縦横に走る水の都、それがベネチア(英語表記のベニス)です。

大きな魚のような形をした本島全体が小さな島々からできていて、その真ん中を全長約3kmにおよぶ逆S字形の「カナル・グランデ(Canal Grande、大運河)」がヴェネツィアの北西から南東へ、市街を2つに分けながら湾曲して流れているのです。

そのベニスを訪れたのが2002年2月のことで、世界三大カーニバルの一つであるヴェネツィアのカーニバルの始まる前日のことでした。

このヴェネツィアの仮面カーニバルは何と11世紀に始まって、ヨーロッパ各国の王侯貴族がお忍びでどんどん訪れるようになって、貴族も庶民も仮面を被る事によって区別なく一体感を味わい、その一方で「重要な商取引」「秘密の政治交渉」「スパイ」「暗殺者」などが暗躍していたそうです。

しかしそんな危険なカーニバルに危機感をもったナポレオンによってカーニバルは中止させられ、ベネチア共和国は壊滅してしまったそうです。

その後180年間もカーニバルは中断していて、それがわずか22年前の1980年に復活して、毎年12日間開催されるようになったそうです。

人間誰しもが持つと言われている「変身願望」の現れのような「仮面」を顔に付けて、人ごみの中を優雅に歩く己の姿に酔いしれているような、そんな印象を受けました。

水の都ベニスの中心地、サンマルコ広場には沢山の仮面をつけた人々で賑わっていて、広場のあちこちには「フェイス・ペインティング」を売り込むお嬢さんがいっぱい居て、私も顔の半面に見事なアートをペイントして貰いました。(ペイントには約10分かかって、費用は6ユーロでした)

その昔私はカーニバルの本場とも言えるブラジルのリオのカーニバルを体験していますが、ベニスのカーニバルはリオの「動」に対して「静」のカーニバルと言った印象でした。

体力づくりと運動不足解消の目的で週2回のゴルフラウンドをずっと続けています。

ラウンド中にいつも気をつけていることは「水分補給」です。

水分補給は「喉が乾いたな」と思ったときには既に遅いそうで、そんな時には体は既に脱水をし始めているとか。

そんな状況になると心拍数も上昇し、運動のパフォーマンスは落ちてしまうので、飲むタイミングは自分に合ったものを見つけることが重要です。

運動の強度が強いとき、暑く感じているようなときは早めにし、運動時間が短かかったり運動強度が低い時、寒く感じる時などは少し遅めにするなど、感覚を重視して調整をすることが重要です。

また、発汗した量を目安にして、それに応じた水分補給をすると、運動後の疲労感が少なくなります。

ラウンド中の水分補給の最近のマイブームが写真の「サンクイック」濃縮ジュースです。

このジュースはオランダの会社が発祥で、今ではタイの他シンガポール、フィリピン、マレーシア、スリランカなどの国々でライセンス生産されていて世界の105ヶ国で販売されています。

このサンクイックの特長は原液1に対して水9の割合でOKという優れもので、味も限りなく天然に近く、その上色々なフルーツ味が楽しめてビタミンCが強化されているところも有難い製品です。

ゴルフの時の水分補給には日本から取り寄せた「にがり」を数滴加えてミネラル成分を補強し、美味しいスポーツドリンクとして愛飲しています。

カンクンとチチェン・イッツア遺跡

私が「カンクン」の名前を初めて知ったのは今から18年程前のことです。

1989年から4年間のシンガポール赴任を終えて1992年にメキシコ・シテイに渡りました。

メキシコ・シテイは海抜2000メートル以上の高地にある為酸素が薄く、我々日本からの派遣社員には「低地休暇」という名の健康管理の為の特別休暇が2ヶ月に1回与えられていて、メキシコ・シテイから比較的近くて酸素の濃い低地のアカプルコまでの1泊2日の諸経費が会社負担で出ていました。

そんな時に小耳に挟んだのがこの<Cancun>という地名でした。

何でもカリブ海に面した素晴らしいリゾート地とかで、アメリカ人観光客が沢山訪れる場所で、年間を通して海水浴が出来る常夏のパラダイスだと聞きました。

百聞は一見にしかり、と早速特別休暇プラス有給休暇を併せて取って出かけたのが1992年のことです。

そして一度の訪問ですっかりカンクンに魅されてしまって、以降日本に帰国してからも何度かカンクンを訪れていて、2005年の7回目の訪問が現時点での最後の訪問になっています。

カンクンはメキシコのカリブ海に面したところにあって、カンクンとはマヤ語で<蛇の巣>という意味だそうです。

カンクンは元々は人口僅か120人の漁村だった小さな村に、今から40年程前にリゾート開発で作られた場所で、治安状態は最高にいいところです。

「メキシコらしさ」を期待して出かけると少し裏切られるかも知れませんが、カンクンはカリブの海と同じように底抜けに明るいビーチ・リゾートです。

そしてカンクンのもうひとつの顔が古代マヤ遺跡のある<チチェン・イッツア>です。(下写真参照)

カンクン市内から車で約3時間離れた場所に忽然と現れるチチェン・イッツアー遺跡は世界遺産にも指定されている素晴らしい遺跡です。

マヤ文明は紀元前2500年くらいから始まったのですが、旧チチェンは紀元後600~800年、新チチェンは900~1200年と比較的新しい遺跡と言われています。

マヤ文明時代の数々の都市の跡がこの地に点在していますが、チチェン・イツァは200年以上にもわたってユカタン半島における芸術、宗教、経済の中心地だったそうで、今でも当時の栄華を彷彿とさせる壮大な遺跡が残っていて、世界中からの旅行者たちを古代へのロマンへと誘い続けてくれています。

去年の8月のブログで紹介したチェンマイ動物園で誕生したパンダの赤ちゃんですが、2009年5月下旬に誕生してから8ヵ月余りが経過しました。

当時懸賞金付きで名前を募集し、決定した赤ちゃんパンダの名前は「リンピン」でした。

生後8ヵ月の「リンピン」が果たしてどのくらい大きくなったのかを確かめにチェンマイ動物園に行って来ました。

誕生時にはたった200gだったリンピンですが生後3ヵ月で約2kgまで成長していました。

単純計算で20kgくらいまで育っているのかな・・・、と想像しながら朝9時の開館と同時に<パンダ館>に入りました。

オープンエアーの広い敷地に間もなく親パンダが入って来ました。

顔立ちから察するに母パンダのリン・ホェイのようです。

暫くするともう一匹のパンダが現れました。

母パンダよりも少し小ぶりのパンダの姿に一瞬「父親パンダ?」と思いましたが、そのパンダが「リンピン」だと判るまで数秒かかってしまいました。

想像以上の成長振りに思わず目を見張ってしまい、見た目ですが約50kgもありそうな立派なパンダに育ったあの赤ちゃんがリンピンと「合致」させるのに一瞬では判らなかったのです。

平日の早朝だったこともあって観客は未だ数える程で、飼育員が母パンダにカットした「りんご」を竹の棒の先に付けて遠くから与えていました。

リンピンはその「りんご」を欲しがる訳でもなく、無心に楽しんでいる可愛い姿を観客に見せていたのです。

父親パンダの方はリンピンと母親が居る場所の下にある室内に居て、のんびりと過ごしていました。

パンダを見たのは大昔に上野動物園で見て以来ですが、あの時はスピーカーから流れる係員の「立ち止まらないで下さい!」の大声に追われるようにして「一瞬」だけしかパンダを見ることが出来なかっただけに、チェンマイ動物園で今回じっくりパンダを見ることが出来て大満足でした。