この時期は、引き籠もり生活も少々飽きて来る、武漢ウイルスの陽性患者数もあまり代わり映えしなく、感染者の数は若干少ない傾向にあるが5月連休明けの解除は延期するであろう今後南半球での感染爆発が心配だが幸い日本はPC検査してなく、感染率は低いのは謎であるが、ワクチン、治療薬の登場が早く出来ることを祈る。

先日遠方の友人でもありオーディオには師匠筋でもあられる、山岡さまより自作インシュレーターの作り方の良い方法を教えていただく、内容は下記の様な内容でした、自作可能のようであるのでお試しも面白いかもしれないと思う。

「インシュレーターですが、一度エラストマーゲルをお試しいただきたいと思います。これは適切な重量負荷を掛ければ縦方向にはあまり動かずに横方向には動きやすいんです。ちょうどWELLFLOATのような動き方をします。スピーカーの底面の面積くらいの板を2枚用意してエラストマーゲルを適切な枚数と配置にして(これは適材適所なんで、重量と面積の要素がおおきいです)サンドイッチにします。その上にスピーカーをセットするとまさにWELLFLOAT的になります。」

と綴ってあり、WELLFLOAT的とのコメントに価値はありますので、これは是非試して見ましょう、筆者は現在プロケーブルの1cm厚のソルボセインを使っているがエラストマーゲルの使用が優れていると言われる 。

エラストマーゲルは地震対策の揺れに強く転倒防止材で一般的には1mm程の接着性の高い物が一般的であるそうです。テレビ等の購入時に付属するシートで市販品のサービス品として付いている場合がある。

現在A4サイズのWELLFLOATはサブスピーカーに使っているが、定評ある製品で大変良い成果を味わっている。インシュレーターは色々試したがWELLFLOATに勝るものは知らない、欠点は何れも高額商品である。

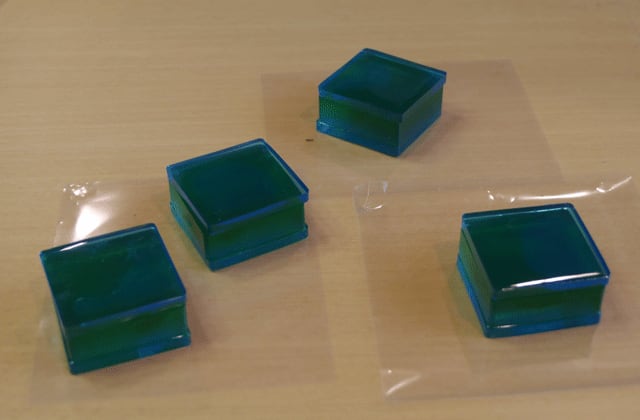

先ずは近くの100円ショップ店は設置して無く違う店舗を、2〜3店舗を覗くが物がエラストマーゲルは見当たらない。関東地方のショップには置いてないのか、ホームセンターに販売していたが厚みは5mmの製品のみで、PCでAmazonを検索、早速エラストマーゲルを検索すると、少し高額ですが10mm厚の物が見つかる、早速注文し、ついでに5mm厚も一緒に注文する、上記写真のような3枚サンドにて使用予定を考えてみた。

以前からインシュレーターについて御影石等は候補として考えていましたが、これという決定打がなく悩んでいた処の話で、工作嫌いな筆者でもできそうな感じなので早速材料等を考察する。

庭先には派手な牡丹のピンク色のは何が咲き華やかに感じる。

早速、家近くのホームセンターに物見遊山気分に出かける、安価に抑えるに思い浮かぶは板厚12mmのコンパネが思い浮かぶが、今回は少しグレートアップして考案する、見渡すと18mm厚の国産の集積材が目に留まる、これが実に丈夫そうで、重量があり価格もお買い得セール品であった、ネットを調べると本当はフィンランド集積材が厚味も各種取り揃え豊富で使いたいのだが、集積材だけでサイズも小さく1枚で2枚しか取れない、1枚2万円以上必要で今回は店にある三六判のセール品の集積材での製作を決める。

寸法は910×1,820mmを420×550mmにカットすれば6枚が取れる。1枚で十分のようだ。勿論その寸法にカットして頂く、そして木工ボンドと30mmの木工用皿ビスを購入した、そしてネット注文をしたエラストマーゲルを加え総額約1万円で製作出来る。

自宅に帰り用意するのは木工用ボンド、インパクトドライバー、木ねじ、サンドペーパー、平滑にするための道具、水性塗料(マット黒)、刷毛等で事足りる。

先ずはインパクトの用意をし、板の接着から始める、ボンドをたっぷり塗り溶剤をよく伸ばし其処にもう一枚を乗せサンドする。注意はインパクトドライバーは16V以上の強力な機種の仕様が肝心です。

木工ボンドをよく伸ばし隅々まで塗り2枚をよく合わせ、接着剤を付け上からよく抑え接着させるが意外とヌルヌルして動きやすいので十分の注意が必要です。

ボンドを塗り締め付けは真ん中から周りに締め付け最後に再度締め込みをする。

次に30mm木ビスをインパクトで締める一応9箇所締めをする。このときの注意は塗った溶剤が滑るため、上からよく抑え木ビスをねじ込んだ集積材より若干凹ます程度の打ち込みは必要のため16Vの力強いインパクトドライバーが有効です。因みに今回使用したインパクトはマキタの16Vを使いました。

ビスの締込時に溶剤のため動きやすく、ずれると歪になるので細心の注意でした。下写真のように多めにビスを打ちしっかり止め後は接着剤の乾ければ仕上がりです。

なお最後はインパクトで締め付けた後に木材の角を鉋で人削りし角の面取りし仕上げとなる、この後は軽くサンドペーパーで擦り下処理はしないで塗装した。

使用は片側2枚で下座は18mmそしてエラストマーゲル3枚重ね、4枚置き36mm厚板を乗せその上に10吋TANNOY入のA.R.U付きのAXIOM80の箱を乗せる計画です。後日中央が反るためにセンター中央にもエラストマーゲル3枚重ねを設置し合計5点で支え安定した。

集積材のコバをサンドペーパーで磨き、表面を細かいペーパーでサット磨き、後はマットの黒色の水性塗料で重塗るある程度外で乾かし後は室内にて陰干しした後に仕上げ塗りを完了させてた。

確かに今までインシュレーターはいい加減に考えた気味があり、大いに反省する節がある、ある程度の重量と程度の良い浮力がないとエンクロージャーのポテンシャルを十分発揮する音の変化は得られないのかも知れない確かに使って見るとWELLFLOATのような感じで据え置き型のエンクロージャーが力を発揮する。低域の抜けが良くなり低音がトグロを巻かなく(ドンゴロスの中で聴くような)爽やかな音に変化した。重低音も良い調子で抜けの良い手応えはありオペラ鑑賞などの人の声には力を発揮するであろう。

確かに此のあたりのさじ加減が壺のようです。自然な重量感のある音が聴きたいなら是非お試しを・・・しかし毎回このエンクロージャーの持ち運びは大変苦労する、何時もジュニアにお手伝いをお願いしている、片側約30キロの重量は重い位置は巻き尺で壁位置から均等にし紙テープで印して設置した。

一度塗ではどうしても塗りムラになる、勿論仕上げも兼ねて天日干しで乾かし2回塗りをして、表で乾かす、後は部屋に運び陰干しをする、水性の速乾性は意外と早く乾くが安定するには1日放置程が良い塩梅である。

水性塗料は以前使った物で、水分が不足状態なので、勿論2度塗りは若干薄めの塗料で水で薄め塗りやすい状態にして重ね塗りをした斑が出るために3回塗りして仕上げた。

天日で乾かしたあと再度均一に仕上げ塗りをする。そして部屋に入れ陰干しして出来上がり、仕上がりも先ず先ずである。

集積材を使用ししかも2枚重ねは頑丈そうであり如何にも良い音が鳴りそうで期待したい。しかも材料仕入れ価格は5,000円以下であった。

エラストマーゲルは明日Amazonより届くとの連絡があった。試聴は明日になるが、暇な時期の工作も楽しめる。とりあえずエラストマーゲル到着まで今回はソルボセインで音を確かめる。

一応ソルボセインの仮姿で音を聴くが、インシュレーターの性能は発揮しているようですサイコロの木製とは随分良い効果が得られたようですが今後エラストマーゲルの到着を待ち交換して試聴したが、差は余り感じなかった。低域は締まり意外とキレも良くなり落ち着きを見せた。

低域の音もある程度抜けは良くなり、キレも良苦なった事は確かであったが、このまま暫く聴くうちに、あと少しの解像度が良くなれば最高と思う次第と愛なる。此れは大変重要な事で、例えばピアノ曲の再現では解像度不足の様に感じる様になるのですが、今少しこのインシュレーターの設置方法は再検討課題になるのある、この先色々為すがこの辺りの改造が楽しみでもある。

仕上がったインシュレーターの上に乗せて見たが、ドッシリした佇まいには圧倒される、これで音質が良くなれば・・・・・と期待したい。箱を揺すって見たが自然に揺れを対応するような感じは、いかに安定していることが裏付けられた。WELLFLOAT使用した場合と大層似たような感じである。

多分この下に石の板を敷き詰めれば今以上の効果が得られるのでは無いであろうか?将来は一度確かめて見ても良いのでは無いであろうか?

確かにエンクロージャーを乗せて音出しすれば、すぐに音の変化が分かった。10吋のHPD295、ⅢLZCabinetをGOODMANS AXIOM 80のA.R.U付きの据え置き型の箱に移植した、音を聴くが、最近拙宅のオーディオも楽器と似た所があるようで、例えばヴィンテージスピーカーの音が美しいというよりは、10吋のHPD295ユニット独特の響きの強さが違うのだ。

遠く離れた場所へも余韻の届く強さで響く。小さなブックシェルフ型のスピーカーでは鳴らない響きだ。音を文章で表す事は実に難しく思う、自分の日記帳代わりに初めたブログだが、私には全く文才の欠如している事がよく分かった。以前との違いは低音は地を這う事がわかる、同じ音量で隣室でボコボコと低音が判別出来る。試聴するには音量はあまり感じはしないが、今までの重低音のような重圧感が有るように感じる・・・・・?

暫く放置し改めて試聴する、パイプオルガンBWV525を試聴、いわゆる低域がしっかりと響く、そしてヴォーガルを聴くまるでコンサートホールで聴くようなホール感が安定し音楽を楽しむ事のできる仕上がりになった。

そうなれば締めたものでオペラ鑑賞に移る。

オペラはルネサンス後期の16世紀末、イタリアのフィレンツェで産まれた舞台芸術です。

歌と楽器の演奏で物語が進行し、演劇と音楽によって構成されるその美しさは、現在に至るまで400年以上のあいだ、世界中の人々を魅了し続けてきました。歌詞はイタリア語などの外国語が使われますが、近年は字幕がつけられるなど、わかりやすい配慮も施されています。

歌劇、オペラ関係を聴くと、重低音が落ち着いて聴こえる安定性が特に優れて感じたのは今回の自作インシュレーターだ、兎に角張子の虎を見るがごとく、オペラ劇場で聴くようなライブ感を味わえる、此の体験を経験すると、益々オペラの楽しさを体験できる、此の様な感じに聴こえるのはTANNOYの上のクラス15吋ユニットで楽しむ感じなのであろう、と想像できる。

舞台袖や電光掲示パネルを活用し、映画のように楽しめる舞台芸術は、ストーリーに引き込まれながらもその美しさに感動を覚えるでしょう。

先日の続きでヴェルディ:歌劇≪椿姫≫を楽しむ。

『椿姫(La Traviata)』は、ジュゼッペ・ヴェルディ(Giuseppe Verdi/1813年-1901年)によって作曲されたオペラです。

ヴェルディの代表作だけでなく、世界中で最も人気のあるオペラの一つでもあります。青年貴族アルフレードは、パリの社交界の華ヴィオレッタ(高級娼婦)に恋をします。アルフレードの情熱的な愛で、ヴィオレッタは真実の愛を見つけます。しかし、アルフレードの父は息子と高級娼婦との恋を認めません。

二人は引き離されてしまいます。二人は困難を乗り越え最後に出会いますが、そのときヴィオレッタは結核で命を落とす直前でした。アルフレードの腕の中で、ヴィオレッタは息を引き取りオペラは終わります。

今までとは違うバリトンの響きの豊かなマルで感情に入った様な迫力のある艶のある男性ヴォーガルも感激する。オペラの面白さが味わえる様になった。

2005年のザルツブルク音楽祭のライヴ・レコーディングで、ネトレプコの《椿姫》ということで、プログラムの発表時から注目され、また、スキャンダラスな話題も飛びかい、上演前から大きな話題を呼んでいました。

上演はもちろん期待にたがわぬもので、「カラス、コトルバス、ヴァラディは過去……今はネトレプコ」(『ディ・ヴェルト』紙)など、ザルツブルク音楽祭で最高の評価を得たといえるでしょう。また、アルフレード役も今最も輝いているテノール、ロランド・ヴィリャソン。ネトレプコとの息もぴったりと合った歌唱を聴かせています。

ヴェルディ:歌劇 《椿姫》全曲

【演奏】 ヴィオレッタ・ヴァレリー…ロランド・ヴィラゾン(ソプラノ)

フローラ・ベルヴォワ…ヘレーネ・シュナイダーマン(メッゾ・ソプラノ)

アンニーナ…ディアーネ・ピルヒャー(ソプラノ)

アルフレード・ジェルモン…ロランド・ヴィリャソン(テノール)

ジョルジョ・ジェルモン(その父)…トーマス・ハンプソン(バリトン)

ガストーネ(レトリエールの子爵)…サルヴァトーレ・コルデッラ(テノール)

ドゥフォール男爵…ポール・ゲイ(バリトン)

ドビニー侯爵…ヘルマン・ヴァッレン(バス)

グランヴィル医師…ルイジ・ローニ(バス)

ジュゼッペ(ヴィオレッタの召使)…ドリタン・ルカ(テノール)

フローラの召使…フリードリヒ・シュプリンガー(バス)

使いの者…ヴィルヘルム・シュヴィングハンマー(バリトン)

ウィーン国立歌劇場合唱団

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

カルロ・リッツィ(指揮)

【録音】2005年8月

ザルツブルク祝祭大劇場(ザルツブルク音楽祭ライヴ・レコーディング)

早速仕上がったこのインシュレーターは音の分離は良さそうな感じであった、音は締り低音もタップリ鳴らす、今までの低域のキレの良さが増し聴き応えがある、

WELLFLOATまでは行かないが高域は一層綺麗なソプラノが聴けた。特にロランド・ヴィリャソン(テノール)が迫力があり聴き応えが出ました。

でも、筆者が思うにやはりマリア・カラスの椿姫を超える録音が出てくるようなことは期待せぬことのようだ。クライバーはその指揮で勝負をしたが、椿姫はあきらかに歌手主導のオペラであり、主役三人がすべてを決める。大変失礼ではあるがアンナ・ネトレプコとマリア・カラスとの差は明らかである。比べるのが悪いが・・・・・・・・・・・・

ここで今回のインシュレーターを使い感じたことは当たり前の話ではあるが、前奏曲が終わり第一幕が始まる、カラス登場で中央から原寸大のカラスが歌う、あの美しいソプラノがなんと立体的に聴こえる、今までとは違い若干厚みが増した美声が聴ける。今更ながらインシュレーターの効果の大切さを実感する。

据え置き型のエンクロージャーにも適度な頑丈なインシュレーターは大切な道具なんですネ一言で言えば音が落ち着きます。そのまま据え置くと低域がこもり、せっかくの自然な音が失われ、音楽を楽しむことは半減されるようだ。お手軽にインシュレーターをお探しの方にはお勧めです。

直接は知りませんがAutographにWELLFLOATの特注品を使い聴いている方がおられると聞くが、すこぶる良い音で聴いているんだろうと想像できる、改める事が出来た、今回のインシュレーターを聴き納得できました。昔欲しかったスピーカーを想像するに例えば15吋のタンノイヨークなどのインシュレーターには最適であろう。

特に第1幕ではかなり苦し紛れの歌い方で、ちょっとつらい。ただ、第2幕から第3幕にかけては期待以上の出来だったように思う。ただウィーンフィルは素晴らしい。表現力はまだまだこれから伸びるだろう...大いに期待したい。

そしてついでにカラスの椿姫も聴く音質は決して良くないが、筆者が子供の頃78回転のレコードで良く椿姫の前奏曲は聴いた音と思いと交じる、昔から馴染んだ曲にはウキウキする、又テンポのアンナ・ネトレプコと比べるのは申し訳ないが格が違う、落ち着いて聴けまさに絶品な椿姫が聴けた、感謝。

そして皆さんおなじみの第一幕に移りすっかり馴染みのある曲を楽しんでマリア・カラス魅力一杯で意外とすんなり全曲聴いてしまう。

歌劇「椿姫」:マリア・カラス、フランチェスコ・アルバネーゼ

カラスが残した唯一のセッション録音による『椿姫』。緊張感に満ちた壮絶なまでの表現力は、圧倒的。カラス全盛期の名演です。

【収録曲】ヴェルディ:歌劇『椿姫』(全曲)

【演奏】マリア・カラス(ソプラノ)、

フランチェスコ・アルバネーゼ(テノール)、

ウゴ・サヴァレーゼ(バリトン)、

エデ・マリエッティ・ガンドルフォ(テノール)、

イネス・マリエッティ(ソプラノ)、

マリアーノ・カルーソ(テノール)、

アルベルト・アルベルティーニ(バリトン)、

マリオ・ツォルニョッティ(バス)、

トマソ・ソレイ(バス)、チェトラ合唱団、トリノRAI交響楽団、

ガブリエレ・サンティーニ(指揮)、

【録音】 1953年9月、トリノ、RAIオーディトリウム(モノラル)

【マリア・カラス不滅のオペラ・ライヴ】 歌詞対訳付き

マリア・カラスの絶頂期ともいうべき1955年、ミラノ・スカラ座公演のヒロインとして圧倒的な歌唱を聴かせたマリア・カラス(1923.12.2-1977.9.16)。歴史的録音でありながら、いまなおベストの評価が高い「椿姫」「ルチア」「ノルマ」の3作品(1955年ライヴ)を残されていたアナログ・マスターテープから初CD化!

観衆を圧倒した「ベルカント」唱法貧しいギリシア移民の娘としてニューヨークに生まれ、20世紀最高のソプラノ歌手「プリマドンナ アッソルータ(究極のプリマドンナ)」と呼ばれたマリア・カラス。だが『ノルマ』『トスカ』『椿姫』などで知られる、彼女の偉大な声の絶頂期はわずか10年足らずという短いものであった。

幼少の頃からの長きにわたる厳格な訓練、天賦の才能をもってしても、アリストテレス・オナシスと恋に落ちてからの生活の不摂生や、得意とした「劇的」な「ベルカント」唱法を続けた結果、声の寿命を縮めてしまったのだと言われる。

当時はアクロバッティクな歌唱法として敬遠されていた「ベルカント(装飾技巧を入れたドラマティックな唱法)」を好んで演目に入れ、それまで通俗的とされていた「ベルカントオペラ」に、登場人物の心理描写に深く踏み込んだ巧みな演技力で、ドラマティクな見せ場をつくり、観衆を圧倒し、熱狂させた。

ヴィスコンティやゼッフィレッリなどの強力な後押しもあったが、ベルカントオペラを芸術の域に高め、それまで廃れていた『メディア』や『ランメルモールのルチア』などが本格的に復活したのも、マリアの登場があってこそである。

ベルカントオペラの最高の演じ手であった。20世紀を代表する歌姫マリア・カラス。歌と恋に生き、華やかな名声とスキャンダラスな伝説に彩られた彼女の人生はいかなるものだったのか?

その生い立ちからオペラ歌手としての絶頂期、海運王アリストテレス・オナシスとの恋、そして孤独な晩年……。

今回紹介されて自作したインシュレーターは、見た目にもどっしり落ち着いた表情を見せる、自慢できる出来栄えである、勿論音質も落ち着き良くなりました。

マリア・カラスのソプラノを再現10吋のTANNOYで聴いたが流石です、ブラボー!

追伸 カラスと云えばカルメンだ!と思う。

このインシュレーターを導入して9ヶ月になり、当初と変わりなく現在インシュレーター効果は大変優れた状態を保っている。後日憧れのTANNOY10吋モニターゴールドを入手する、早速入手したTANNOYモニターゴールドの簡単なメンテを行ない、現在使用のHPD295からモニターゴールドに交換して改めてオペラを聴く、以前のオリジナルのTANNOY IIILZ in Cabinet(Chevening)で聴いていた時代と変わりオペラも楽しめられる様に変化したTANNOY IIILZのユニットの奥深さを改めて知らされる。勿論真空管300Bを使用は条件だが・・・

筆者も大好きなカラスのカルメンのハイライトを聴く、インシュレーターの効果であろうか確かに録音は古いが、モニターゴールドから聴こえるカラスの声の美しさは圧倒され、オケも迫力あるオペラが堪能出来る、このようなオペラは大型エンクロージャーとⅢLZのモニターゴールドの効果は抜群でとても素晴らしいのである、中央で歌うカラスは実に素晴らしい、の一言しか言えない、満足するオペラが響き・・・体験出来た。曲が終わりしばらくは放置状態でした。

ⅢLZの発売時1961年レット・モニターが発売されその後モニター・ゴールドからHDP295に変更していったが、今は大変珍しいと言われるⅢLZレット・モニターは死ぬまでに一度ゆっくり聴きたいものである。

今はモニター・ゴールドを入手し聴くが、実に上手く鳴る実に良いバランスでの演奏と思う。決して大げさではないが、生のようなオペラの世界が広がる・・・・今後オペラは今以上に楽しめる様になる。今まで聴いてきたオペラもすべて聴き直さなければならない。これで筆者のTANNOYもバランスよく鳴り出したのかも知れない。久しぶりに満足感一杯で満喫出来たオペラでした。

物の本の記事によると古いTANNOYのユニットの指向性の良いデュアル・コンセントリックと呼ばれるものは古いものほど価格は高くなると掲載されているが、試聴すれば納得するが、TANNOYのコーン紙工場の火災前の商品と後の商品の音は全く変わってしまったことは同じ条件で試聴すれば解る。

その後自作のインシュレーター使用に若干の疑問を抱き床に一枚もの石板を敷き更にそう上に現在使用する自作のインシュレーターを置きTANNOYⅢLZ in GOODMAN AXIOM80Cabinetを設置し聴いているが良き塩梅である。