筆者の好きな音楽家にゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル (Georg Friedrich Händel.1685-1759) がいます、生まれはバッハと同じドイツでヘンデルは英国に帰化してしまった、バロック時代後期を代表する作曲家。あらゆるジャンルに作品を残したが、とりわけオペラ、オラトリオの分野で、甘く官能的かつ劇的華麗な音楽を駆使して人間味溢れる音楽ドラマを描いた。勿論代表作は「メシア」である。劇場プロデューサーや外交官としても活躍した、18世紀前半を代表する有名人、マルチタレントでもある。

ヘンデルの鍵盤楽器のための組曲は、多数の曲があるにも拘わらず、残念なことに現代ではあまり知られてはいません。しかし、ここに収録した1720年作のいわゆる「8つの大きな組曲」はヘンデルによる紛れもない傑作なんです。良く聴くのは第2組曲から第5組曲第2組曲第7組曲が多く楽しむが、第5組曲の最後に置かれた「調子の良い鍛冶屋」は誰もが知っている名曲でもあり、他の曲も実に素晴らしいもので、特にテンポの遅い曲は、ヘンデル作品に共通する緊張感が漂うものが多く、聴き応えのある名曲です。特に一般的には第7番 HWV432のVI. Passacaille(パッサカリア)は特に有名である。

一般的にはパッサカリアはバロック音楽の器楽形式の一。 低声部で同一音形が繰り返され、上声部で変奏が行われる、荘重な三拍子の曲。 パッサカリア/ ヘンデル・ハルヴォルセン(Passacaglia Handel=Halvorsen)ヘンデルのパッサカリアをハルヴォルセンが編曲した作品のことですね。

ヘンデルのパッサカリアは誰もが知る美しい曲だが、バイオリンとヴィオラで演奏されることが多い作品です。ハルヴォルセンは、ノルウェーの作曲家であり、バイオリン奏者としても有名です。彼の編曲により、パッサカリアはさらに多くの人々に愛される作品となりました。

彼は、ヘンデルのハープシコード組曲 第7番 HWV432の第6曲「パッサカリア」の変奏曲として、この曲を世に出しましたが、オリジナル色が強く、ハルヴォルセンの「パッサカリア」と言っても良いほどです。 ピアノ演奏の音は、実に美しく素晴らしいメロディを聴かせてくれる様です。

筆者が良く聴くのはワンダ・ランドフスカWanda LandowskaがRecorded on 1 March 1935年に吹き込んだ『ワンダ・ランドフスカの芸術』の24枚組の中のCDです。想像するにこの頃は勿論SPレコード全盛の頃と思います。

彼女はEMIやRCAなどのレーベルで多数の録音を残しており、その録音は彼女のハープシコード演奏のスタイルやバロック音楽への理解を理解する上で非常に貴重な資料となっています。SP盤はレコードの初期の1887年に誕生し、1963年まで生産されていました。サイズは直径12吋(30cm)、収録時間は4〜5分程度、1分間に78回転の速度で再生します。SP盤は電気を使わずにゼンマイを回し蓄音機で聞くレコードなので、音を流すには電気再生できる専用プレイヤーと針が必要です。筆者の小学生時代にも蓄音機があり親父の集めたレコードを大切に使いカルメン、ボレロ等聴いて楽しんでいた事は記憶にある。

此処で再度ワンダ・ランドフスカの古楽演奏をめぐる思索の軌跡なる所見があったので紹介する。

(ワンダ・ランドフスカ Wanda Landowska(1879~1959年)は、第二次世界大戦後に勃興す る「歴史的演奏運動」の前史に活躍したチェンバロ奏者として語り継がれてきた。たとえ ば、ハリー・ハスケル Harry Haskell は欧米における古楽復興の歴史を叙述した『古楽の復活』 のなかで、「開け放たれた窓」「バッハを『彼の流儀で』弾く」といったランドフスカの言 葉に因んだ章題のもとに、20世紀前半に活動した彼女を、戦後の「真正性 Authenticity」主義 者とは異質な存在として記述している1。 同書が執筆された1980年代は、古楽演奏の真正性論争を巡ってリチャード・タラスキン Richard Taruskin が批評を世に送り出していた時期にあたる。そのひとつが『古楽 Early Music』誌掲載のタラスキンの記事「真正性運動は実証主義的な、逐語的で非人間的な煉獄と なりうる」である2。この題目に端的に言い表されている彼の主張は、当時の古楽演奏家や音 楽学者のあいだに波紋を呼んでおり、ハスケルの『古楽の復活』もまた、タラスキンの批評 を踏まえて書かれたものである。同書で「真正性」に関する問題を取り上げる際、ハスケル はタラスキンによる批評を紹介するとともに、ランドフスカの残した言葉も引用している。

このアルバムはランドフスカの音楽を知るにはバッハを中心にモーツアルト、ベートーヴェン、ヘンデル、ショパン、と数多く吹き込まれたいる。当時のことを思えば良くできたアルバムでもある。

この時点で、ランドフスカの演奏解釈に関する思想を推しはかるうえで主たる情報源と なっていたのは、1964年に刊行された『ランドフスカ音楽論集 Landowska on Music』(以 下、LoM)である4。後述するが、LoMはランドフスカの秘書・弟子として1933年以降、26年 の時間を彼女と過ごしたフランス人女性、ドニーズ・レストウ Denise Restout (1915~2004 年)がランドフスカの死後に編集した著作である。ランドフスカは夫のアンリ(ヘンリ ク)・ルー=ランドフスキ Henryk Lew-Landowski (1874~1919年)の協力のもとに唯一の著書『古楽 Musique ancienne』(以下、MA)を1909年に発表し、その改訂を晩年に望んでいた のだが、その夢を果たすことはできなかった。レストウはそこでランドフスカに代わって、 生前に刊行されていたMAを含む著作だけでなく、ランドフスカの手記のなかに書き溜められ た文章も含めて、1900年代から50年代にかけての彼女の著作を編纂し、フランス語を英語に 翻訳した。すなわち、LoMは広義におけるMAの改訂版にあたる5。 LoMは刊行されて以来、ポーランド語とフランス語を主な使用言語としたランドフスカ の、英語で参照できる主要な情報源として頻繁に引用されてきた。実際に、先述のハスケル による『古楽の復活』の脚注からは、彼がランドフスカについて記述するうえで同書をたび たび参照していることが見てとれる。また、ハスケルに限らず、タラスキンやニコラス・クッ ク Nicholas Cook といった英米圏で演奏史研究・記述を牽引してきた研究者までもが、ランド フスカという20世紀の主立った演奏家の一人の音楽思想について記述するうえで、同書に依 拠せざるを得ない状況が長く続いた6。それは現在においても大幅には変化しておらず、LoM が古楽復興・演奏史記述に対して与えうる影響力は今もなお大きいと言える7。 LoMにはレストウによるランドフスカの短い伝記が冒頭に含まれており、これを除くと、 同書は全3部から成る。以下に各部の概要を記す。

第3章「『真正性』への懐疑」では、1930年代において実行には移されなかった本の執筆計 画が、第二次世界大戦後に、ランドフスカの亡命先のアメリカにて少しずつ進みはじめて、 最終的にレストウによって実現されるまでの過程を考察する。戦後のランドフスカの経済状 況を改善するのが、RCAヴィクター社でのレコーディング、特に《ゴルトベルク変奏曲》の再 録音である。同盤の商業的成功によって《平均律クラヴィーア曲集》の録音が確約され、同 曲集の録音の仕事の合間を縫って、ランドフスカは秘書・弟子の補助のもとに1949年からMA 改訂のための準備にとりかかるようになる。70歳になった彼女は自身の人生を顧みて原点に 立ち返り、客観的な芸術が存在するのだろうか、と問いかける。さらには、作者を前に自身 の存在を無にするかのような演奏者の役割への拒絶を露わにもする。ランドフスカはそし て、自身もかつて用いたことのある「バッハの弾いた通りに」という言葉に否定的な見解を 残しはじめ、過去を正確に復元することなど不可能であり、自分が成しているのは再創造に ほかならないのだと語る。)と綴られていました。

特に、アメリカへ亡命した後。彼女は、巡業に耐える頑丈な楽器を必要とし、また、当時としては劣悪な輸送環境にも耐えうる必要があったからです。ただし、彼女はプレイエルの近代チェンバロの音色を好んで使用したそうです。

確かにランドフスカの演奏は古いが『ワンダ・ランドフスカの芸術』アルバムは余りスクラッチノイズも収まり先ず先ずの塩梅にて聴けそうな状態である。何度も聴くうちにスクラッチノイズは気にならなくヘンデルの鍵盤組曲に没頭できる、深みのあるランドフスカの演奏は何度も聴かないと味がわからないのかもしない、バッハとも違ったチェンバロ演奏だが温かみのある演奏は流石でもある。

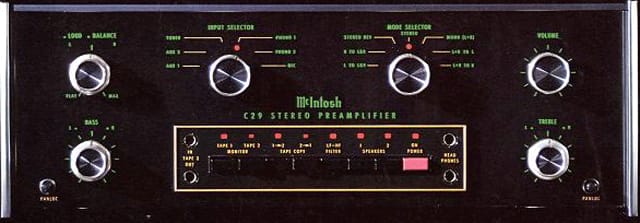

またこの状況での音楽の聴く為の方法を、この様に若干鈍重なチェンバロ演奏にはFYNE AudioF500での試聴が重宝することを試してみた、低域の放射特性を圧倒的に改善する様な仕組みが若干鈍重なチェンバロの音を和らげ、丁度良い塩梅な涼やかな演奏に聴こえる感じに変化する、音質は変わらないのですが若干爽やかな感じに聴こえます、確かにFYNE AudioF500の音はこの様な使い方があったと今更ながら改めて見直すことが出来ました。なお上位機種でF500SPもあるが、F500は支那生産ですが、F500SPは英国の自社工場にて製造され、支那製と比べおおよそ100,000円の価格差があります。筆者使用は安価なF500である。

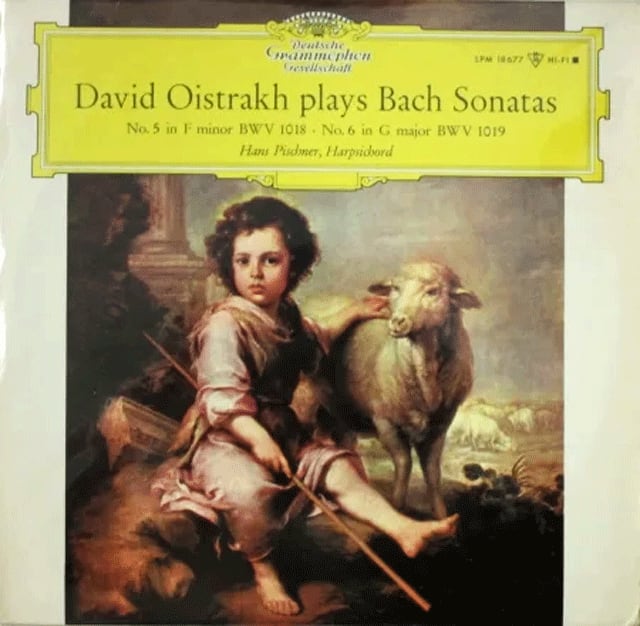

以前購入したSPレコードからCDアルバムにしたGiocconda De Vitoのヘンデル:ソナタ第4番ニ長調を聴いたが重々しいと感じた音質は若干影を顰めある程度具合良く聴けた、Giocconda De Vitoのヴァイオリンの魅力に改めて驚いた。

[CD21]

⚫︎ヘンデル: 組曲第2番 ヘ長調

1 I. Adagio 2 II. Allegro 3 III. Adagio 4 IV. Allegro (Fuga)

Recorded on 25 February 1935

Gramophone DB4977

⚫︎ヘンデル: 組曲第5番 ホ長調

5 I. Prelude 6 II. Allemande 7 III. Courante 8 IV. Air & Variations

Recorded on 25 February 1935

Gramophone DB497

⚫︎ヘンデル: 組曲第7番 ト短調

9 I. Allemande 10 II. Andante 11 III. Allegro 12 IV. Sarabande 13 V. Gigue 14 VI. Passacaille

Recorded on 1 February 1935

Gramophone DB4977/1980

⚫︎ヘンデル: 組曲第10番 ニ短調

15 I. Allemande 16 II. Allegro 17 III. Air 18 IV. Gigue 19 V. Menuetto & Variations

Recorded on 26 February & 1 March 1935

Gramophone DB4982

⚫︎ヘンデル: 組曲第14番 ト長調

20 I. Allemande 21 II Allegro 22 III. Courante 23 IV. Aria 24 V. Minuetto 25 VI. Gavotte varie 26 VII. Gigue

Recorded on 1 March 1935

Gramophone DB4980/4981

ランドフスカ愛用したチェンバロ

SP. SP盤はレコードの初期の1887年に誕生し、1963年まで生産されていました。 サイズは直径12インチ(30cm)、収録時間は4〜5分、1分間に78回転の速度で再生します。 SP盤は電気を使わずに蓄音機で聞くレコードなので、音を流すには電気再生できる専用プレイヤーと針が必要です。材質はシェラック(樹脂)製で割れやすいので取り扱いには注意が必要です。 1963年に生産終了。再生針には鋼鉄針、タングステン針、クロームメッキ針、竹針、植物の刺針、陶器針、ガラス針などなど……いろいろ考案されました。

ヘンデル 組曲第7番 HWV432

HWV439の改訂稿である3/2拍子のサラバンドに、フローベルガーの影響が認められ、様式的には遅くとも1711年まで遡れること、ロジェ版の改訂稿であるオーヴァーチュアが、1707年初演のカンタータ《忠実な心》序曲の編曲であることなどから、本作品の作曲も初のローマ滞在時の可能性がある。

アンダンテは様式化されたアルマンドで、アレグロ、サラバンドと共に出版用の改訂稿である。2声体のアルマンドは、付点を含まぬリズム、大部分上声に与えられた主旋律声部、模倣や動機操作の少なさなどから、イタリア様式への傾倒が強いと言える。事実上舞曲楽章であり、2声の模倣が各部の冒頭にしかないアレグロも同様に、イタリアのコッレンテの特徴が色濃い。

サラバンドは4小節の長さの楽節から成り、形式は簡潔である。最後の8小節は、直前の8小節の前半4小節を若干変更した反復である。

ジグは全体で19小節と短く、大方は最低声が和声低音、最上声が主旋律となる明瞭な書法。声部の密な絡み合いは見られず、和声進行にも複雑さはない。

パッサカリアは出版以前に流布していた写譜ではシャコンヌとされていたが、舞曲が3/4拍子を基本拍子とすることが多いのに対して本楽章は4/4をとる。小節後半の和声と5度の関係を取りながら、小節冒頭の低音が一小節ずつ2度下行し、パッサカリアのバス典型である4度の下行音階を形作る。15回の変奏のうち、第2、3変奏、第5、6変奏、第8、9変奏、第13、14変奏はそれぞれ対となり、上声と低声の間で声部が交替する。

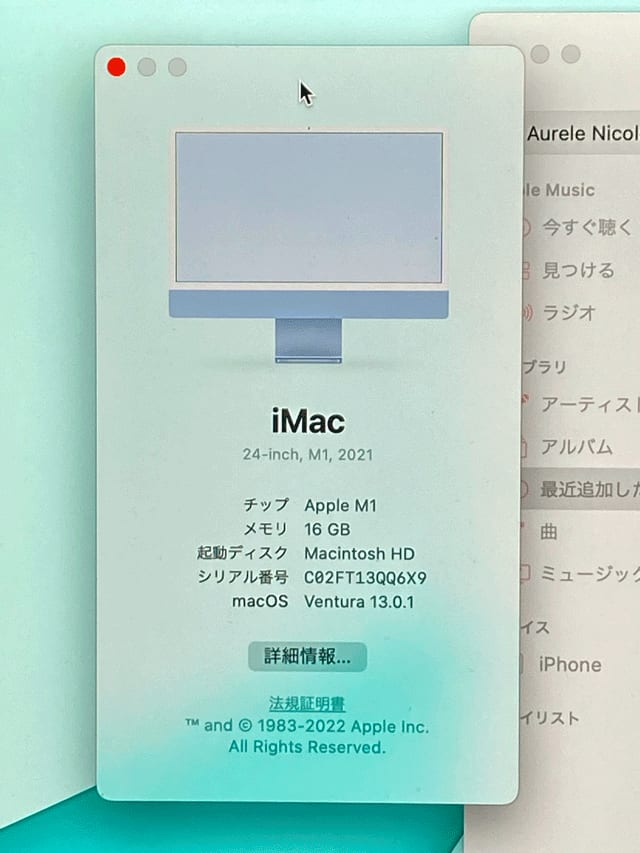

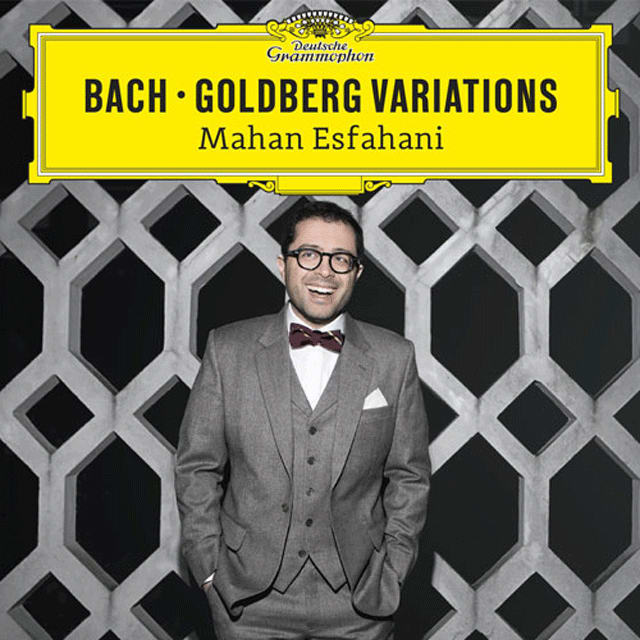

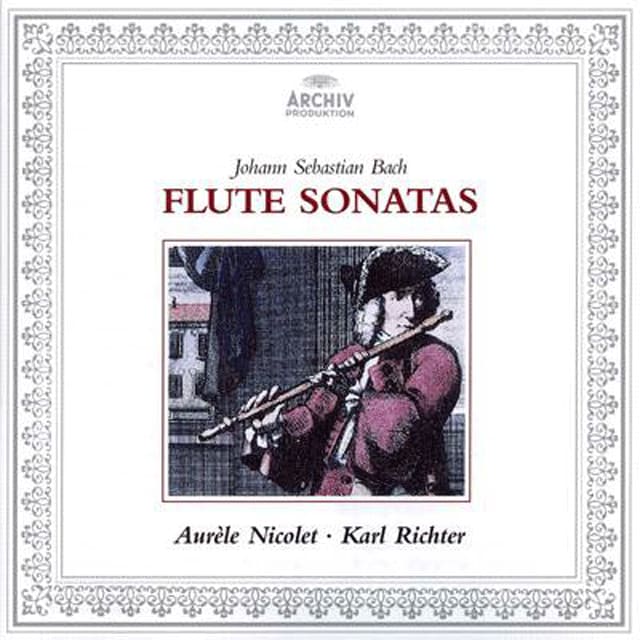

確かにランドフスカの演奏は現在の演奏と比べ鈍重にも思うが、慣れてこると落ち着いた演奏が何度も聴くうちにヘンデル:組曲思うは何故か心の温か味を感じさせるメロディである様に感じた実に良い曲なのである。現在チェンバロ演奏での最新録音のアルバムを探して見ようと思いました。

ヘンデルの音楽とJ.S.バッハは同い年で、1685年にそれぞれドイツで生まれました。ヘンデルは2月23日にハレ、バッハは3月31日にアイゼナハで生まれています。ヘンデルとバッハは、バロック音楽を代表する巨匠として知られています。バッハは主にドイツで活動し、ヘンデルはイタリアやイギリスで活動したため、それぞれの音楽的なスタイルや活動範囲は異なりました。

筆者が感じるヘンデルとバッハの違いは器に例えるとヘンデル土の匂いの土器とクリスタルのようなバッハに感じる、メシアとマタイとの違いであるかのようでもある。ブラボー!