(前回の続き)

奮起湖で竹林を散策してから駅近くの老街で奮起湖名物の弁当を買ったまでが前回までの話。ここでしばらく時間をとった後、ツアーバスは阿里山に向けて発車します。

途中、何箇所かで雨によると思われる土砂崩れのせいで道が工事中でした。一応舗装はされているのですが、その舗装の真横まで土砂がザザザっと崩れてきているので、車は交互通行を余儀なくされている状況でした。

バスの中では他のツアー客とも打ち解けはじめ、先程奮起湖で買ったコーヒー味のわらび餅を分けていただいたりしました。その一家はマレーシアに住んでる華僑で、久しぶりに台湾に帰ってきたとかそんなことを言ってました。

1時間ほどで阿里山に着きました。阿里山はエリア入場料が150元(=390円)必要です。ここでツアーの方とはおさらばです、華僑の一家ありがとう。

これが阿里山森林鐵路の阿里山駅です。駅舎は最近改築されたようで、阿里山名産の総檜造りでリッチ感満載です。列車は運休中のため駅舎のど真ん前で仏事をやってます。

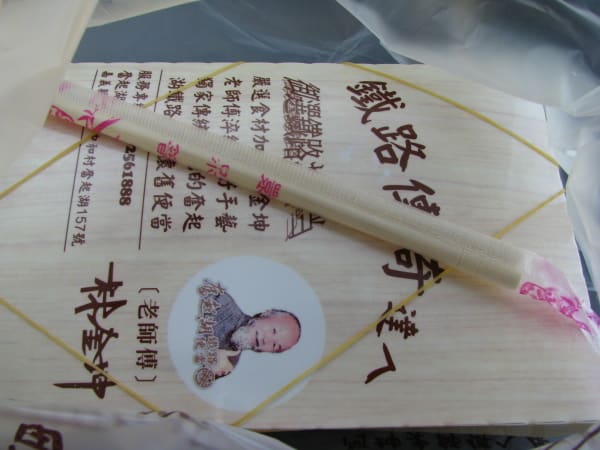

ちょうどお昼なのでまずは腹ごなしに奮起湖弁当をいただきます。ピクニックなんかに持っていく使い捨ての紙製弁当箱には「ワシが作りました」的な爺さんの写真があります。

相変わらず上下2層構造の弁当に台湾風情を感じます。この奮起湖弁当は山菜の緑や赤色を添えているので、茶色単色の台湾の標準的な弁当からすればかなり見栄えのする方だと思います。味の方は完璧です、文句無いです。

弁当を食べているとシベリアンハスキーの雑種みたいなおとなしい犬が寄ってきて「なんかちょうだい…」と切なげな目で訴えかけてきます。あまり人間の食べるものをバカスカやると犬の健康によろしくないので、肉を食べた後の鶏の骨をやりました。骨に残った肉をこそげ落としてきれいに骨だけにした後はじっと伏せてぼーっとしてらっしゃいました。

食事を済ませて観光案内所で地図をもらいます。向こうも手慣れたもんで「ここからこう行って回ればこれだけの時間で帰ってこれますよ」と淀みなく説明してくれます。団体客にはバスでの送迎がありますが、基本的に阿里山エリアは歩きなので、まずはルートを決めて帰ってくる時間を予め読んでおくことが重要です。

嘉義では30℃以上あった気温も、阿里山では標高が高いので22℃くらいしかなくてとても快適です。歩いていても汗でベタつきません。

森林エリアまでは砂利道の道路が続いており、おそらく大陸から来た中国人団体客を載せたバスがひっきりなしに走っているので、その煤煙のせいでこの辺の空気は悪いです。

砂利道の道路から森林エリア側に入るといきなり杉の巨木に遭遇します。木の大きさもさることながら、蘚苔類や地衣類が辺り一帯を覆っていて、見渡す限り緑色の世界になっています。

アマゾン河で見た板根とはまた違った根の張り方です。木が上に伸びるとどうしても倒れやすくなるので、横方向に根が張っていくのでしょう。

梅園への階段。梅がどうこうよりも周囲の木が茂りすぎてて、何なのかわかりません。

森林鐵路は森の奥深くまで続いています。もともと伐採した材木を運ぶための軌道ですから、奥まで続いてなんぼなんでしょうね。線路は続くよどこまでも。

(つづく)