先日のコンテナ埠頭見学に触発されて、手持ちの海上コンテナ(1/150スケール)をNYKコンテナとリースコンテナに模様替えしてみることにしました

まずIPAに浸漬

新液を使ったので1週間後に取り出し、塗装を剥がして、

軽くサーフェイサーを吹いて、1週間養生

リースコンテナ×2色、NYK色で塗装

奥:あずき色にホワイト少々

奥から2つ目:「あずき色+艦底色」にホワイト少々

手前の2つ:「インディゴブルー+ネービーブルー」にホワイト少々

先日のコンテナ埠頭見学に触発されて、手持ちの海上コンテナ(1/150スケール)をNYKコンテナとリースコンテナに模様替えしてみることにしました

まずIPAに浸漬

新液を使ったので1週間後に取り出し、塗装を剥がして、

軽くサーフェイサーを吹いて、1週間養生

リースコンテナ×2色、NYK色で塗装

奥:あずき色にホワイト少々

奥から2つ目:「あずき色+艦底色」にホワイト少々

手前の2つ:「インディゴブルー+ネービーブルー」にホワイト少々

先日のコンテナ埠頭見学では、たくさんのトレーラーヘッドを目にすることができました

涼麻家にも、10台ほどトレーラーヘッドがありまして、

車種は、日野HE、日野プロフィア、日野スーパードルフィン

日産ディーゼルクオン、日産ディーゼルビッグサム、日産ディーゼルレゾナ、などなど

1/150スケールですが、結構、よく作り込まれています

諸事情により、トレーラーヘッドは、三菱ふそう、いすゞ以外を贔屓しています。

トレーラーシャーシに載っている40ft海上コンテナは、これまた諸事情により、日本郵船を贔屓しています

そのため、その他のコンテナは、

茶色やオレンジ色のリースコンテナにリメイクすることにして、IPAに浸漬中です

↑水中花でもハーバリウムでもありませんよ〜

4月1日はエイプリルフール

毎年、なにか気の利いたことは書けないかと考えつつ、やっぱり思い浮かびません

2016年3月〜11月に開催された「えひめいやしの南予博2016」を記念してラッピングされたキハ54「おさんぽなんよ」

今年「愛媛国体」が開催されることもあり、JR予土線と予讃線を来年2月まで運行するようです

車体には、ゆるキャラグランプリで有名な「みきゃん」、沿線のご当地キャラ「きほくん」(鬼北町)や「いよびじんちゃん」(松野町)などがあしらわれています。

国鉄分割民営化からJRが発足して、今年で30年

ちなみに、新日本プロレスは設立から、今年で45年

昭和の国鉄貨物全盛時代を走り抜けた石油タンク車

横浜港に係留されている貨客船の海運会社の40ftコンテナ

昔懐かし、ボンネットトラック

それぞれ、涼麻父の父に縁があったり、涼麻父の母に縁があったり、涼麻父の母の叔父に縁があったり、自然とご縁のあるマークが集まってきて、並んでいます

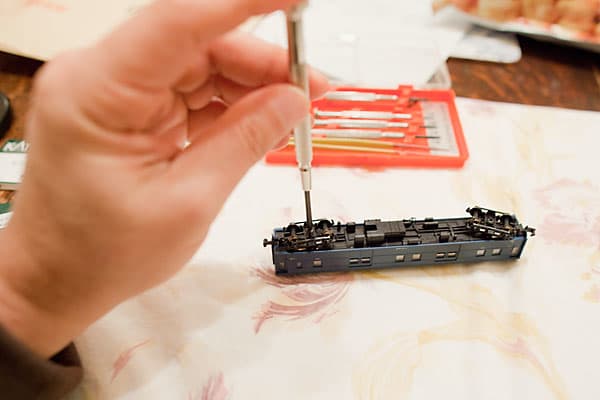

今回は、鉄道模型の話です

マニ37は、客車を改造して製造された新聞輸送用の荷物車です。

茶色い荷物車が多い中で、これは青色で文字通り異色の存在です。

マニの1文字目は総重量を表す記号で「マ」は「42.5〜47.5t」、2文字目は車両種類を表す記号で「ニ」は「荷物車」

でまあ、ついうっかり 、この荷物車が欲しくなってしまい、探したのですが、5年以上前に発売されたもので、鉄道模型は、あまり再生産をしないので、見当たらず。

、この荷物車が欲しくなってしまい、探したのですが、5年以上前に発売されたもので、鉄道模型は、あまり再生産をしないので、見当たらず。

中古市場に目を移すと、TOMIX社製はあるものの、KATO社製はなし。TOMIXは車番をインレタで貼らなくてはならず、ちょっとこれは不得手、選択肢はKATO製しかないのです

で、いろいろと調べてみたら、Assy(組立用部品)の在庫が多少、市場に残っていたようで、これをゲット

「ボディ」と「床下」と「台車」、ちょうど魚を三枚おろしにした状態のようなものです

あいにく点灯機能のない「床下」しか入手できなかったので、尾灯を点灯させるために「ライトユニット」、「集電シュー」も入手。

まずは、「床下」をばらして「荷室」、「ウエイト」、「床」、「機器」に。

ちなみに、このウエイトは5.2g。脱線させないため、また線路から確実に集電するためには一定の荷重をかける必要があるわけです。

このライトユニットを「床」に組み込みます。

ちなみに、LEDと直列に入る制限抵抗は560Ω、並列のコンデンサは推定1μF(このあたりは後日、検証予定)

ライトユニットを組み込むといっても、定位置にちょこんと置くだけ

で、2本流れているリン青銅板から集電するために、中央に映っている部品(集電シュー)を組み込みます。

この作業は、ちょっとだけ厄介ですが、落ち着いてやれば

で、元通り、「荷室」+「ウエイト」+「床」+「機器」を組み立てて、ここで通電チェック

ちゃんと灯ってくれました

続いて、「ボディ」をパチンとはめ込んで、

最後に、台車を付属のビスで取り付けます。

クルクルクルっと

はい、完成〜

あらためて、線路上で尾灯の点灯を確認

オッケーですね

かつて、完成品が単品で販売されていたときは、税抜き定価ベースで1,900円

今回、購入したAssyの費用は、同上2,650円

もし、点灯機能付きの床下Assyが入手できていたなら2,350円で済みましたが

まあ、客車の構造がよく分かったし、組み立てるのも楽しかったので

ちなみに、今回のAssyの対象年齢は8歳以上でした

今日のブラタモリは「東京駅」

地下空間を中心に紹介されていましたが、番組中、昭和30年代に夜行列車を待つ旅客の映像が登場しました。

そこで、涼麻父がお世話になった夜行列車2題

右は、1971年(?)頃、家族で乗った20系寝台特急「あさかぜ」

呉あたりまで行って、錦帯橋→秋芳洞→萩、と巡ったように記憶しています。

国鉄による「ディスカバージャパン」キャンペーンが始まった頃のことで、ちょうど土門拳による写真集「古寺巡礼」も盛り上がってきていました。

その後、1970年代の終わりには「ブルートレイン」として爆発的人気を博しましたが、現在のブルートレインは上野~札幌間を結ぶ「北斗星」のみで、これも今年3月に定期運行を終了し、8月には臨時列車も含めてブルートレインは完全に廃止される予定です

左は、1974~1977年頃、中高の友人たちと乗っていた「大垣夜行347M」

当時、東京駅から鈍行で最も遠くまで行くことのできた列車で、東京発23:30→大垣着7:12

大垣駅で快速列車に接続していて、京都や明石まで行かれたと思います。

この頃は、周遊券という割引切符があり、学生団体割引(15人以上)を適用すると、さらに5割引になるという、鉄道旅行に割安感がありました。

その後、1980年代に入ると「青春18きっぷ」利用者等に愛用されていたようですが、1996年、惜しまれつつ、165系による大垣夜行は廃止されました

とある、週末、思い立ってキューベルワーゲンを組み立てることにしました

小学生の頃は、買って帰ったその日に、部品をもぎ取って、接着剤をベタベタ塗って、あっという間に組み上げていましたが、涼麻父も大人になったので、じっくり、じっくり

ランナーから部品を切り取った後やパーティングライン(金型の跡)を、ヤスリで綺麗にします。

そうすると、予め塗装してあったところが剥がれてしまうので、ちょこちょこタッチアップ

逆に、接着面の塗装はヤスリで剥がします。

とにかく、部品が小さくて、手元がよく見えないので、眼鏡をかけたり外したり

ともあれ、1台目の組立て完了

全長110mm。アクセントをつけるため、前輪を切ってみました

まだ墨入れやウエザリングが必要ですが、残り3台の組立てを先行しま~す

土曜日の晩に星空撮影 に行く予定でしたが、天気が下り坂だということで延期に

に行く予定でしたが、天気が下り坂だということで延期に

で、天気予報によれば、日曜日の降水確率 が50%だというので、遠出はあきらめていました。

が50%だというので、遠出はあきらめていました。

そんな日曜日に限って、早く目が覚めて、、、曇り空 の下をお散歩に出たら、日が照り始めて

の下をお散歩に出たら、日が照り始めて

気温はそれほど上がらないとはいえ、陽射しが強くてまるで梅雨明けみたいでした

とかなんとか、出かけそびれてしまったので、残っていた塗装を仕上げることにしました

これで、ひとまず塗装は終了、次回から、いよいよ組立てに取りかかります

先月末に、ちょこちょこっと筆塗り作業を進めました

前回↓と比べて、進捗がわかるでしょうか

これで、BMWサイドカーとキューベルワーゲンの筆塗りは、いったん、完了

続いて、Sdkfz222とSdkfz232の筆塗りを始めます

先週は、錆び止め色で下地処理の後、ダークイエローのスプレー塗装まで。

今日から、ランナーに付けたまま、ちょこちょこっと筆塗りをはじめました。

40年ぶり近い出戻りモデラー、細かい部分がだいぶ見えづらくなっています

フィギュアには、軽く、グレーのサーフェイサー

涼麻父が、現役モデラーのときは、サーフェイサーなんてなかったよなあ。

小学生のときなんか、買ったその日に組み上げないと気が済まなくて、ランナーから部品をグリグリもぎとって、接着剤をベタベタ塗って、「はい出来ましたっ 」ってな感じで

」ってな感じで

さすがに、1/6のハーレーや1/12のフェアレディを作るようになってからは、丁寧に塗装してコンパウンドをかけたりするようにもなりましたが

今回は、大人らしく(笑)、じっくりと作り上げていこうと思っています

今日は、かかりつけの獣医さんのところで、涼麻の予防注射

前回、耳掃除で大暴れしたので、病院の前では少し抵抗気味でした

で、体重計付きの診察台に載せた途端、ちょっとビックリ

10.55kg

有史以来最大記録かと思って、帰宅後に調べてみたら、昨年の3月に10.7kgというギネス記録がありました

病院を出て、早めに帰って休ませようとしたら、涼麻が「遠回りして帰る~」というので、井戸の公園を巡ってから帰りましたが、さすがに帰宅後はダルそうです。

さて、話は変わりますが、涼麻父は小学生の頃、よくプラスチックモデルを作っていました。

低学年の頃、少年誌の裏表紙にあるタミヤの広告を眺めては「いいなー、かっこいいなー」って感じで、来る日も来る日も眺めていて、低学年のうちにもごく簡単のものを作ってはいましたが、高学年になった頃、本格的に作り始めたような気がします。

それでも、夢中になっていたのは中学までで、次第に他のことにも興味が広がっていきました。

よく、作っていたのは、何と言ってもタミヤの「1/35MMシリーズ」です。

中学、高校では、「1/12フェアレディ240ZG」、「1/12 6輪タイレル(ティレル)P34」、「1/6ハーレーダビッドソン FLH 1200 ポリスタイプ」・・・などなど。

これは、7~8年前に購入したままになっている「1/24 AE86レビン」

涼麻父が、会社に入った1年後に2年ローンで買ったクルマです

こっちは、最近、懐かしくなって大人買いしてみた1/35MMシリーズ

1/35MMシリーズというのは、戦車や軍用車両のキットモデルなのですが、涼麻父の母は、涼麻父がこういった戦争ものに手を出すことに心配をしていました。

涼麻父も戦争は大嫌いなのですが、ドイツ装甲車の造形美の魅力には抗し切れず

一方、涼麻父の父は、「プラモデルなんて、出来合いのものを指定通りに組み立てるだけのことで、実際にモノを作る力にはならない」と言って、否定的でした。

実は、父は釘一本打てないし、電球すら交換できない人だったのですがね。。。

結果的には、涼麻父は、自力で構想~設計~施工できるようになったので、きっと父も安心していることでしょう

涼麻がケージに入ってダルそうにしてたので、思い立って、別室でキットの下塗りをすることにしました。

これは、塗装前。

赤錆色のプライマー(兼サーフェイサー)で下塗り

さらに、軽くダークイエローで塗装

今日は、ここまで