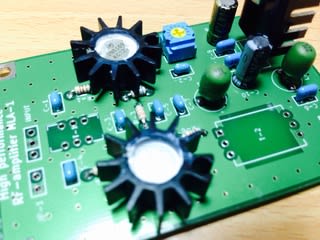

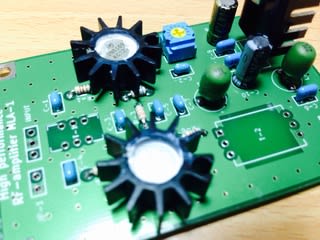

夜、3時間ほど製作!

効率のため二台を一緒に製作!適正な電圧を送り込めばレギュレータ IC に付けた Heat Sink は要らないかな?趣味で付けてみた!

1台目のコイルを巻いた時点で今夜は一旦終了、そうそうコネクタのピンの部品が一部不足してた。たぶん自宅から持ち出しを忘れたみたい。

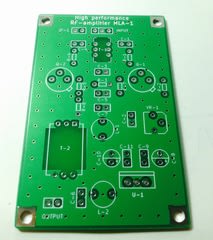

専用基盤だとスッキリします。

夜、3時間ほど製作!

効率のため二台を一緒に製作!適正な電圧を送り込めばレギュレータ IC に付けた Heat Sink は要らないかな?趣味で付けてみた!

1台目のコイルを巻いた時点で今夜は一旦終了、そうそうコネクタのピンの部品が一部不足してた。たぶん自宅から持ち出しを忘れたみたい。

専用基盤だとスッキリします。

特注していた基盤が届きました。

自作ベタ・アース基盤よりも更に特性向上に期待!

この基盤設計の一つの特徴として北神電子サービスさんの BCL-LOOP 基盤のサイズとコネクターが同じ規格なので簡単に入れ替えて遊ぶことができます。またこのアンプは LOOP Antenna 直下に付けることはもちろん、普通の広帯域のプリアンプとして高性能を発揮します、とキッパリ!と言い切ります。

以前も当ブログで記事にしましたが、今回使う 2N5109 というレトロな石はあまり日本では見かける事がなく、海外からの輸入でも値段が上がっているようです。稀に見る国内オークションではあり得ない価格になっていること多いです。

まずはトランジスタの選別から。

流石にトランジスタのばらつきは大きい!手元の20個を調べたら hFE は 26 ~ 159 まで開きがありました。これはDCだけの話で高周波的にはまた違うと思います。選別のために余分に仕入れたいけど、最近の入手難と価格高騰を考えるに悩むところであります。

※ 2N5109 Datasheet によると hFE は最小 40 最大 210 とあるので,

手持ちの数個は規格外かも?

ちなみに fT は 1,200MHz です。

トランジスタの入手は大変ですが、それよりも放熱用ヒート・シンクの方が入手がもっと難しいかもしれません。

TO-39 ( TO-5 ) Heat Sink.

今回の回路では放熱器が必要です。発熱が大きいという意味で真空管みたい。規格に合った Heat Sink を入手する前は金属板を加工して自分で Heat Sink を製作してました。

Heat Sink, 既製品に越したことはないです。

以前、自作した MLA 直下の広帯域アンプはとても気に入っています。これまでいくつか種類の違う MLA 直下アンプを使ってきました。それぞれ特徴がありますが、この自作アンプは強電界域で発生しやすい中波のお化けは調整しなくても姿も形も見えない清々しい心地よいアンプです。

これまで泥臭くベタ・アースの基盤で3台ほど製作しています。

先日、このアンプの周波数特性と高調波特性を調べてもらったらとても良い評価を頂きました。

市販品をまねて製作したので性能は当然と言えば当然なんですが、今回 Input Trans の交換による改良成果が大きかったと思っています。

今回ベタ・アース基盤を卒業して基盤製作を依頼してみる事にしました。

出来上がりが楽しみです。

↓ 基盤設計は これに決定だそうです。

この基盤のデザイン、どこかで見たような??と思われる方は流石でございます。でも回路は全くの別物です。

これまでの手造りべタ・アース基盤と違うのは、安定化電源を組み込んだこと。

他の案として、電源を切れば信号がパッシブでスルーになるようにリレーを入れる事も考えたのですが、それはまた次回の楽しみとしましょう。

自作の広帯域アンプ、まずは差動回路のバランス取れるように抵抗を半固定抵抗に変えて、調整してみます。

この自作アンテナは当地(出張先)の強電界域でもゲインが 16dB と控え目なこともあって、オバケには縁がないアンプです。

次は北神電子サービス店長にアドヴァイスもらったので、入力コイルをトロイダルコア ( FT37-43 ) へ変えてみます。

左の巻き線が UEW 0.26mm, カラフルな右が ETFE 0.26mm.

10 Turn 巻いたところでインダクタンスを計測すると、

UEW 0.26mmで巻いた方は 50μH,

ETFE 0.26mmで巻いた方は 46μH,

数値的にはメガネ・コア ( BN202-73 ) に 4 Turn 巻いたのとほぼ同じです。でも今回のコイルの方が周波数特性が優れていると、店長からの情報です!20MHz付近の比較だと6dB以上改善されているようです。以前から自作 MLA アンプはハイ・バンドのゲイン低下が気になっていたので丁度良かった。

早速トロイダル・コアの入力コイルに変えてみた。確かにハイバンドに元気が出てきたみたい。S/N比が上がったように感じます。測定器ないので感のみ!

次は BCL LOOP10 の方もコイルを交換してみます。

PCL 直下アンプ用広帯域差動増幅器を製作してみました。

と言っても2年半前に自作した MLA 用直下型増幅器と基本は同じ。目指せハイバンドの S/N 比向上!

まずは 2N5109 トランジスタの選別作業、hFE の揃ったペア組みします。

今回はトランジスタのみならず抵抗、コンデンサもペアを組みました。理由は後述 ※1 ...

例によってメガネコアを巻きます。今回の変更箇所は入力トランスのインダクタンスを 48μH へ下げてみた。

なんで4個も?はい、アンプを2台(3号機と4号機)を同時に作る為です。1台でも2台でも製作時間の差がないので、一気に2台を製作します。

このトランスって Galvanic Isolator の役割はないのかな?入力側と出力側の巻き線は離して線同士のキャパシタンスを減らしたつもり。

そして部品が集まった。選別したペア部品を袋で分けてみた。

いつものベタ・アース基板に部品を乗せます。

↓ 2N5109 トランジスタには先日手に入れた2種類の放熱器を使って、製作する2台のアンプにそれぞれペアを組んで付けてみた。

↓ 画像では分かり難いですがメガネコアはスポンジの座布団を使って高さを稼いで基板から離しています。

↑ 上の基板(3号機)は最近(普通)の抵抗とコンデンサを使ったもの。

↓ 下の基板(4号機)は以前記事に書いた古典的 ソリッド抵抗 と カーキ色のセラッミック・コンデンサ 仕様、単なる懐古趣味!

※1 この時代のソリッド抵抗とこのタイプのセラミック・コンデンサは、かなりバラツキが大きいので一つ一つの部品の数値を調べて差動アンプの対称形としてバランスを取って組んでみた。ペア組は正解となるか?

↓ こちら3号機は比較的最近の部品を使ったので部品のバラつきは少ないけど差動回路の部品はペア組して、防水ダイキャスト・ケースに入れて完成!

既にこれをベランダの PCL に付け替えたので、今夜から聴いてみます。

P.S.

今日はお空模様が良くこのアンプで 6134.82AkHz 南米 Bolivia の Radio Santa Cruz が 18:40 から凄く良く聴こえ自作 BCL の醍醐味を味わいました。

昔懐かしいソリッド抵抗器、昔はこれでしたね。

米国 MIL Spec の Allen Bradley 製が有名で、今でも一部のオーディオ・マニアはこれを使っているようです。Collins 51S-1 に使われているのは全てこの時代のソリッド抵抗です。

日本の 釜屋電機 ではまだ製造しているので需要があるんでしょう。

今日、秋葉原で買って来ました、懐かしい ソリッド抵抗、右隣は懐かしいカーキ色のセラミック・コンデンサ!

ソリッド抵抗とは? ( ROHM 社の説明から一部引用 )

炭素粉と樹脂を混合し、固形化した抵抗器です。堅牢だが精密面で難点があり、徐々に炭素皮膜抵抗器に置き替わっています。高耐圧高抵抗のものを作ることができるため、おもに電源回路などの大きなストレスがかかる回路に使用されます。耐パルス性に優れ、寄生インダクタンスが低く高周波向け。

以前から探していた T05 サイズ、2種類の放熱器を入手!

2N5109 に付けたらこんな感じ!

左側は 130円/個、右は 38円/個

見た目は左が良いが放熱性能は?

左が熱抵抗 56 ℃/W, 右は 48 °C/W だそうで。

さあ、何を製作しましょう?

2011 年 5 月、最初に製作した 自作 MLA ( PCL ) の直下アンプのトランスを改良!

各 インダクタンス 値

アンテナ入力側 : 70 μH ( MLA 用としての値は今後の検討課題 )*1

入力トランス差動回路側 : 126 μH ( センター・タップ付き )

出力トランス差動回路側 : 240 μH ( センター・タップ付き )

製作当初は暫定的にトロイダルコアを使って適当に巻いたトランスを使用していたけど、LCR メータも手に入ったし、市販アンプのデータが取れた ( コピーできた ) ので、これらを参考にしてメガネコアに ETFE 電線を使ってトランスを巻き直してみた!といいつつ実は疑問*3も残る。

↓ 入力 & 出力トランスを入れ替えた自作の広帯域アンプ。

RPA-1, WSML, その他のアンプを真似て自己流で組んだので、基本回路は自分の設計ではございません。(^ ^ゞ

2年以上倉庫に眠っている ALA-1530S+ と比較しても自作アンプはゲインも少なめでオバケもほとんど感じられず、ノイズ・フロアーも低めで聴き易いという感じです。

*1 MLA のインダクタンス値は受信周波数に影響するのでアンプ入力側の値は要検討!

*2 リアクタンス公式 Xl = 2πfL [Ω] からすると出力側も引き続きインダクタンス値は要検討かも?

*3 依然としての課題は 19m Band より高い周波数域の S/N 比の更なる改善!

↓ ( 参考 ) こんな市販のトランス結合の低利得タイプの広帯域アンプもあります。こちらも販売されているうちに使ってみたいアンプです。

遂に見つけた弁当箱 ( 弁當盒 )!

長らく探していた、この懐かしい弁当箱!

って、弁当に使うわけではないですが。

もうかれこれ6年前、初代 ΔLoop7 屋外 アンプ を入れる箱の理想形として、ずーーとこの弁当箱を探していました。子供の頃に使っていた懐かしい形、MLA の アンプ が丁度収まる 大きさ、耐候性、シールド、強度、整備性、値段、良さそうと思っております。

加工が難しそうなのが難点か!

次回持ち帰ろう、利用するのは何時になるのか?