東照宮から二荒山神社へ向かうルートとして、東照宮入口から西へ向かい参道の階段を上るコースと、東照宮表門脇から斜めにショートカットする二つのコースがあります。今回は時間節約のため、ショートカットを利用しました。

上新道と呼ばれる参道を歩くこと約5分で二荒山神社に到着。正面に楼門が見えてきます。この楼門は、日光開山の祖、勝道上人が782年に多くの苦難を乗り越え男体山の登頂に成功してから1200年の年月を記念して1982年(昭和57年)に建てられました。

扁額です。

楼門をくぐると、いきなり麻掛け大黒様。 なぜ神社に? ひとまず麻に触れて身を清め、お腹をたくさんさすってきました(笑)

説明によると、二荒山神社の主祭神は大己貴命。別の名は、大国主命・だいこく様とも呼ばれ、福の神縁結びの神様です。あらゆる縁を結んでくださる神様です。

そのあたりの経緯は調べてみないと・・・

日光の巫女「八乙女さん」がお出迎え。名前は神尾明里。西八王子駅近くの萌え寺みたいな雰囲気。。。

唐銅鳥居は重要文化財に指定されています。銅製の鳥居であり、1769年に造営、30年後の1799年に再建されています。二荒山神社の額、その周囲には二荒山神社の社紋である三つ巴紋が配置されています。写真では切れてしまいましたが、両柱の下部には蓮の文様が施されています。

栃木県酒造組合による献酒樽です。東照宮の眠り猫の近くの回廊でも見かけました。

こちらが拝殿です。この奥に本殿があります。2代将軍秀忠が東照宮を最初に造営した時にここも創建建立した(1619年) と伝えられれています

神楽殿です。

中央には金ぴかの大黒様。両脇に銀色のネズミを従えています。説明によると足尾の大黒様のようです。

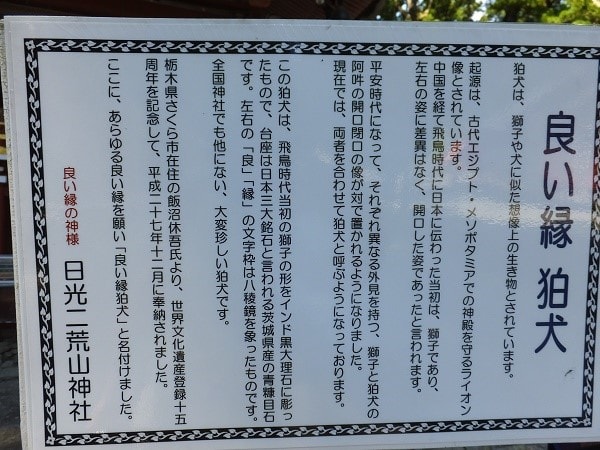

神楽殿と拝殿の間を抜けて本社境内に入ると、日枝神社や大国殿、本殿に行くことができますが時間が無くなってきたので見学はここまでとしました。神楽殿と拝殿前に良と縁と書かれた狛犬がいます。良い縁 狛犬と呼ばれているそうです。両方共に獅子の姿をしているようです。

拝殿前の狛犬。開口した獅子です。

説明がありました。狛犬は獅子や犬に似た想像上の生き物。起源は古代エジプト・メソポタミアでの神殿を守るライオン像なのですね。飛鳥時代に日本に伝わった当初は獅子であり、左右の姿に差異はなく開口した姿であったと言われています。平安時代になって、それぞれ異なった外見を持つ獅子と狛犬の阿吽の開口閉口の像が対象で置かれるようになったそうです。東照宮の奥宮拝殿前の狛犬は阿吽の開口閉口の像でした。

神楽殿前の狛犬も開口した獅子です。飛鳥時代の狛犬を再現した姿です。これらの狛犬は世界文化遺産登録15年を記念して平成27年に奉納されました。

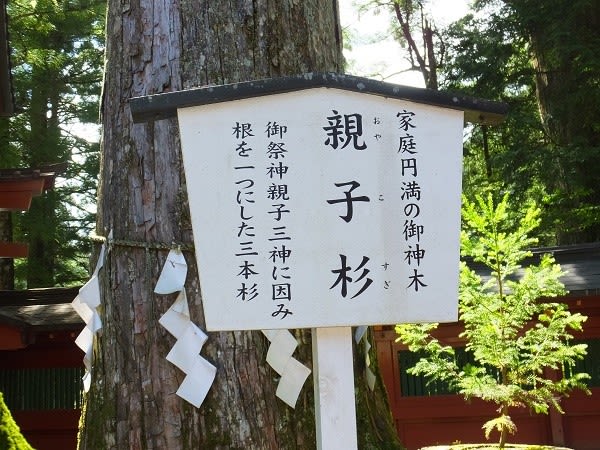

神楽殿の脇には三本杉。

二荒山神社のご神木です。

神門の両脇には夫婦杉(左側)と親子杉(右側)。

左側の夫婦杉は夫婦円満の御神木。

右側の親子杉は家庭円満の御神木。

二荒山神社の主祭神はあらゆる縁を結んでくださる神様。縁結びの神様が祀られているので、縁に関するものばかりです。

親子杉の傍の手水舎。神橋の幟が立っていました。こちらも良い縁の橋渡し。帰りに寄ってみましょう。

帰りは神門から階段を下ります。

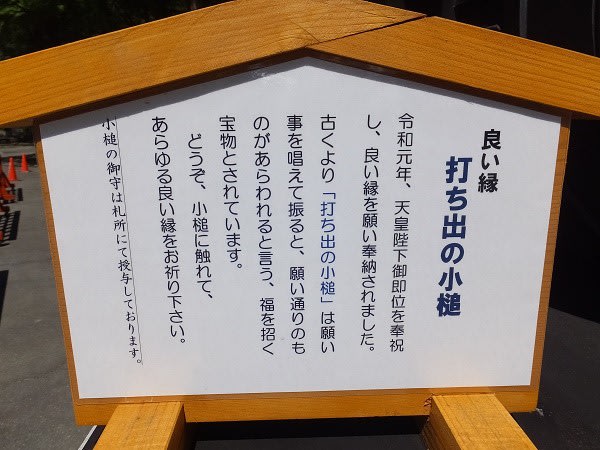

階段を下ったところの鳥居の脇には「良い縁 打ち出の小槌」。とても新しそうです。

今年(令和元年)、天皇陛下御即位を奉祝し、良い縁を願い奉納されたばかりです。

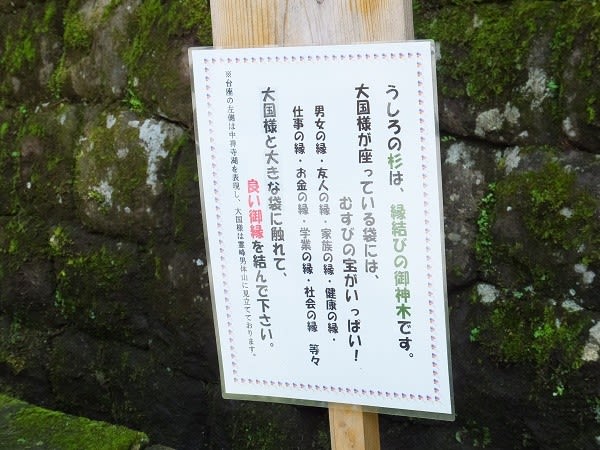

反対側には、むすび大国様。

昨年、天皇陛下即位30年を祝う記念事業の一環として奉納されたそうです。

二荒山神社の鳥居。両脇には紹介した打ち出の小槌と、むすび大黒様。階段の上が神門です。

縁結びの神様だらけの二荒山神社(御本社)でした。 中禅寺湖畔にある中宮祠にも行ってみたくなりました。そしていつかは男体山頂の奥宮へ。近くにある百名山ですが、なかなか登る機会がありません。

帰りに見た神橋です。良い縁の橋渡しですね。こちらも重要文化財に登録されています。

続いて輪王寺を見学することにしました(続く)。