東照宮巡りは一番奥まった奥宮に到着。奥宮は、拝殿・鋳抜門(いぬきもん)・御宝塔からなる御祭神のお墓所。いずれも重要文化財に指定されています。

右手前は御宝蔵です。外部全体が青銅で包まれています。この御宝蔵は朝廷から家康公並びに東照宮におくられた官符宣命等の文書を収めたものだそうです。御宝蔵横の階段を上がった正面が拝殿です。

階段下の左側には口を閉じた角ありの「吽像」の狛犬

階段下右側は口を開いた角なしの「阿像」で獅子。伝統的な狛犬です。

階段を上がった正面の奥社拝殿。この奥にある御宝塔に参拝するための社殿で、将軍のみ昇殿参拝を許されました。建物全体が黒漆が塗られた銅や真鍮で包まれ毛彫が施されています。

拝殿上部の装飾です。

奥宮拝殿の奥に鋳抜門があります。 鋳抜門は唐銅製(金・銀・銅の合金)で屋根・柱・壁などを鋳造されています。慶安3年(1650)に建立されました。扉以外の柱や梁などが一つの鋳型で作られていることから鋳抜門と称されています。

鋳抜門の真後ろに奥宮宝塔があります。奥宮宝塔は徳川家康の墳墓の上に建てられたもので当初は木造でしたが、天和3年(1683)将軍綱吉公の時に鋳物師の椎名伊豫により唐銅製に鋳造されました。

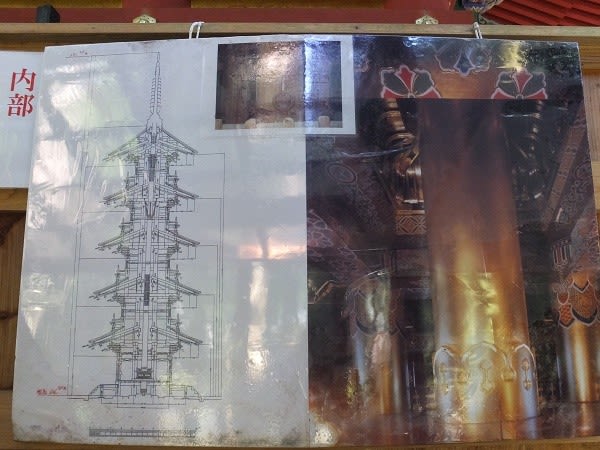

奥社宝塔の説明です。

8角5段の石の基盤の上に更に3段を青銅で鋳造し、その上に宝塔が乗せられています。

裏側にまわり振り返ります。正面奥に鋳抜門。右奥には幹が折れた大木。

その大木は樹齢約600年の叶杉です。

ほこらに向かって唱えると願い事が叶うと言われています。

奥社宝塔を一周し、鋳抜門を振り返ります。

再び階段を下り、御本社へ向かいます。

まずは祈祷殿(需要文化財)。結婚式や初宮などのご祈祷が行われます。

御本社は本殿・石の間・拝殿からなり東照宮の最も重要なところです。例祭をはじめ、年中の祭典が斎行されます。また拝殿左右には、「将軍着座の間」・「法親王着座の間」があります。現在御本社は平成の大修理中で足場が組まれています。祈祷殿と唐門の間から本殿に入れるので見学してきました(内部は撮影禁止です)。拝殿の天井に描かれた狩野探幽らによる龍の装飾は見事でした。ここで神主さんが日光東照宮について説明してくれました。お土産に慶祝令和とかかれた陽明香守(御香守り)を500円で購入。白檀の香りがするお守りです。

本殿の帰りにまだ見学していなかった神輿舎を外から見学。こちらも重要文化財です。中には春秋渡御祭(5月18日、10月17日)に使われる、三基の神輿が納められています。

東照宮大祭の様子が写真で紹介されていました。

中の様子を拝見。3基の神輿が収められ、中央は徳川家康公、右側は豊臣秀吉公、左側は源頼朝卿の神輿です。鏡天井の金箔地には狩野弥右衛門による天女舞楽の図が描かれています。

最後に訪れたのは本地堂(薬師堂)。天井の龍の絵は鳴き龍として知られています。大勢の観光客や子供たち(遠足や修学旅行)が殺到していて入館するのに大行列。相当な待ち時間を要しそうです。中も騒々しく鳴き龍を体験できそうに無さそうなので、ここはパスすることにしました。

約1時間30分かけて東照宮をめぐってきました。まだ時間があるので、お隣りの二荒山神社まで足を運んでみることにします(まだまだ続く)。