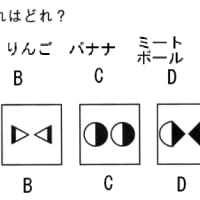

「20歳以上なら酒を飲んでもよい」という問題ならほとんどの人が4枚カード問題を正解します。

問題が具体的で、常識の範囲にあるからとも思われますが、「18歳過ぎると酒を飲む」ということを確かめる場合はどうでしょう。

未成年者は禁酒と言っても、実際は18歳から飲酒していますから、具体的で常識的な問題です。

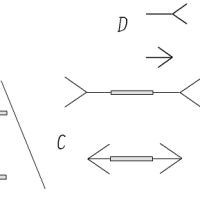

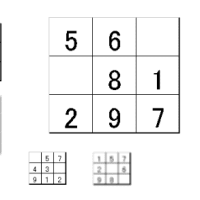

論理学的には1枚目と4枚目をめくるというのが正解だということになるのですが、多くの人は1枚目と3枚目をめくるでしょう。

「18歳過ぎれば酒を飲む」という場合、論理的には18歳未満については何も言っていないので、18歳未満が何を飲もうと関与していません。

したがってビールを飲んでいるのが18歳以上でも未満でもどちらでもよいことになります。

つまり、2枚目と3枚目をめくる必要がないということになります。

要するに普通の4枚カード問題と同じで、具体的な問題でも論理学的に誤りやすいものは誤りやすいのです。

しかし、3枚目をめくる人は形式論理的な問題でなく、実証的な問題として考えていて、実例を調べることが確かめることだと前提しているのです。

②は推論の問題ですが、「太郎君は答えがわかった」という推論は論理的には誤りとされます。

先生は「答えがわかった人は手をあげて」といっただけで、わからない人が手をあげてはいけないとは言ってないからです。

たいていの人は「ソンナ馬鹿な」と、思うでしょう。

そう思うのは、先生がそういわなくても、分からなければ手をあげないのが常識だと無意識のうちに思っているからです。

しかし、みんなが手をあげるので、つい太郎君も分からないのにあげたという場合もありえます。

アメリカ人のように、よく分からなくてもともかく手をあげると、積極的だと評価される場合もあります。

あるいは、太郎君は分かったと勘違いしているのかもしれません。

またあるいは、太郎君は分からないので、質問しようとして手をあげたのかもしれません。

「分からなければてをあげないはずだ」という思い込みが現実的かどうかは分からないのです。

だからといって、「手をあげない生徒は分かっていない」というのは論理的には正しくても、現実はそうとは限りません。

面倒だとか、目立ちたくないとかさまざまな理由で手をあげないことが考えられるので、論理的な推論が正しいとは限らないのです。

推論を行う前に隠れている前提条件を明らかにしないと結論は出ないはずだからです。

問題が具体的で、常識の範囲にあるからとも思われますが、「18歳過ぎると酒を飲む」ということを確かめる場合はどうでしょう。

未成年者は禁酒と言っても、実際は18歳から飲酒していますから、具体的で常識的な問題です。

論理学的には1枚目と4枚目をめくるというのが正解だということになるのですが、多くの人は1枚目と3枚目をめくるでしょう。

「18歳過ぎれば酒を飲む」という場合、論理的には18歳未満については何も言っていないので、18歳未満が何を飲もうと関与していません。

したがってビールを飲んでいるのが18歳以上でも未満でもどちらでもよいことになります。

つまり、2枚目と3枚目をめくる必要がないということになります。

要するに普通の4枚カード問題と同じで、具体的な問題でも論理学的に誤りやすいものは誤りやすいのです。

しかし、3枚目をめくる人は形式論理的な問題でなく、実証的な問題として考えていて、実例を調べることが確かめることだと前提しているのです。

②は推論の問題ですが、「太郎君は答えがわかった」という推論は論理的には誤りとされます。

先生は「答えがわかった人は手をあげて」といっただけで、わからない人が手をあげてはいけないとは言ってないからです。

たいていの人は「ソンナ馬鹿な」と、思うでしょう。

そう思うのは、先生がそういわなくても、分からなければ手をあげないのが常識だと無意識のうちに思っているからです。

しかし、みんなが手をあげるので、つい太郎君も分からないのにあげたという場合もありえます。

アメリカ人のように、よく分からなくてもともかく手をあげると、積極的だと評価される場合もあります。

あるいは、太郎君は分かったと勘違いしているのかもしれません。

またあるいは、太郎君は分からないので、質問しようとして手をあげたのかもしれません。

「分からなければてをあげないはずだ」という思い込みが現実的かどうかは分からないのです。

だからといって、「手をあげない生徒は分かっていない」というのは論理的には正しくても、現実はそうとは限りません。

面倒だとか、目立ちたくないとかさまざまな理由で手をあげないことが考えられるので、論理的な推論が正しいとは限らないのです。

推論を行う前に隠れている前提条件を明らかにしないと結論は出ないはずだからです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます