「滑らか」という字は「なめらか、ぬめらか、すべらか」と三通りに読めます。

意味は似通っているのですが、語感が違うだけでなく意味も少しづつ違います。

「駒子の唇は美しい蛭の輪のように滑らかであった」というのは川端康成の「雪国」からよく引用される文ですが、この場合はなんと読むのでしょうか。

普通には「なめらか」と読むのでしょうが、「蛭の輪のように」というのですから、すべすべしたなめらかさではなく、ぬめりのあるような感じですから、「ぬめらか」のほうが良いような気がします。

同じ漢字に対して読みが複数ある場合、たいていは文脈からどのように呼んだらよいか見当がつくのですが、意味が似ていると判断に迷うことがあります。

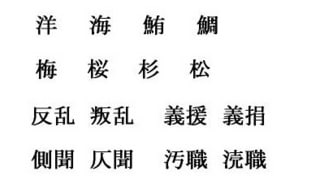

滑らかという例だけでなく、このほかに艶やかとか、強い、甘い、稚いなどもひとつの漢字に複数の読みがあります。

これらも文脈によって読み方が決まる場合もありますが、読み方が変っても意味が似通っているのでどちらとも取れる場合もあります。

こういう場合はどれかを漢字表記して、他はひらがな表記にすればよいのですが、どうしても漢字を使いたいときはフリガナをするしかありません。

漢字で表記されていて、読み方が複数あるのに振り仮名がないときは、アタマの中にある複数の読みから選び出さなければなりません。

文字を見ただけでは自動的に一つの読みに結びつかないので、複数の候補の中から選択するわけで、黙読していても音声部分が関与してくるのです。

日本語は話をしているときに、同音異語などがあると漢字という文字を想起することで意味を理解するというふうにいわれますが、逆もあるのです。

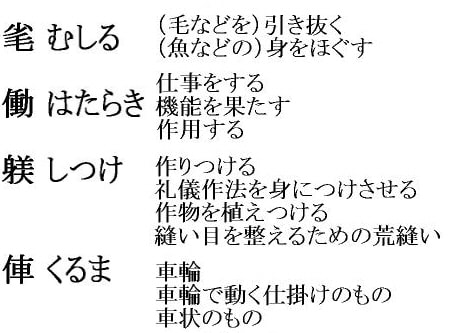

上の例は漢字一字の場合ですが、漢字熟語の場合でも同じ熟語について複数の読みと意味を伴うものが多くあります。

読みが音読と訓読があるというだけならよいのですが、音読であっても「一行」のように「いっこう、いちぎょう」と二通りの読みがあり、読みが変れば意味も変ります。

この場合は文脈によってどちらの読みが適当かわかるのですが、「ひとくだり」という訓読みの場合と「いちぎょう」という音読みとでは使われる文脈が似ているときがあるので、訓読みのほうをカナ書きにするか、フリガナをふるかする必要があります。

大柄のような場合はどちらも、訓読みが交じっているのでどちらもカナ書きにするか、フリガナをするかということになります。

形相のようにもとは「ぎょうそう」という言葉であったものが、あとから「けいそう」という読みによる単語がつくられたのですが、どちらも音読みであるため、片方をかな書きするわけにも行きません。

この場合も文脈によってどちらか意味は決まるのですが、「けいそう」はあとから作られた言葉なので馴染みが薄く、読みの見当はついても意味がわかるというわけではありません。

漢字熟語は同じ文字の組み合わせなのに、読み方が複数あってそれにつれて意味も複数あるものも多いのですが、これらは構成する漢字を見れば自動的に意味が分かるというわけではなく、単語の意味をそれぞれ学習しなければならないのです。