日本語では「たこ」を漢字で書く場合、鱆、鮹、蛸、章魚などと

四通りもの書き方をします。

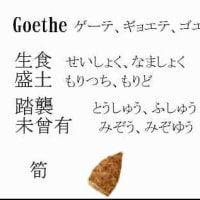

漢和辞典で調べると「鱆」は「たこ」の意味ですが、「鮹」は「身体の細い海の魚の一種」とあって、「たこ」の意味はなく、日本で「たこ」の意味に当てているとしています。

「蛸」も「たこ」ではなく蜘蛛やかまきりのこどもの意味だということです。

結局中国では「たこ」は「鱆」で、これを分解した「章魚」も「たこ」を表わしています。

「鮹」が日本で「たこ」と読まれるようになったのは、「鱆」と音読みが「ショウ」で同じだったからで、「蛸」は「たこ」が魚というよりも虫のように感じられたので、鮹の魚偏を虫にしたものと思われます。

ところで「たこ」の語源はというと、漢字の「鱆」の場合はなぜ「章」なのかわかりませんが、墨で模様を付けることから、墨を吐く魚ということなのかもしれません(当て推量ですが)。

漢字の場合の語源は文字の構成要素から考える場合が多いのですが、日本語の場合は文字がなかったので、音声から考えざるを得ません。

中国語の場合は「ショウ」という発音が一音節で、さらに分解すると意味を持ちえなくなるのですが、日本語の場合は「たこ」を「た/こ」というふうに分解することができます。

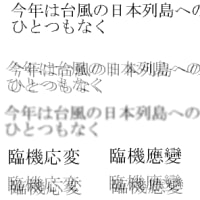

日本語のカナは音節文字なのでカナ一文字が漢字一文字に相当する関係が可能です。

そのため、カナであらわした一つ一つの文字が意味を持つように感じられ、語源を考えるとき、カナ一文字について意味を考えるというところまで追求しようとする傾向があります。

たとえば「たこ」は「た(多)/こ(股)」の意味だなどとすると妙に納得するのも、一つ一つの音節に意味づけがされるとなるほどと感じるからです。

足が多いから「多股」つまり「たこ」だというのなら、「いか」のほうはどうなんだということになりますし、「多」を「た」、「股」を「こ」と読むのは音読みなので、おかしな感じです。

中国語で「タコ」、日本読みで「おおまた」とかいうのならわかるのですが、音読みが「ショウ」、訓読みが「たこ」ではしまりません。

手がたくさんあるから手許多(テココラ)のつづまった形だとか、海鼠(ナマコ)の類だが、手があるから手海鼠(てなまこ)の意からタコになったという説もありますがこれといった決め手はありません。

カナから語源を考えようとすると、決め手が少なく当て推量になりやすいのです。

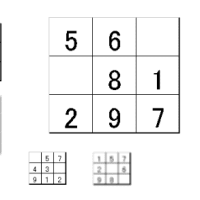

英語の場合なら「たこ」はラテン語由来でoctopusでoctoは8本pusは足ですから8本足のことで「たこ」を意味すると分かります。

英語は表音文字のアルファベットで表わされますが、音節の区切りが意味の区切りと対応しているので、語源が分かりやすくなっています。

日本語の場合は漢字とカナを使っているので、漢字が意味を表現するのに柔軟に使われるため、必ずしも語源を反映してはいません。

「むかで」なども英語ではcenti(百)pede(足)でcentipede、漢字で「百足」となりますが、「むかで」というカナからは百の足という意味はでてこないのに「百足」という漢字で「むかで」と読んでいるのです。

カナのほうに語源がストレートに表現されてるかどうかには、こだわっていないのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます