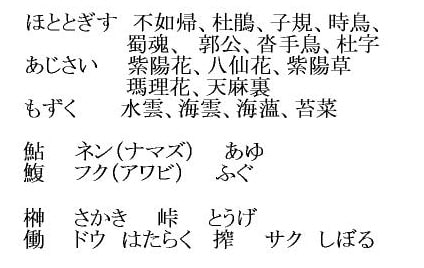

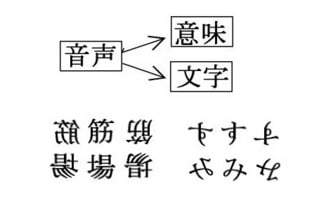

日本語で使う漢字には音読みと訓読みがありますが、訓読みというのはもともとは漢字の和訳で、意味を示すものです。

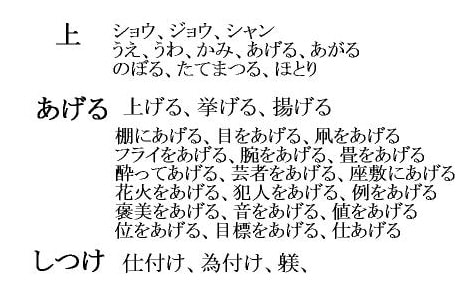

たとえば「上」という字の訓読みは「うえ、うわ、かみ、あげる、あがる、のぼる、たてまつる、ほとり」などですが、これは「上」という漢字が多義語なので、意味の違いに応じて和訳したものです。

語の意味の訳を読みにしてしまうというのは、日本語での漢字の使い方に特有のものです。

これは英語に対してならば、topという語を「あたま、てっぺん、うえ、やね、いちばん、さき、うわつら」などと読むようなものです。

日本語の中に英語が入り込んできているといっても、topは日本語読みしても「とっぷ」であって、「あたま」とか「うえ」というふうに読むことはありません。

漢字が日本語の中に深く入り込んでいるといっても、日本語に対して漢字が全面的に対応しているわけではありません。

「手を上げる」という場合、上にあるものを取るのに手を上げるという意味だけでなく、「降参する、万歳する、暴力を振るう、腕前があがる、酒量がふえる」などといった意味がありますが、漢字の部分は同じです。

「あげる」という語を辞書で引くと「上げる、揚げる、挙げる」などと漢字で書き分けるようになっていますが、日本語の意味のほうは図に示されているものの他にもまだたくさんあって、漢字で細かく書き分けるというわけにはいきません。

漢字を使わなくても「あげる」という意味はわかるのに、漢字で書き分けようとするとかえって迷ってしまうのは、書き分けというのが実は翻訳だからです。

漢字をよく勉強していて、漢字に詳しい人は日本語を漢字に訳すことができるかもしれませんが、普通の人は少ししかできません。

漢字は日本語のために作られたわけではないので、なんでも漢字化しようとするのは難しいのがあたりまえです。

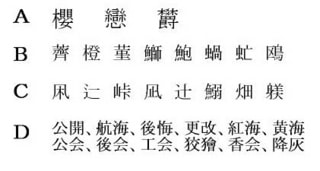

ムリに漢字化しようとしても、適当な漢字がなければ漢字を創作しようということになるのですが、これには副作用があります。

たとえば「しつける」という言葉がありますが、漢字を当てると「仕付ける」とか「為付ける」というふうになるのですが、礼儀作法を身につけさせるという意味に対して「躾」という漢字を作ってしまうと、これが元の意味のような印象ができてしまいます。

「しつけ」を「躾」と覚えてしまうと縫い物の「しつけ」や農業の「しつけ」の意味が推量できなくなってしまうのです。

また「峠」という字が作られると「尾根のたわんだところ」という感じが薄れて「山の頂上」のように受け取られたりします。

漢字が表意機能があるからといっても、全面的にもたれかかれるわけではないのです。